Baer, Bertha

| Nachname: | Baer |

|---|---|

| Vorname: | Bertha |

| abweichender Vorname: | Berta |

| Geburtsdatum: | 11. Februar 1874 |

| Geburtsort: | Weingarten/Baden (Deutschland) |

| Familienstand: | ledig |

| Eltern: | Moritz und Mina B. |

| Familie: | Schwester von Betty, Simon, Julius, Alfred, Cäcilie Wertheimer geb. B., Ludwig, Paula Falk geb. B., Leopold, Lina Basinger geb. B. und Friedrich |

1914: Waldstr. 41,

1919: Erbprinzenstr. 20,

1920-1940: Händelstr. 40

7.3.1944 nach Auschwitz (Polen)

Biographie

Bertha Baer und ihre Geschwister

Die Familie

Träger des Namens Baer – mal mit „ae“, mal mit „ä“ geschrieben - gab es im südwestdeutschen Raum unter der jüdischen Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert, ja bis ins 20. Jahrhundert, in großer Zahl, so auch in Bruchsal und umliegenden Gemeinden, wie Untergrombach (heute Stadtteil von Bruchsal) und in Weingarten/Baden, Bauern- und Weindorf vor den Toren Karlsruhes gelegen, wo Bertha Baer und ihre zahlreichen Geschwister geboren wurden. Ob die Namensträger Baer/Bär aus dem Raume Bruchsal eine gemeinsame Wurzel haben, lässt sich heute nicht mehr feststellen.

Die – nachweisbaren - Wurzeln unserer Familie Baer gehen jedenfalls zurück auf das Dorf Untergrombach, der Stammvater war Aaron Baer, Handelsmann, Viehhändler, wie auch die meisten männlichen Nachfahren (Geburts- und Todesdaten von Aaron B. sind nicht bekannt), Ururgroßvater von unseren Baer-Geschwistern. Zu einem nicht bekannten Datum verlegte sein Sohn Lippmann Baer seinen Wohnsitz von Untergrombach nach Weingarten, und die beiden nachfolgenden Generationen lebten ebenfalls in Weingarten.

In der vierten Generation (nach Aaron Baer) waren Moses Baer, drittes Kind von Simon und Sarah Baer, geborene Mayer, geboren am 9. Juli 1842 in Weingarten, und Mina, geborene Rosenthal, geboren am 19. September 1851 in Liedolsheim, Cousine des bekannten Lehrers und Historikers Berthold Rosenthal, die Eltern von Bertha und ihren Geschwistern; am 26. Februar 1873 heirateten sie in Bruchsal. Moses und Mina Baer wurden in den Jahren zwischen 1874 und 1893 insgesamt zwölf Kinder in Weingarten geboren: Bertha am 11. Februar 1874, sie war also die älteste, Betty (Elisabeth) am 18. März 1875, Simon am 9. April 1876, Julius am 9. August 1878, Alfred am 29. April 1880, Cäcilie am 29. September 1881, Ludwig am 7. September 1883, Pauline (Paula) am 2. Juli 1885, Leopold am 25. August 1886 (bereits am 3. September 1886 gestorben), ein tot geborener Knabe, der keinen Namen bekam, am 8. April 1888, Karoline (Lina) am 29. August 1889 und – als Nachzügler – Friedrich am 14. Mai 1893.

Moses Baer übernahm zu einem nicht bekannten Datum den Vornamen Moritz anstelle von Moses, sein offizieller Name blieb jedoch Moses.

Zwei der Brüder fanden als Soldaten im 1. Weltkrieg den Tod, sie starben an ihren Kriegsverletzungen in Lazaretten: Simon Baer am 24. Juli 1917 in Mannheim, Friedrich Baer am 18. Mai 1915 in Frankreich. Julius Baer wanderte 1897 in die USA aus, Ludwig wanderte ebenfalls in die USA aus, und zwar 1900. Betty und Pauline Baer gingen - vermutlich jeweils mit einem der Brüder – als junge Mädchen ebenfalls in die USA, die Daten sind jedoch nicht bekannt.

Über die Geschwister von Bertha und Betty, auch über die Auswanderer, wird noch berichtet.

Bertha Baer

Nach der Volksschul-Ausbildung von 1880 – 1888 in Weingarten absolvierte Bertha Baer eine kaufmännische Ausbildung in Trier (oder Umgebung von Trier), mutmaßlich bei Verwandten oder sehr guten Bekannten, denn ein junges Mädchen von etwa 15 Jahren in eine fremde Stadt zu fremden Leuten zu schicken, das war für die damalige Zeit völlig undenkbar.

Ob in unmittelbarem zeitlichen Anschluss an die Schulzeit oder etwas später konnte nicht festgestellt werden. Jedenfalls aber zeigt diese Ausbildung, zumal in einer fremden Stadt, dass sie sehr früh wusste, was sie werden wollte. Und sie entwickelte als ganz junger Mensch ein ungewöhnliches Maß an Ehrgeiz: sie wollte eines Tages ein eigenes Geschäft haben. Sie ging von Trier nach Düsseldorf, von da nach Braunschweig, dann nach Hannover, von da nach Duisburg, dann nach Aachen. Sie arbeitete in all diesen Städten als Verkäuferin und auch als Einkäuferin in großen Kaufhäusern und feinen Spezialgeschäften für Herren- und Damenmodewaren, berichtete der Bruder Alfred im Wiedergutmachungsverfahren. Von wann bis wann sie wo angestellt war, ist allerdings nicht überliefert. Und sie besuchte auch diverse kaufmännische Fachkurse, um sich weiterzubilden. Sie erlangte vorzügliche Branchenkenntnisse und gutes kaufmännisches Wissen. Durch ihre Tüchtigkeit erhielt sie gute Bezahlung und konnte sich genügend Kapital für das eigene Geschäft ersparen, berichtete der Bruder Alfred weiter. Und dann war es endlich soweit, dass sie sich mit dem Ersparten mit einem eigenem Geschäft, Herrenmodeartikel, selbständig machen konnte: 1910 eröffnete sie ihr Geschäft in Karlsruhe, unweit von ihrem Geburtsort Weingarten, wo ihre Eltern noch lebten, in der Kaiserstraße 124. Sie selbst wohnte in der Kaiserstraße 138, 1914 finden wir sie in der Waldstraße 41 wohnhaft, 1919 in der Erbprinzenstraße 23. Ab 1920 wohnte sie dann in der Händelstraße 17, wo sie eine gut eingerichtete 5-Zimmer-Wohnung – als Mieterin – hatte. Im Jahre 1932 verlegte sie dann ihr Geschäft in einen von der Landesgewerbebank Südwestdeutschland AG errichteten Neubau in der Kaiserstraße 96 (heute finden wir unter dieser Adresse das Kaufhaus Breuninger). Die Ladenfläche war deutlich größer, das gab ihr die Möglichkeit, ihr Sortiment zu erweitern und auch Damenmodeartikel zu führen: „Bertha Baer, Damen- und Herrenmoden“. Noch einmal Bruder Alfred: Mit ihrer Tüchtigkeit erwarb sie sich sehr bald Ansehen und einen guten Kundenstamm, ihr Geschäft galt – in ihrer Branche – als die Nr. 2 in Karlsruhe.

Am 21. Februar 1918 starb der Vater in Weingarten, 75-jährig. Er wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Weingarten beigesetzt. Er hatte die Eröffnung des Geschäftes seiner Tochter noch miterlebt und wird sehr stolz auf sie gewesen sein. Die Mutter mochte nach dem Tod ihres Mannes auf Dauer nicht allein in Weingarten leben, von ihren Kindern lebte keines mehr in Weingarten, so entschied sie sich 1920, zu ihrer Tochter Bertha nach Karlsruhe zu ziehen. Bis zu ihrem Tod 1938 – wir kommen darauf zurück – lebte sie bei ihr in der Händelstraße 17.

Bertha Baer konnte ihr Geschäft offenbar gut durch die Wirren der Zeit – 1. Weltkrieg, Nachkriegszeit, Inflation, Weltwirtschaftskrise – bringen, jedenfalls ist nicht Gegenteiliges überliefert. Nach Angabe des Bruders Alfred hatte Bertha Baer vor 1933 ein jährliches Einkommen von RM 20.000 – 30.000. Von ihrem Einkommen konnte sie sich ein kleines Wertpapier-Vermögen zulegen. Aber sehr bald nach Hitlers Machtübernahme machte sich die „neue Zeit“ wirtschaftlich auch für sie bemerkbar: Kunden blieben mehr und mehr weg, vermutlich wurden sie auch nicht mehr von allen Lieferanten beliefert – wie es fast allen jüdischen Geschäftsinhabern in jener Zeit erging. Zwar sind keine Zahlen überliefert, aber wenn schon die Entschädigungsbehörde für die Zeit von 1933 bis zum Verkauf des Geschäftes 1938 einen 50%igen Rückgang von Umsatz und Ertrag annahm, so war der Geschäftsrückgang, insbesondere ab 1935, in Wirklichkeit sehr viel stärker, wie aus anderen Wiedergutmachungsverfahren bekannt, oft bis auf Null, d.h. es gab gar keine Einnahmen mehr, es wurde von Erspartem gelebt, so vorhanden.

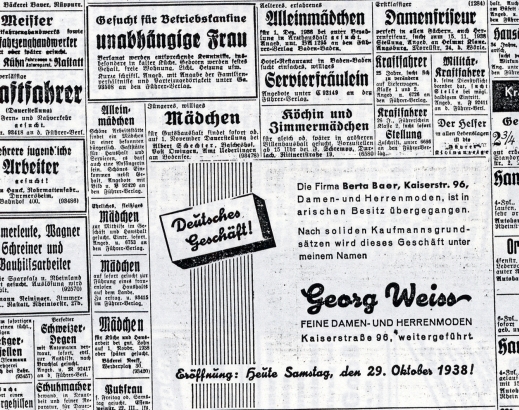

1938 schließlich war Bertha Baer gezwungen, Ihr Geschäft zu verkaufen, „Arisierung“ wurde diese Transaktion genannt. Wer zu dieser Zeit noch nicht verkauft hatte, wurde zum Verkauf gezwungen. Sie verkaufte ihr Geschäft mit Vertrag vom 4. Oktober 1938 an Georg Weiss. Allem Anschein nach war er nicht von Karlsruhe, denn er lässt sich im Adressbuch mit einer Wohn- oder Geschäftsadresse in Karlsruhe bis zum Kauf des Geschäftes nicht nachweisen, nach dem Kauf auch nur mit der Geschäftsadresse. Der Kaufvertrag wurde am 19. Oktober 1938 vom Badischen Finanz- und Wirtschaftsministerium genehmigt, nachdem auch die IHK zuvor ihre Zustimmung erteilt hatte. Der Kaufvertrag – ganz unzweifelhaft vom Erwerber nach seinen Interessen diktiert – sah explizit nur eine Vergütung für den Warenbestand und für die Ladeneinrichtung von insgesamt 22.131,50 RM vor. Wie die Bewertung von Ware und Ladeneinrichtung erfolgte, ergibt sich weder aus Kaufvertrag noch aus anderen Unterlagen oder Korrespondenzen. Der Bruder Alfred führte im Wiedergutmachungsverfahren aus, das Geschäft habe mindestens einen Wert von 100.000 RM gehabt. Insbesondere wurde auch keine Vergütung für den so genannten Geschäftswert in Ansatz gebracht. Die Entschädigungsbehörde lehnte später eine Entschädigung dafür ab, eine Klage von Alfred Baer dagegen beim LG Karlsruhe wurde mit einer hanebüchenen Begründung zurück gewiesen. Immerhin musste Georg Weiss im Entschädigungsverfahren nach dem Kriege noch einmal 6.000 DM nachzahlen. Laut Bericht Georg Weiss’ waren zum Zeitpunkt des Geschäftsverkaufs in dem Laden Bertas Schwester Betty, zwei Verkäuferinnen und ein Lehrmädchen beschäftigt. Ob die Verkäuferinnen und das Lehrmädchen vom Käufer übernommen wurden, ist nicht überliefert.

Bereits am 29. Oktober 1938, also gerade mal vier Wochen nach dem Verkauf, eröffnete Weiss das nunmehr „arische“ Geschäft unter seinem Namen an gleicher Stelle, wie aus einer Geschäftsanzeige im Naziparteilblatt „Der Führer“ vom gleichen Tage zu entnehmen ist.

Wie Bertha Baer an Georg Weiss kam, ob sie ihn kannte, ob ihr jemand diesen Interessenten vermittelte, ist nicht überliefert. Aber Bertha Baer war auch bei dieser Transaktion schlau: sie ließ sich nämlich von Weiss einen Barscheck in Höhe des Kaufpreises geben und löste diesen Scheck stante pede bei der Bank der Deutschen Arbeit AG ein. Eigentlich war eine derartige Vorgehensweise bei Zahlungen für Grund- und Betriebsvermögen von Juden unzulässig, Zahlungen durften nur auf Sperrkonto erfolgen, von dem nur in kleinen Beträgen für den Lebensunterhalt verfügt werden durfte. Dies lässt darauf schließen, dass Bertha Baer den Erwerber Weiss doch gut gekannt haben mag und der niedrige Preis für den Geschäftsverkauf vielleicht ein Äquivalent für die Barzahlung war, mit der Weiss sich durchaus erhebliche Unannehmlichkeiten hätte zuziehen können, Bertha Baer als Jüdin natürlich erst recht.

Am 5. November 1938 verstarb auch Bertha Baers Mutter Mina. Jüdischem Ritus zufolge wurde eine siebentägige Trauer - die Schiwa - im Haus vollzogen, an der auch die Tochter Cäcilie und ihr Mann Semy Wertheimer, die in der Kaiserallee 25b wohnten – von ihnen wird unten noch ausführlich berichtet – teilnahmen. Dies ersparte Semy Wertheimer am 9./10. November, den Pogromtagen gegen die Juden im ganzen Lande, eine Deportation in das Konzentrationslager Dachau, wohin allein aus Karlsruhe über 200 Männer verbracht wurden; als nämlich die Gestapo am Morgen des 10. November an der Wohnung der Wertheimers in der Kaiserallee 25b klingelte, öffnete niemand, es war niemand da, sie waren in der Händelstraße 17, dort aber vermutete die Gestapo Semy Wertheimer nicht. Mina Baer wurde – wie ihr 20 Jahre zuvor verstorbener Mann – auf dem Jüdischen Friedhof in Weingarten beerdigt.

In der Folge der Pogromereignisse kam Bertha Baers Cousine Hedwig Dreyfuß, geboren am 25. August 1867 in Altdorf, zu ihr und wohnte fortan bei ihr – nach dem Tod der Mutter war Platz geworden. Hedwig Dreyfuß’ Haus in Altdorf wurde am 10. November 1938 so arg verwüstet, dass es nicht mehr bewohnbar war. Sie wurde vom Bürgermeister aufgefordert, das Haus wieder in Ordnung bringen zu lassen, aber das wollte sie nicht und hätte nach eigenem Bekunden die Kosten dafür auch nicht aufbringen können, so verkaufte sie ihr Haus – für einen Spottpreis – an einen Nachbarn. Ob sie ihren Unterhalt in Karlsruhe bei ihrer Cousine selbst bestreiten konnte, oder ob sie von der Cousine lebte, ist nicht überliefert. Hedwig Dreyfuß war unverheiratet und hatte auch keine Kinder.

Was haben Bertha und Betty Baer und Hedwig Dreyfuß in der Folgezeit gemacht? Nichts ist überliefert. Es sind auch keinerlei Bemühungen um eine Auswanderung zu verzeichnen. Die Baer-Schwestern hatten in den USA Verwandte (s. unten „Geschwister“), auch der Bruder Alfred war mit Frau 1937 in die USA ausgewandert, der Sohn Martin schon im Jahr zuvor (s. unten), auch die Schwester Karoline mit Ehemann Josef Basinger waren noch nach Kriegsbeginn, am 1. November 1939, in die USA ausgewandert. Vielleicht fühlten sie sich zu alt für einen Neuanfang, und ganz sicher waren auch die fehlenden englischen Sprachkenntnisse ein ganz großes Hemmnis – wir kennen das aus zahlreichen anderen Familien. Und was dann 1940 ff. folgte, konnten sie nicht ahnen.

Am 22. Oktober 1940 wurden die badischen und saarpfälzischen Juden, 6.550 an der Zahl, darunter amtlich aufgelistet 905 von Karlsruhe (incl. Grötzingen) in einer „Blitzaktion“ auf Veranlassung der Gauleiter Wagner und Bürckel, die ihre Gaue „judenrein“ haben wollten, nach Südfrankreich in das Lager Gurs deportiert, auch Bertha und Betty Baer und Hedwig Dreyfuß, auch Semy und Cäcilie Wertheimer. Über das Leben in diesem Lager, über die miserablen Lebensbedingungen, über die unsäglichen hygienischen Verhältnisse, über den Hunger ist an anderer Stelle von zahlreichen Autoren, insbes. von Überlebenden in Erlebnisberichten ausführlich geschrieben worden, das soll hier nicht wiederholt werden.

Wie erging es Bertha Baer in Gurs? War sie zusammen mit ihrer Schwester Betty und vielleicht auch mit der Cousine Hedwig in der gleichen Baracke oder wenigstens im gleichen Ilôt (Barackenkomplex)? Und wo war ihre Schwester Cäcilie einquartiert? Wie hat sie insbesondere den ersten Winter erlebt und überlebt, als infolge der katastrophalen Lebensbedingungen die Menschen, vor allem die Alten, in großer Zahl starben? Wir haben keine Belege dafür. Wir wissen von Bruder Alfred, dass Bertha Baer mit ihm – über das Rote Kreuz, das war offiziell der einzig zulässige Weg – korrespondierte; ihre letzte Nachricht an Bruder Alfred datierte vom 9. August 1943, er erhielt dieser am 30. Dezember 1943. Über den Inhalt ist nichts berichtet. Hat sie nur mit ihm korrespondiert oder auch mit anderen Verwandten in den USA? Wahrscheinlich. Fragen und keine Antworten. Ebenso wenig wissen wir, ob sie von ihm oder anderen Verwandten Päckchen zur Linderung der dringendsten Not erhielt.

In den ersten Tagen des März 1944 – das genaue Datum ist nicht dokumentiert – kam sie zusammen mit ihrer Schwester Betty von Gurs nach Drancy, dem Durchgangslager bei Paris für die Transporte in den Tod ins besetzte Polen, von hier am 7. März 1944 mit Transport Nr. 69 nach Auschwitz. Der Transport umfasste 1.501 Personen; zu keiner Zeit, weder vorher noch später, war ein Transport von Drancy nach Auschwitz mit so vielen Menschen unterwegs. Bei der Ankunft wurden 1.311 Menschen sofort vergast. Mit Sicherheit waren auch Bertha und Betty Baer darunter, sie waren zu diesem Zeitpunkt bereits 70 bzw. 69 Jahre; nach allem, was bekannt ist, hatten Menschen über 40 Jahre, in Ausnahmefällen über 50 Jahre keine Chance zum Überleben.

Verwunderlich ist allerdings, dass es keinerlei amtliche Bescheinigung gibt, aus der die genaue Aufenthaltsdauer in Gurs hervorgeht. Ebenso verwunderlich ist auch, dass Bertha und Betty Baer fast 3 ½ Jahre in Gurs zubrachten, zubringen mussten, während doch sonst die Alten fast alle im Laufe der Jahre 1942 oder 1943 von Gurs aus in die „Alters-Lager“ Nexon oder Masseube verbracht wurden. Die Cousine Hedwig Dreyfuß beispielsweise wurde am 23. März 1943 in das Lager Masseube – übrigens am gleichen Tage wie der Mann ihrer Cousine Cäcilie, der allerdings vom Lager Nexon dorthin kam (s. unten) - abgeschoben, sie konnte überleben und wanderte dann nach dem Krieg, im April 1947, in die USA zu einer Schwester aus, wo sie am 6. November 1962 starb, Einzelheiten dazu sind allerdings nicht überliefert. Wären sie, Bertha und Betty, auch in eines dieser Lager gekommen, hätten sie möglicherweise eine Chance zum Überleben gehabt.

Bertha Baer war nie verheiratet und hatte keine Kinder. Gleichermaßen traf dies auch auf ihre Schwester Betty zu.

Außer ihrem beruflichen Weg wissen wir von Bertha Baer nichts, rein gar nichts, es ist nichts überliefert. Daher lassen sich auch ungezählte Fragen stellen, die aber keine Antwort finden.

Die Geschwister

Von Betty Baer ist wenig überliefert, es gibt nicht einmal eine Wiedergutmachungsakte von ihr. Sie wurde – wie ihre jüngere Schwester Paula – zu einem nicht bekannten Datum von ihren Eltern in die USA ‚geschickt’, sie sollte dort ein besseres Leben finden als es zu Hause möglich gewesen wäre. Wohin ihr Weg sie in den USA führte und was sie dort arbeitete, einen Beruf hatte sie nicht gelernt, ist nicht bekannt. Als der Vater 1918 starb, wurde sie „zurück beordert“, um sich um ihre Mutter zu kümmern, nach ihrer Meinung wurde sie dabei nicht gefragt. Wir wissen, dass die Mutter 1920 zu ihrer Tochter Bertha nach Karlsruhe gezogen war, und dort fand auch Betty Unterkunft. Sie versorgte den Haushalt der Schwester, versorgte die Mutter und kümmerte sich auch um die Kinder von deren Tochter Cäcilie. Sie blieb jedoch immer im Hintergrund und trat nach außen kaum in Erscheinung. Erst für das Jahr 1938 finden wir sie im Karlsruher Adressbuch unter der Adresse ihrer Schwester Bertha. Der Erwerber des Geschäftes von Bertha Baer, Georg Weiss, berichtete zwar, dass bei Übernahme des Geschäftes auch Betty Baer hier beschäftigt war, aber vermutlich war sie dort nur mit irgendwelchen Aufräumarbeiten beschäftigt, wohl kaum als Verkäuferin. Am 24. Dezember 1938 beantragte sie beim Polizeipräsidium Karlsruhe die für Juden obligatorische Kennkarte mit dem großen Eindruck „J“, ihre Schwester Bertha tat dies schon am Vortag. Und schließlich wissen wir nur noch von ihr, dass sie zusammen mit ihrer Schwester Bertha am gleichen Tage, am 22. Oktober 1940, nach Gurs deportiert wurde und mit der Schwester von dort am gleichen Tage mit dem gleichen Transport nach Auschwitz transportiert wurde. Sie ist eines jener tausendfachen Opfer, die kaum Spuren hinterlassen haben.

Von Simon Baer wissen wir, dass er gelernter Kaufmann war, am Weltkrieg teilnahm und dass er in einem Lazarett in Mannheim an den Folgen einer Kriegsverletzung am 24. Juli 1917 starb. Er fand auf dem Jüdischen Friedhof in Bruchsal seine letzte Ruhestätte. Er war verheiratet (1913) mit Bertha Basinger, geboren am 3. Februar 1884 in Bruchsal, einer Schwester des Zigarrenfabrikanten Josef Basinger, der Karoline Baer geheiratet hatte (s. unten). Aus dieser Ehe ging der Sohn Otto Josef Baer hervor, er wurde am 17. Oktober 1914 in Karlsruhe geboren, obwohl die Familie in Bruchsal wohnte. Er wanderte – vermutlich in den 1930er Jahren – in die USA aus. Näheres ist über ihn nicht bekannt. Bertha, die Mutter, starb am 12. Juli 1937 in Bruchsal.

Julius Baer war der erste von den Baer-Kindern, der in die USA auswanderte: bereits 1897, da war er gerade 19 Jahre alt. Von ihm wissen wir nur, dass er die am 16. März 1889 in Chicago geborene Flora Berlinger heiratete. Die Ehe blieb kinderlos. Julius Baer starb am 19. Dezember 1947. Seine Witwe heiratete zu einem nicht bekannten Zeitpunkt einen gewissen Braun. Einzelheiten über ihn sind nicht bekannt.

Alfred Baer absolvierte nach der Volksschule in Weingarten und der Realschule (vermutlich in Bruchsal) eine Ausbildung im Handel mit Rohtabak, vermutlich in Bruchsal, denn dort gab es eine Reihe von Tabakhändlern. Im Jahre 1902 war er als so genannter Einjährig-Freiwilliger im Heeresdienst. Danach war er Rohtabakvertreter – mutmaßlich als selbständiger Handelsvertreter - für die Mannheimer Firma Eisig Wertheimer, für die er überseeische Rohtabake an den Tabakbörsen in Amsterdam und Rotterdam ein- und verkaufte. Mit Ausbruch des Krieges wurde er zum Militärdienst eingezogen. Er erhielt das Eiserne Kreuz (I. oder II. Klasse?), die Badische Tapferkeitsmedaille und wurde wegen Tapferkeit vor dem Feind zum Vizefeldwebel befördert. 1916 erkrankte er an Typhus und wurde von der Front zurück nach Heidelberg transportiert. Nach Genesung kam er jedoch nicht mehr ins Feld, da er bereits zwei Brüder im Krieg verloren hatte (Simon und Friedrich), er wurde daher im Heimatdienst verwendet, wie es hieß. Nach seiner Entlassung mit Kriegsende aus dem Heer nahm er seine frühere Tätigkeit wieder auf. Er war tätig für die Firmen A.J. Möller in Hamburg, Eisig Wertheimer in Mannheim, Gebr. de Vries in Amsterdam, Schuster & Co in Amsterdam und Hoogendyk K. Scheltema & Co in Amsterdam. Er berichtete, seine Tätigkeit sei sehr erfolgreich gewesen, auch in den Folgejahren.

Am 20. Mai 1920 heiratete er in Heidelberg Regine Eisemann, geboren am 24. August 1889 in Meckesheim bei Heidelberg, Tochter des Kaufmanns Nathan Eisemann und seiner Frau Mina geborene Bähr. Am 14. April 1921 wurde das einzige Kind, der Sohn Martin, in Karlsruhe geboren.

Nach der Heirat wohnte Alfred Baer mit Frau und dann mit Sohn bei seiner Schwester Bertha in Karlsruhe in der Händelstraße 17, erst ab 1926 hatte die Familie eine eigene Wohnung, in nächster Nähe zu Bertha Baer in der Händelstraße 2.

Nach Hitlers Machtübernahme brachen seine Einnahmen in starkem Maße ein. Bereits 1934 konnte die Familie davon nicht leben, Alfred Baer arbeitete einige Zeit – von wann bis wann ist nicht dokumentiert – im Geschäft seiner Schwester Bertha als Verkäufer. Ab 1935 hatte er überhaupt keine Einnahmen mehr. Von einer Auswanderung sah er – vorerst – mit Rücksicht auf seine alte Mutter und seine beiden Schwestern ab, wie er berichtete. Als aber der Sohn Martin, der seit 1931 das Gymnasium besuchte, von Mitschülern zunehmend ausgegrenzt wurde, wurde beschlossen, ihn in die USA zu Verwandten zu schicken: 1936 wanderte er über Rotterdam aus. Und ein Jahr später folgten ihm auch die Eltern, trotz alter Mutter und zweier Schwestern, die zurück blieben: am 23. Juli 1937 fuhren sie mit dem Dampfer „Hansa“ der Hamburg-Amerika-Linie ab Cherbourg nach New York. Alfred Baer gelang es nicht mehr Fuß zu fassen, er war zu dieser Zeit schon Ende 50. Lange Zeit lebte er von Unterstützungen durch Verwandte, erst nach Jahren gelang es ihm, eine Arbeit als Hilfsarbeiter in einer Textilfabrik zu bekommen.

Ab 1953 erhielt er eine kleine Rente von der Bundesregierung von zunächst 270 DM, so dass er auf die Unterstützung durch seinen Sohn angewiesen war; im Laufe der Jahre wurde seine Rente bis auf 840 DM erhöht. Am 17. Oktober 1974 starb er in Houston/Texas, 93 – jährig. Seine Witwe überlebte ihn um 5 ½ Jahre, sie starb am 20. April 1980 im 92. Lebensjahr. Sie erhielt eine Witwenrente, von der sie bescheiden leben konnte.

Cäcilie Wertheimer, geborene Baer, war das sechste der Baer-Kinder. Sie wuchs in Weingarten auf und besuchte dort die Volksschule. Für die Folgejahre ist nichts überliefert. Für das Jahr 1912 können wir ihre Heirat am 25. April in Kippenheim/Lahr mit dem von dort stammenden Kaufmann Semy Wertheimer, geboren am 15. Mai 1877, jüngstes von 8 Kindern des Viehhändlers und Metzgers David Wertheimer und seiner Frau Helena Durlacher, ebenfalls von Kippenheim, feststellen. Semy Wertheimer war seit Januar 1906 als Kaufmann in Metz in Lothringen, seit dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 deutsches Reichsgebiet, ansässig, es gab für ihn hier bessere berufliche Chancen als im Kernland, hieß es. In welcher Sparte er womit tätig war, ist zwar nicht überliefert, aber vermutlich in der gleichen, in der er auch später, nach dem Krieg, in Karlsruhe tätig war: Handel mit Mineralölprodukten /chemisch-technische Bergwerks-und Hüttenerzeugnisse (Benzin, Benzol, Terpentinöl, Mineralöle, Teerprodukte). Am 8. Oktober 1912 wurde die Tochter Gretel in Metz geboren. Am 19. Februar 1915 wurde er zum Militär eingezogen, der Weltkrieg war schon ein halbes Jahr im Gang. Er wurde an „vorderster Front“ eingesetzt, wie er schrieb (nähere Einzelheiten zu seiner Heeresdienstzeit sind allerdings nicht überliefert). Während des Krieges hielt sich die Ehefrau mit der Tochter zumeist bei ihren Eltern in Weingarten auf, die hier am Bahnhofsplatz 7 wohnten.

In der Folge des verlorenen Krieges verlor auch Semy Wertheimer seine Existenz in Metz, er zog mit Frau und Kind im Dezember 1919 nach Karlsruhe und begann sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Die Familie wohnte zunächst in der Südlichen Hildapromenade 4. 1924 zog die Familie in die Südliche Hildapromenade 5, also in der gleichen Straße schräg gegenüber. Am 16. November 1920 wurde die Tochter Ilse in Karlsruhe geboren und fünf Jahre später, am 5. September 1925 noch der Sohn Ernst als ‚Nachzügler’ – die Mutter war da immerhin schon 44 Jahre!

Es war eine glückliche Zeit, die Familie war in die Gesellschaft integriert, Semy Wertheimers Geschäfte liefen gut, er hatte sogar im Rheinhafen-Areal in der Oberfeldstraße 5 ein Tanklager mit Gleisanschluss und sein Büro, das er von der Kaiserallee 4 dorthin verlegte. Semy Wertheimer war – durch seine Mutter – mit der angesehenen Holzhändler-Familie Fuchs, die ihre Wurzeln auch in Weingarten hatte, verwandt: die Ehefrau von Gustav Fuchs, Sarah geborene Durlacher, stammte ebenfalls aus Kippenheim, Semy war ein Cousin (2. Grades) zu ihr. Ob allerdings diese verwandtschaftlichen Beziehungen auch ‚gepflegt’ wurden, ist nicht überliefert.

Das Jahr 1933 war – wie für alle Juden im Lande – der Auftakt zu Ausgrenzung, Verlust der bürgerlichen Existenz, Vertreibung, Verfolgung, Ausplünderung und schließlich zu massenhaftem Mord.

Wie bei fast allen Juden folgte der Machtübernahme der Nazis im Jahre 1933 ein deutlicher Geschäftsrückgang, die Kunden blieben weg, immer weniger Lieferanten lieferten noch. Dieser Prozess ging manchmal rapide schnell vor sich. So auch bei Semy Wertheimer. Im Jahr 1933 bezog die Familie ein neues Domizil in der Kaiserallee 25b, Semy Wertheimer hatte hier auch sein Büro.

Rechtzeitig wurde beschlossen, die beiden älteren Kinder, also Gretel und Ilse, nach Palästina zu schicken: 1936 verließ Gretel das Land, Ilse folgte ihr 1937 über die so genannte Jugend-Alijah. Dazu Ilse, inzwischen verheiratet, in Israel in einem Interview im Jahre 1987: „Echte Größe und Selbstlosigkeit bewiesen sie“ – gemeint sind die Eltern – „darin, dass sie zuerst ihre Kinder zur Auswanderung brachten, um sie zu retten, und sie als letzte blieben und nicht mehr gerettet werden konnten“.

Ernst Wertheimer besuchte vom 15. April 1936 bis 30. Oktober 1937 das Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe. Das war nur möglich, weil sein Vater Frontkämpfer im Weltkrieg war; dafür musste allerdings seine Schwester Ilse die von ihr nach der Volksschule besuchte weiterführende Schule abbrechen – ein maßgeblicher Grund für ihre Auswanderung. Ende Oktober 1937 wird ihm schließlich als Juden der weitere Schulbesuch am Bismarck-Gymnasium untersagt. Es folgten verschiedene Bemühungen, doch noch eine weiterführende Schule besuchen zu können. Eine Auswanderung nach Palästina, wo sich seine Schwestern befanden, war für ihn weiter im Fokus: zunächst kam er in das Landeserziehungsheim Herrlingen (bei Ulm gelegen; eine jüdische Privatschule, hervorgegangen aus dem Landschulheim Herrlingen, diese Schule wurde von der Gründerin, Anna Essinger, schon 1933 nach England verlegt) und blieb hier bis zur Schließung Ostern 1939 (nach Schließung: jüdisches Zwangsaltersheim). Sinnigerweise wurde dieses Anwesen, nachdem die jüdischen Bewohner alle deportiert waren, Domizil des Generalfeldmarschalls Rommel und seiner Familie. Ernst Wertheimer finden wir danach für kurze Zeit in Hamburg-Blankenese, Steubenweg 36 (heute Grotiusweg), einer Ausbildungsstätte für junge jüdische Menschen zur Auswanderung nach Palästina (Hachschara). Ab 1940, da hatte die Stadt Hamburg das Haus erworben, war es ein so genanntes Judenhaus, von dem aus 1942 die letzten 15 Bewohner nach Theresienstadt deportiert wurden. Danach, nach Hamburg, besuchte Ernst Wertheimer das Philantropin in Frankfurt/M, eine 1804 von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt a.M. gegründete hoch angesehene Bildungsstätte, die einzige jüdische Höhere Schule in Deutschland, die damals noch, 1939 und danach, betrieben werden durfte, nach den November-Pogromen von 1938 allerdings nur noch mit eingeschränktem Lehrbetrieb. Ernst Wertheimer war während des Schulbesuchs privat untergebracht, vermutlich bei Bekannten oder sogar Verwandten, denn das Philantropin besaß kein eigenes Wohnheim, und in einem der Jüdischen Kinderheime in Frankfurt war er nachweislich auch nicht. Die Schule wurde im Juli 1942 geschlossen. Ernst Wertheimer muss bereits vor Schließung dieser Schule deportiert worden sein, eventuell mit seinen Wirtsleuten. Von Frankfurt a.M. gingen nämlich im Jahre 1942 insgesamt drei Transporte nach Polen, am 8. Mai, am 24. Mai und am 11. Juni. Ziel der Transporte war jeweils das Ghetto von Izbica. Aber auf dem Bahnhof von Lublin wurden von allen Zügen eine größere Zahl von Männern im Alter zwischen 15 und 55 Jahren „ausgeladen“, jeweils zwischen 120 und 150, und in das Konzentrationslager in Majdanek, einem Ortsteil von Lublin, zur Zwangsarbeit, vermutlich zu Bauarbeiten im nah gelegenen ehemaligen Flugplatzgelände, gebracht. Die namentlichen Transportlisten für diese Züge sind nicht erhalten geblieben, so dass nicht zu ermitteln ist, mit welchem Transport Ernst Wertheimer dorthin kam. Am 7. August 1942 starb er hier, er hatte die Häftlings-Nummer 7904; also war er einer der in Lublin „Ausgeladenen“. Die Schwester Ilse führte in dem oben schon erwähnten Interview von 1987 aus, ihr Bruder sei an Typhus gestorben. Die KZ-Gedenkstätte in Majdanek konnte diese Todesursache bei einer Anfrage des Verfassers nicht bestätigen, es gibt keinerlei Unterlagen über die Todesursache, nur der Tod als solcher ist registriert. Eine Flecktyphus-Epidemie war Ende 1941/Anfang 1942 im Lager, und Massenhinrichtungen waren ebenfalls Anfang 1942. Die Historiker berichten, die schlechte Wasserversorgung und die mangelnden sanitären Verhältnisse im Lager sowie Auszehrung durch völlig unzureichende Ernährung bei schwerster körperlicher Arbeit (Vernichtung durch Arbeit), führten zu einer hohen Sterblichkeit der Häftlinge, zu jener Zeit durchschnittlich 1.600 pro Monat. So wird es auch Ernst Wertheimer ergangen sein – er ist elendig zugrunde gegangen. Dies ist die wahrscheinlichste Version über seinen Tod. Eine andere Todesursache ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Das Schicksal ihres Sohnes Ernst haben die Eltern, Semy und Cäcilie Wertheimer, nicht mehr mit bekommen. Sie wurden am 22. Oktober 1940 in der oben schon beschriebenen Blitzaktion mit den Badener Juden nach Gurs deportiert. Irgendwelche voran gegangenen Auswanderungsbemühungen konnten nicht festgestellt werden, auch nicht nach den November-Pogromen von 1938, jedenfalls gibt es darüber keine Belege.

Von Semy Wertheimer ist dokumentiert, dass er bis 12. Juni 1941 in Gurs war und dann in das Lager Les Milles – bei Aix en Provence gelegen – kam, weil er – so die Tochter Ilse – zum Amerikanischen Konsulat in Marseille vorgeladen war, um dort das US-Visum für sich und seine Frau in Empfang zu nehmen. Wenn dies zutreffend ist, dann muss er von Gurs aus über in den USA lebende Verwandte die Auswanderung (Stellung eines Affidavits) betrieben haben, was zu jener Zeit durchaus noch möglich und auch kein Einzelfall war. Les Milles galt ja unter den Inhaftierten als „Tor zur Freiheit“ – leider konnten aber nur wenige durch dieses Tor in die Freiheit gehen. Ungeklärt bleibt allerdings die Frage, warum Cäcilie in Gurs verblieb. In der Regel kamen die Frauen in diesen Fällen in Marseille in das Hotel Bompard oder in das Hotel Terminus, um dort auf die Aushändigung des Visums und die Ausreise mit einem Schiff zu warten, während die Männer im Lager Les Milles warteten. Anscheinend hatte Semy Wertheimer die Visa bekommen, und die Ausreise war auf dem Schiff „Chauzy“ von Casablanca aus für den 9. Dezember 1941 terminiert, am 1. Dezember 1941 wurde er aus Les Milles entlassen (ob die Schiffspassage schon – von den Verwandten in den USA – bezahlt war, ist nicht dokumentiert). Aber, auch wenn es so gewesen sein sollte, es nützte nichts mehr, denn seit dem Eintritt der USA in den Krieg, hatte Himmler am 23.10.1941 die Ausreise von Juden generell verboten. Semy Wertheimer kam von hier in das Lager Rivesaltes (bei Perpignan), also nicht zurück nach Gurs, wo seine Frau noch immer war. In Rivesaltes war er bis 3. Oktober 1942. Ob er seine Frau in dieser Zeit noch einmal sehen konnte, erscheint höchst fraglich, denn sie war bereits seit dem 12. August 1942 auf dem Transport nach Auschwitz. Am 4. Oktober 1942 kam er in das Lager Nexon (bei Limoges) und von hier am 14. März 1943 in das Lager Masseube (zwischen Toulouse und Pau gelegen). Sein Aufenthalt hier ist bis 14. September 1943 dokumentiert. Danach lebte er in Laucanne im Hotel Central (seit wann, bis wann ist nicht dokumentiert), wo auch die Cousine seiner Frau, Hedwig Dreyfuß aus Altdorf lebte, die zuletzt in Karlsruhe bei seiner Schwägerin Bertha Baer wohnte, vermutlich dort eingewiesen, denn er war völlig mittellos. Nach dem Krieg finden wir ihn wieder im Altersheim „La Colline“ in Nizza-St. Antoine. Wann er dahin kam, ist unklar. Hier lebte er, bettelarm, bis er am 3. Mai 1952 im Hospital St. Roch in Nizza starb. Eine Übersiedlung nach Palästina/Israel kam für ihn wohl deshalb nicht in Frage, weil er dort seinen Töchtern auf der Tasche hätte liegen müssen, das verbot ihm sein Stolz, meinte die Tochter Ilse. Seine beiden Töchter in Israel hat er nie mehr gesehen, sie haben ihn auch nicht in Nizza besucht, es fehlte ihnen schlichtweg das Geld für eine solche Reise, wurde berichtet.

Cäcilie Wertheimer wurde am 8. August 1942 von Gurs nach Drancy, dem Durchgangslager bei Paris für die Auschwitz-Transporte, verbracht und von dort – zusammen mit vielen Karlsruhern – am 12. August 1942 mit Transport Nr. 18 nach Auschwitz deportiert; der Transport umfasste laut Deportationsliste 1.007 Personen, 705 wurden sofort ins Gas geschickt, 11 Personen überlebten, Cäcilie Wertheimer war nicht darunter.

Die Tochter Gretel heiratete am 24. Januar 1945 den Kaufmann Heinz Singer (für ihn war es die zweite Ehe), Mitinhaber der Kartonagenfabrik Beatus & Singer; er verstarb 1951 auf tragische Weise, sie starb 1997. Eine Tochter hatte sie.

Die Tochter Ilse heiratete am 10.4.1941 den aus Hamburg stammenden Arzt Dr. Moshe Menachem Franck und hatte mit ihm drei Kinder. Er starb 1966. Sie lebt, hochbetagt, in Jerusalem.

Ludwig Baer wanderte am 27. März 1900 in die USA aus, da war er gerade 17 Jahre, und deshalb musste auch sein Vater für ihn die Entlassung aus dem badischen Staatsverband beantragen. In den USA nahm er den Namen Louis an. Am 16. Oktober 1917 starb er in den USA. Einzelheiten über seine Amerika-Zeit sind nicht überliefert. Er blieb ledig.

Pauline (Paula) Baer wanderte ebenfalls in die USA aus, vielleicht mit ihrer älteren Schwester Betty, vermutlich zusammen mit einem der Brüder. Sie heiratete am 31. März 1921 einen 1890 in den USA geborenen Fred Falk (Name deutet auf deutschen Ursprung). Weitere Einzelheiten sind weder über sie noch über ihren Ehemann bekannt.

Karoline (Lina) Baer, jüngste Tochter und elftes Kind von Moritz und Mina Baer, erlernte nach dem Besuch der Volksschule in Weingarten das Handwerk einer Damenschneiderin. Wo dies war und ob sie nach der Lehre in diesem Beruf gearbeitet hat, ist nicht überliefert. Am 23. Dezember 1913 heiratete sie den aus Bruchsal stammenden Zigarrenfabrikanten Josef Basinger, geboren am 12. Juni 1876 in Bruchsal, ältestes von vier Kindern des Nathan Basinger und seiner Frau Sofie, geborene Dreyfuß. Josef Basinger absolvierte nach der Schule eine dreijährige kaufmännische Lehre bei der Tabakgroßhandelsfirma Katz & Co in Bruchsal und blieb auch nach der Lehre noch zehn Jahre in dieser Firma als Reisender. Karoline und Josef Basinger wurden zwei Kinder geboren: Paul am 4. November 1914 und Gertrud, geboren am 26. Februar 1918, beide in Bruchsal.

Wann Josef Basinger mit der Zigarrenfabrikation startete und wann er diese wieder aufgab, war nicht zu ermitteln, ab 1930 jedenfalls – vielleicht eine Folge der Weltwirtschaftskrise – war er wieder als Vertreter für verschiedene Tabak-Firmen tätig. Und weil die Einkünfte aus dieser Tätigkeit nicht ausreichten, betrieb die Ehefrau Karoline in der Bahnhofstraße 5 in Bruchsal, wo sie einen Ausstellungsraum angemietet hatte, ab 1933 ein kleines, aber offenbar gut gehendes Aussteuergeschäft (Bettwäsche, Betten, Federn, Steppdecken etc); die von ihr verkaufte Ware wurde größtenteils direkt von den Lieferanten zu den Kunden geschickt. Die Familie selbst bewohnte im Nachbarhaus Bahnhofstraße 3, das dem Bruder Ludwig gehörte, eine große 5-Zi-Wohnung.

Im Oktober 1934 wanderte der Sohn Paul in die USA aus, im Mai 1936 folgte ihm die Tochter Gertrud.

Erst die Ereignisse vom 9./10. November 1938 – Josef Basinger wurde wie zahlreiche andere Juden verhaftet mit dem Ziel, ihn in das Konzentrationslager Dachau zu verbringen, aber nach zwei Tagen wurde er wieder freigelassen, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits über 60 Jahre alt war – veranlassten die Eheleute Basinger sich um eine Auswanderung zu bemühen, die Kinder hatten die erforderlichen Affidavits gestellt und wohl auch die Schiffspassagen bezahlt. Beider Geschäftstätigkeiten waren zum 1. November 1938 eingestellt. Am 29. August 1939, gerade noch vor Kriegsausbruch, erhielten sie ihre Visa. Geplant war die Reise mit dem Schiff Bremen, aber wegen des inzwischen ausgebrochenen Krieges lief dieses Schiff nicht mehr aus, sie buchten daher um auf das holländische Schiff „Pennland“ und traten am 1. November 1939 die Reise ab Antwerpen an.

Am 25. Dezember 1940 starb Josef Basinger in Chicago an den Folgen einer Herzattacke; im gleichen zuvor Jahr hatte er einen schweren Unfall erlitten als ein Stein, der von einem Hochhaus herunter fiel, ihn traf und ihn für mehrere Monate in ein Krankenhaus bannte.

Karoline Basinger überlebte ihn noch um 39 Jahre, sie starb am 5. Februar 1979 im 90. Lebensjahr. Ab 1953 erhielt sie von der Bundesrepublik eine Rente von anfangs 190 DM, die sich im Laufe der Jahre auf 895 DM erhöhte. Sie konnte keine nennenswerte Berufstätigkeit mehr ausüben, weil sie durch ihre fortschreitende Schwerhörigkeit, die hatte sie schon von Deutschland her, die bald in Taubheit mündete, die englische Sprache nicht mehr erlernen konnte.

Von Friedrich Baer, dem jüngsten der Baer-Geschwister, wissen wir nur, dass er im Weltkrieg beim 251. Bataillon des 1. Infanterie-Regiments 112 diente und in Frankreich eingesetzt war und bei einem Gefecht bei Lazarin am 15. Mai 1915, also im ersten Kriegsjahr, durch einen Granatsplitter schwer verletzt wurde; an den Folgen dieser Verletzung starb er am 18. Mai 1915 im Lazarett. Er wurde auf dem Soldatenfriedhof in Lens beerdigt.

(Wolfgang Strauß, Dezember 2009)

Quellen und Literatur:

Stadtarchiv Karlsruhe 1/AEST/38.1, 1237; 8/StS 17/245.

Generallandesarchiv Karlsruhe 237/Zug. 1967-19/48; 480/24485.

Josef Werner, Hakenkreuz und Judenstern. Das Schicksal der Karlsruher Juden im Dritten Reich 1990, S. 166, 458.

Ortssippenbuch Weingarten.