Goldschmit, Klara Johanna

| Nachname: | Goldschmit |

|---|---|

| Vorname: | Klara Johanna |

| Geburtsdatum: | 7. September 1877 |

| Geburtsort: | Karlsruhe (Deutschland) |

| Familienstand: | ledig |

| Eltern: | Prof. Dr. Robert und Auguste G. |

| Familie: | Schwester von Bruno und Prof. Arnold |

Körnerstr. 57,

1940: Ludwig-Marum-Str. (Maxaustr.) 38,

1940: Riefstahlstr. 4

Biographie

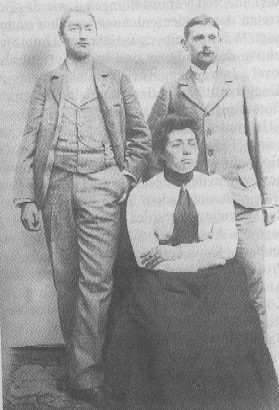

Klara und Arnold Goldschmit

Mit dem Gedenkstein für die von den Nationalsozialisten ermordeten Karlsruher Juden und dem mit ihm verbundenen Gedenkbuch wird auch gedacht an zwei der drei Kinder von Dr. Robert Goldschmit, Professor am heutigen Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe, Gründer des Stadtarchivs Karlsruhe und Abgeordneter im Badischen Landtag, an Klara und Arnold Goldschmit, die beide in den Deportationen der Nationalsozialisten ums Leben kamen.

Klara Goldschmit (1877–1941)

Klara Johanna Goldschmit wurde am 7. September 1877 in Karlsruhe geboren. Sie war das älteste Kind und die einzige Tochter des Gymnasialprofessors Dr. Robert Goldschmit und seiner Ehefrau Auguste, geborene Neuhöfer. Wie ihre jüngeren Brüder Bruno und Arnold wurde sie als Kind evangelisch getauft. Die Eltern hatten früh die jüdische Religionsgemeinschaft verlassen und sich geistig vom Judentum entfernt.

Klara Goldschmit besuchte in Karlsruhe die Höhere Mädchenschule. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie als Verwaltungsassistentin in der Landesversicherungsanstalt (LVA), wo sie unter anderem für die Korrespondenz mit Italien zuständig war.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu Beginn des Jahres 1933 übernahm die Landesversicherungsanstalt die rassistischen staatlichen Beamtengesetze. Da Klara Goldschmit von den Behörden als Jüdin angesehen wurde, obwohl sie Christin war, verlor sie ihre Arbeitsstelle und wurde in den Ruhestand versetzt. Sie lebte weiterhin in Karlsruhe.

1937 beantragte Klara Goldschmit im Passamt der Stadt Karlsruhe einen Reisepass, der ihr kurzfristig gewährt wurde, weil steuerlich keine Bedenken bestanden. Den Reisepass benötigte sie für eine Reise nach Italien, die sie für den Anfang des Jahres 1938 plante. Ob sie diese Reise unternahm, steht nicht fest. Die Beantragung des Reisepasses kann jedoch als Vorbereitung einer Emigration gesehen werden.

In ihrem Wohnort Karlsruhe war die ledige Klara Goldschmit den Verfolgungen durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Sie wurde in der ‚Judenkartei‘ erfasst, obwohl sie Christin war. Die Behörden werteten ihre Eltern als ‚Juden‘. In ihrem Personalausweis wurde ein großes ‚J‘ eingetragen und neben den beiden Taufnamen musste sie den Vornamen ‚Sara‘ führen. Unter dem Namen ‚Klara Goldschmidt’ – mit dem fälschlichen ‚dt’ - wurde ihr Name in die Deportationslisten aufgenommen, was zu Verwechslungen führte.

Am 22. Oktober 1940 wurde Klara Goldschmit mit den Juden aus Baden und der Pfalz in das Lager von Gurs in Südwestfrankreich deportiert. Ihren Besitz beschlagnahmten die Behörden und versteigerten ihn kurz nach der Deportation.

Die erbärmlichen Lebensbedingungen im Lager von Gurs beeinträchtigten sehr die Gesundheit von Klara Goldschmit. Sie überlebte zwar den harten Winter von 1940/41. Am 4. August 1941 verstarb Klara Goldschmit in Gurs. Begraben ist sie auf dem Friedhof der internierten Juden in Gurs. Die Grabstätte mit der Aufschrift ‘Klara Goldschmidt‘ besteht heute noch.

Arnold Goldschmit (1880-1942)

Arnold Goldschmit kam am 24. April 1880 zur Welt als drittes und jüngstes Kind von Dr. Robert Goldschmit und seiner Ehefrau Auguste, geborene Neuhöfer. Wie seine älteren Geschwister Klara, 1877 geboren, und Bruno, 1879 geboren, wurde Arnold Goldschmit als Kind evangelisch getauft.

Nach der Schulzeit im Karlsruher Bismarck-Gymnasium von 1889 bis 1898 und der Ableistung des Wehrdienstes 1899 in Karlsruhe studierte Arnold Goldschmit vom Wintersemester 1899/1900 bis zum Sommersemester 1904 an den Universitäten von Heidelberg, München und Freiburg i.Br. Zoologie/Botanik und Physik als Hauptfächer und Mathematik als Nebenfach.

Als Lehramtskandidat wurde er 1905 Lehramtspraktikant. Im selben Jahr bestand er die Lehramtsprüfung mit der Note ‚ausgezeichnet‘, und wurde am 24. April 1905 zum Beamten ernannt. Den Beamteneid leistete er am 9. Mai 1905.

1911 wurde Arnold Goldschmit zum Professor ernannt und der Realschule in Rheinbischofsheim zugeteilt, heute ein Ortsteil der Gemeinde Rheinau. Schon in seiner Zeit als Lehrer in Rheinbischofsheim litt Arnold Goldschmit an seiner schwachen Gesundheit. Ein nervlich bedingtes Asthma und damit verbundene Depressionen hinderten ihn öfters daran zu unterrichten. 1915 wurde Arnold Goldschmit an das Gymnasium in Mannheim versetzt. 1916 war er Professor am Realgymnasium in Ettlingen.

Am 10. Mai 1920 kam Arnold Goldschmit als Professor für Naturwissenschaften an die Realschule in Karlsruhe, dem heutigen Kant-Gymnasium. An dieser Schule lehrte er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 1933. Neben dem Unterricht betreute Arnold Goldschmit die Naturkundliche Sammlung der Schule, wofür ihm zwei Schulstunden erlassen wurden.

Die Entlassung von Arnold Goldschmit aus dem Schuldienst im Jahr 1933

Die Personalakte von Arnold Goldschmit, wie auch die Schulakten der Kantschule in Karlsruhe zeigen ausführlich den Vorgang und die Begründung der Entlassung aus dem Schuldienst im Jahr 1933.

Im Winter 1932/33 verschlechterte sich die Gesundheit von Arnold Goldschmit, so dass er um eine Kürzung der Unterrichtsstunden bitten musste. Dieser Bitte entsprach die Schulbehörde, indem sie ihm eine Stundenkürzung von fünf Unterrichtsstunden bei gleichzeitiger Kürzung des Gehalts gewährte. Mit dieser Regelung erklärte sich Arnold Goldschmit einverstanden.

Am 30. Januar 1933 gelangten die Nationalsozialisten an die Macht. Nachdem die Erlässe der Landeshauptstadt Karlsruhe vom 4. April 1933 und vom 6. April 1933, welche die Entlassung von jüdischen Beamten aus ihrem Dienst regelten, am 6. April 1933 und am 10. April 1933 an der Kantschule eingetroffen waren, fragte der Direktor der Kantschule mit einem Schreiben vom 10. April 1933 beim Ministerium für Kultus und Unterricht an, ob auch Arnold Goldschmit der ‚Rassenerlass‘ eröffnet werden muss. In seinem Antwortschreiben an die Kantschule vom 19. April 1933 bejahte das Ministerium für Kultus und Unterricht die Frage, weil der Vater von Arnold Goldschmit „als der Jüdischen Konfession zugehörend gesehen wird“ (Personalakte Arnold Goldschmit). Arnold Goldschmit wurde aus dem Schuldienst entlassen.

Am 15. Mai 1933 traf der Erlass der Landeshauptstadt Karlsruhe vom 11. Mai 1933 in der Kantschule ein. In diesem Erlass wurde verfügt, dass Beamte, die bereits vor dem 1. August 1914, vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, Beamte waren und durchgehend der Beamtenschaft angehörten, was für Arnold Goldschmit zutraf, nicht zu entlassen seien. Arnold Goldschmit wurde mit Wirkung vom 11. Mai 1933 wieder als Professor an der Kantschule in Karlsruhe eingestellt. Am 26. August 1933 wurde er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt. In der Personalakte wurde vermerkt, „1934 bis zur Wiederherstellung der Gesundheit in den Ruhestand versetzt“.

Nach seiner Pensionierung wohnte Arnold Goldschmit in Karlsruhe, bis er 1935 nach München umzog, wohl im Zusammenhang mit den am 15. September 1935 erlassenen ‚Nürnberger Gesetzen‘, welche die Rechte von Juden weiter einschränkten. In der Großstadt München hoffte der ledige Arnold Goldschmit, sich besser vor den nationalsozialistischen Verfolgungen schützen zu können, in die er inzwischen geraten war. In der Münchener ‚Judenkartei‘ wurde er unter dem Namen Arno Goldschmidt – mit dem fälschlichen ‚dt’ - erfasst. Nach der Internierung im Konzentrationslager in Dachau wurde er mit bayerischen Juden nach Piaski bei Gnesen in Polen, in das dortige Konzentrationslager, deportiert. Dort verlieren sich die Spuren von Arnold Goldschmit aus Karlsruhe. Er gilt als verschollen. Sein Todesjahr wurde später auf das Jahr 1942 festgesetzt.

Waren Klara und Arnold Goldschmit Juden?

Zur religiösen Lage der Familie Goldschmit

In der Generation von Klara und Arnold Goldschmit waren alle Mitglieder der Familie Goldschmit Christen. Klara und Arnold Goldschmit waren wie auch ihr 1879 geborener Bruder Bruno Goldschmit evangelisch getauft.

Das letzte Mitglied der Familie Goldschmit, das sein ganzes Leben, von Geburt bis zum Tod, als Jude führte, war der Großvater Abraham Goldschmit. Er lebte im 19. Jahrhundert als Viehhändler in Grünstadt in der Pfalz und später als Privatier in Ludwigshafen am Rhein. Er versuchte, sich als Jude zu emanzipieren im Königreich Bayern, wozu die Pfalz damals gehörte. Auch suchte er für jedes seiner vielen Kinder nach einer angesehenen gesellschaftlichen Stellung. So ließ er seinen Sohn Robert Goldschmit, den Vater von Klara und Arnold Goldschmit, Geschichte und Altphilologie studieren und verheiratete ihn mit Auguste Neuhöfer, der Tochter des im Rang höchsten Generalstabsarztes des königlich bayerischen Militärs.

Dr. Robert Goldschmit wurde 1848 in Grünstadt in der Pfalz geboren und starb hoch angesehen 1923 in Karlsruhe, nachdem er Professor am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe war und im Nebenberuf das Karlsruher Stadtarchiv aufgebaut hatte. Als liberaler Abgeordneter saß er im Badischen Landtag. Die badische Staatsangehörigkeit hatte er früh angenommen, noch bevor er 1868 nach Karlsruhe übersiedelte. Aus der jüdischen Religionsgemeinschaft trat er aus, ohne sich einer der christlichen Kirchen anzuschließen, was im Großherzogtum Baden unter der Herrschaft des Großherzogs Friedrich I., vor allem nach 1862, möglich war. Aus seiner liberalen politischen Gesinnung heraus weigerte sich Robert Goldschmit sein ganzes Leben lang, sich taufen zu lassen. Seine drei Kinder ließ er jedoch evangelisch taufen und erzog sie im christlichen Glauben. Jedoch war er überrascht, als sein ältester Sohn Bruno Goldschmit (1879-1954) evangelischer Pfarrer wurde.

Bruno Goldschmit diente der Badischen Landeskirche als Pfarrer bis zu seiner Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen im Jahr 1933. Die Badische Landeskirche übernahm die diskriminierenden staatlichen Beamtengesetze umgehend in ihren Bereich, nachdem die Nationalsozialisten 1933 die Macht ergriffen hatten. Obwohl sein Name bereits auf einer Deportationsliste stand, konnte Pfarrer Bruno Goldschmit, ebenso wie seine fünf Kinder, die nationalsozialistischen Anfeindungen im Schutz seiner Familie überstehen. Seine Ehefrau Leonie, geborene Rothenacker, die, da Christin und ohne jüdische Vorfahren, nicht der Verfolgung unterlag, ließ sich nicht von ihm scheiden und hielt immer zu ihm. Pfarrer Bruno Goldschmit überlebte die Herrschaft der Nationalsozialisten und starb 1954 in Karlsruhe. Beigesetzt wurde er auf dem Friedhof in Karlsruhe-Rüppurr, seinem letzten Wohnort.

An Klara und Arnold Goldschmit wird mit dem Gedenkstein auf dem Jüdischen Friedhof in Karlsruhe und mit dem damit verbundenen Gedenkbuch gedacht. Müsste man abschließend die Frage beantworten, ob sie Juden waren, lässt sich im Rückblick auf ihre Leben nur feststellen, dass sie als evangelische Christen keine Juden sein konnten. Sie wurden von den Nationalsozialisten als Juden angesehen und daher verfolgt und umgebracht.

(Johannes Goldschmit, Historiker, geboren 1955, Großneffe von Klara und Arnold Goldschmit, Dezember 2003)