Hausmann, Jenny

| Nachname: | Hausmann |

|---|---|

| Vorname: | Jenny |

| geborene: | Lebenberg |

| Geburtsdatum: | 9. November 1893 |

| Geburtsort: | Rüdesheim (Deutschland) |

| Familienstand: | verheiratet |

| Familie: | Ehefrau von Josef H.; Mutter von Elisabeth und Gertrud |

Weingartener Str. 10,

Moltkestr. 23

Frühjahr 1941 nach Récébédou (Frankreich),

28.8.1942 von Drancy nach Auschwitz (Polen)

Biographie

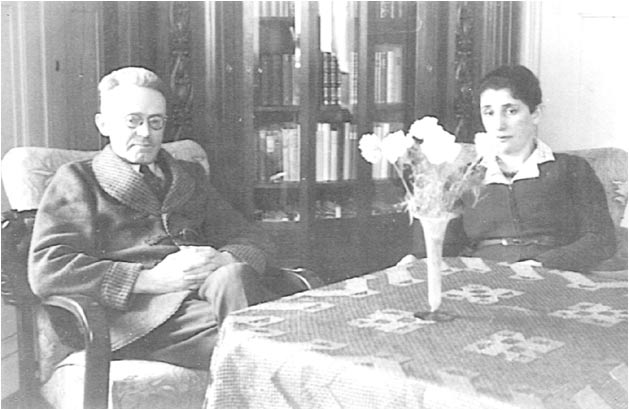

Josef und Jenny Hausmann

Josef Hausmann wurde am 17. Januar 1879 geboren als Sohn eines Viehhändlers in dem Kraichgaudorf Flehingen. Der Name Hausmann, in hebräischer Schrift, kehrt auf zahlreichen Grabsteinen des steilen Flehinger Judenfriedhofs wieder. Die Familie, die u.a. einen Gemeindevorsteher stellte, war dort seit Generationen ansässig. Immer wieder brachte Hausmann später Frau und Kinder mit zum Besuch bei der inzwischen verwitweten Mutter. Auch andere Familienmitglieder traf man dort meistens – er hatte noch acht Geschwister -, und die Kinder konnten toben in der Scheune des kleinen Hauses an der Hauptstraße.

Hausmanns Bewusstsein, in einer langen Familientradition zu stehen, ist der Hintergrund des folgenden Vorfalls. Zu Beginn der NS-Zeit brachte das Töchterchen Gertrud aus der Schule die zeitgemäße Aufgabe heim, eine Ahnentafel zu erstellen. Der Vater half natürlich, diesmal sogar mit großem Eifer und ungewohnter Geduld. Die Kleine, die nur selten in der Schule glänzte, konnte es am nächsten Morgen kaum erwarten, das Glanzstück zu präsentieren, und meldete sich zum Vorlesen. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Der Lehrer, getroffen in seiner Überzeugung, dass Ahnen nur Ariern zukamen, Juden bestenfalls Mischpoke, verlor die Fassung, fing an zu brüllen und bezeichnete das Machwerk als erlogen von A bis Z. Zu Hause standen die Eltern vor der riesigen Aufgabe, dem verstörten Kind Trost und Orientierung zu geben.

Wir haben vorgegriffen. Zunächst kam es Josef Hausmann und seinen Geschwistern darauf an, der dörflichen Enge zu entkommen. Sie schafften es alle; alle „brachten es zu etwas“, Josef letztlich als Studienrat zum Beamtenstatus und anerkannten akademischen Beruf. Aber da war er, 1932, schon 53 Jahre alt. Hinter ihm lag ein langer und mühsamer Weg. Als er 1899 20-jährig das Lehrerseminar verließ, war, seinen Worten nach, „für Schulkandidaten israelitischen Bekenntnisses keine sofortige Verwendung im staatlichen Schuldienst möglich.“ Bis 1901 brachte er sich durch als Vorsänger (Kantor) und Religionslehrer der israelitischen Religionsgemeinde von Lahr. Dann wurde er regulärer Volksschullehrer und erwarb in den nächsten Jahren unermüdlich in Prüfungen höhere Qualifikationen. Der entscheidende berufliche Durchbruch gelang dem 34-jährigen im Jahr 1913 mit seinem Eintritt in das Realgymnasium in Ettenheim. Damit eröffnete sich ihm eine gymnasiale Laufbahn, freilich mit dem niederen Sonderstatus eines „Reallehrers“, der mit Erd- und Naturkunde, Rechnen und den Anfangsgründen moderner Fremdsprachen all das zu bedienen hatte, worüber die Herren Professoren erhaben waren. Ermöglicht wurde ihm mit dieser Stellung aber auch die Gründung einer Familie. Noch im selben Jahr 1913 heiratete er die erst 20-jährige Jenny Lebenberg aus Bingen. Die Bekanntschaft dürfte durch Vermittlung der Geschwister zustande gekommen sein.

Jenny Lebenberg war 1893 in Rüdesheim geboren. Der Vater, ein jüdischer Weinkommissionär, hatte nach dem frühen Tod der Mutter wieder geheiratet. Sein Wunsch, die Tochter außer Hauses und wohlversorgt zu sehen, genügte nach damaliger Ansicht, dass sich die junge Frau eine andere Neigung aus dem Kopf zu schlagen und den Weg ins badische Oberland anzutreten hatte. Aber auch mit der Familie Lebenberg hielten die Hausmanns später rege Verbindung, man besuchte sich und die Töchter verbrachten Ferien am heiteren Mittelrhein. Die ältere, Elisabeth, das „Liesele“, wurde 1915 in Ettenheim geboren.

Über eine Teilnahme Hausmanns am 1. Weltkrieg sind keine Quellen bekannt, und den Töchtern erzählte er nie davon. Nur in Schülerkreisen sprach man von einer Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz. Und es gibt ein Indiz: ohne den Frontkämpfer-Bonus wäre Hausmann schon 1933 aus dem Schuldienst entlassen worden.

Zum 1. Oktober 1919 wurde er, wieder als Reallehrer, an das Gymnasium in Durlach versetzt, wo er 16 Jahre Dienst tat und wo die Familie heimisch wurde. Man fand eine Wohnung schräg gegenüber der Schule (Schillerstr., heute Grötzinger Str. 4a). Dort wurde 1921 die zweite Tochter, Gertrud, geboren. Eine deutliche Verbesserung brachte Mitte der Zwanzigerjahre der Umzug in eine Wohnung in der Villa der Fabrikantenwitwe Berckmüller in der Bergwaldstr. 1. Dazu gehörte ein Gärtchen, außerdem erwarb man einen Gras- und Beerengarten ein paar Minuten weiter oben. Die bürgerliche Idylle war perfekt. Idylle? Es war diese „gute“ Wohngegend, die bald die höchste NSDAP-Wählerquote Durlachs aufwies, und der Sohn der Hausbesitzerin, ein früher NS-Aktivist und Antisemit, hatte kurz zuvor noch in ebendiesem Haus seinem Kumpan Robert Wagner, dem späteren Gauleiter, Unterschlupf gegeben. Niemand vermag heute zu sagen, ob die Hausmanns ahnten, wie brüchig der Boden war. Es scheint: eher nicht.

Am Gymnasium Durlach traf Hausmann günstige Verhältnisse an. Der Schulleiter 1919 bis 1930, der feinsinnige Dr. August Marx, war selbst Jude. Er zeigte großes Vertrauen, indem er Hausmann mit Sekretariatsaufgaben betraute. Aber auch die Nachfolger, die Direktoren Dr. Ostern und Schnitzler, schätzten und förderten ihn. Ohne ihre positive Beurteilung wäre er nicht 1932 noch Studienrat geworden – ein ganz ungewöhnlicher Erfolg für einen späten Seiteneinsteiger. Bezeichnend für Hausmanns Strebsamkeit war, dass er trotz der vielen Fächer, die er unterrichtete, darunter zunehmend Englisch und Französisch, sich in die Stenographie einarbeitete und bald freiwilligen Stenographieunterricht erteilte. Als einige Gymnasialkollegen in der Wirtschaftskrise unentgeltliche Kurse für Arbeitslose anboten, beteiligte er sich mit Stenographiekursen.

Die Schüler zählten den ernsten Mann nicht gerade zu den mitreißenden Pädagogen, aber sie schätzten seine bescheidene Art, seine Freundlichkeit und seine Gerechtigkeit und bereiteten ihm keine großen disziplinären Schwierigkeiten. Bei den anderen Lehrern erwarb der zuverlässige und unermüdliche Kollege sich Respekt, und es kam auch zu freundschaftlichen Beziehungen, z.B. mit dem Altphilologen Hauber oder dem jungen, politisch weit links stehenden Germanisten Lothar Deimling, mit dem man Familienspaziergänge über den Turmberg machte. Das Gymnasium und seine Werte schienen das Maß aller Dinge. Nur das humanistische Gymnasium kam für die Töchter in Frage. Am Bücherschrank waren die Ideale des deutschen Bildungsbürgertums abzulesen und auch an der Musik. Frau Hausmann spielte Klavier, ihr Mann sang – Schubert, Hugo Wolf und den beliebten Loewe. „Unserm Lisele zum 6. Geburtstag“ steht in dem Liederbuch mit dem Titel: „Was deutsche Kinder singen“, von „Backe Backe Kuchen“ bis zur „Wacht am Rhein“ und „Heil dir im Siegerkranz“. „Wir waren ja sooo deutsch!“ resümiert heute, nach 63 Jahren in England, die so Erzogene – und vertieft sich wieder in ihre Fontane- oder Raabe-Lektüre.

Von dieser Bildungs-Assimilation blieb allerdings der religiöse Bereich weitgehend ausgespart, wenn auch von den rigoroseren Mustern, die beide Hausmanns aus ihren streng religiösen Elternhäusern mitbrachten, manches im Laufe der Zeit abblätterte. Das Mahl zu Beginn des Sabbath wie überhaupt die religiösen Feste wurden feierlich begangen. Hausmann als ehemaliger Kantor beherrschte und sang eindrucksvoll die Texte, Frau Hausmann hatte für die traditionellen Speisen gesorgt, am Sederabend standen Stuhl und Weinbecher für den Propheten Elia bereit, und wenn es sich so ergab, wurde, wenn auch seufzend, der obligatorische „Arme“ zum Mahl eingeladen – meist ein ostjüdischer Hausierer. Zur Synagoge ging man in den ersten Jahren auf dem hübschen Fußweg der Pfinz entlang nach Grötzingen. Später gaben die rebellierenden Töchter, denen das ländlich-chaotische Treiben dort missfiel, den Ausschlag für die Synagoge in der Kronenstraße in Karlsruhe.

Das Familienleben der Hausmanns war nicht unbelastet. Zwischen den Eheleuten war nicht nur der Altersabstand groß. Josef Hausmann war äußerlich eher unscheinbar, seinem Wesen nach ernst, schwerblütig, etwas ängstlich, Jenny Hausmann schön, strahlend, extrovertiert, ausgestattet mit der berühmten rheinischen Leichtigkeit. Dazu kam, dass der finanzielle Spielraum recht eng war und Hausmann nach den vielen kargen Jahren die Sorge um das Auskommen nie losließ. Auch die Vorlieben der Eheleute waren verschieden. Josef Hausmann fühlte sich offenbar am wohlsten in seinem düsteren Arbeitszimmer und im stillen Beerengarten, Frau Jenny war stolz auf ihre Blumen- und Kakteenzucht und ihr modernes Kochen; sie kaufte regelmäßig im Reformhaus ein, als dies noch eine Pionieranstalt war.

Den Töchtern sollte trotz der beschränkten Mittel zum standesgemäßen Leben nichts fehlen: Musikstunden (mit denen sie sich freilich abwechseln mussten), Geburtstagseinladungen für die Schulfreundinnen, Skifahren mit der Schulklasse, Mitgliedschaft im gutbürgerlichen Turnerbund und Teilnahme an dessen Kostümfesten, zu denen Frau Hausmann die Pierrotkostüme nähte. Die Ältere konnte noch 1934 einen Austauschaufenthalt in Frankreich wahrnehmen samt Parisbesuch und ihre Partnerin in Durlach empfangen. Dennoch überwog für die Mädchen der Eindruck der Strenge, eines ständig lastenden Anspruches, einer Überbetonung der Pflicht. Die Mutter selbst schrieb der 14-jährigen Tochter als „Leitspruch“ auf:

Das wahre Glück, du Menschenkind, o, wähne doch mitnichten,

Daß es erfüllte Wünsche sind, - es sind erfüllte Pflichten!

Und der Vater schrieb der 16-jährigen Elisabeth, die Eltern und Lehrer mit erstklassigen Leistungen erfreute, ins Album: „Verstand, Talent und Kenntnisse sind Perlen, die am schönsten glänzen, wenn sie in Demut und Bescheidenheit gefaßt sind.“

Das hervorragende Abitur dieser Tochter im März 1935 wäre eines der schönsten Erfolgserlebnisse gewesen, hätte nicht schon festgestanden, dass ihr Studium und Berufswunsch verwehrt waren und nur die Ausbildung an einem jüdischen Lehrerseminar übrig blieb. Die Periode der Einschnürung, der Einschränkungen, die Schlag auf Schlag sich folgten, hatte längst begonnen, auch wenn in Durlach noch manches nach Normalität aussah. Hausmann, heißt es, konnte es noch nicht recht glauben; oft hörte man ihn sagen: „Aber des könne se doch nit mache!“ Er täuschte sich; „sie“ konnten, und sie taten es.

Zunächst durfte Hausmann ja noch unterrichten, als die meisten jüdischen Lehrer bereits entlassen waren. Am Durlacher Gymnasium, wo ihn alle einflussreichen Kollegen und auch die Schulleitung stützten, hatte er damit keine Probleme. Aber draußen mieden die Kollegen ihn schlagartig. Nur Haubers, selbst von einem Spitzel bedroht, kamen noch im Schutz der Dunkelheit zu Besuch. Zu dieser Verfemung kam die Selbstisolation. Typisch dafür der Bericht von Frau Deimling, „dass Herr Hausmann in seiner vornehmen Bescheidenheit nicht mehr wollte, dass Lothar ihn auf der Straße begleitete“. Ein Wohnungswechsel wurde nun unumgänglich, denn der Sohn der Vermieterin, Karl Berckmüller, war zum Kreisleiter von Karlsruhe aufgestiegen. Vor den Töchtern wurden diese Zusammenhänge vertuscht, es sollte nach einem normalen Umzug in die (Alte) Weingartener Straße 10 aussehen, wo man jetzt zwei Treppen hoch etwas mühsamer, aber doch noch recht komfortabel und unter freundlichen Hausgenossen wohnte.

Die Entlassung aus dem Schuldienst traf Hausmann hart. Er kam am 3. Oktober 1935 heim und berichtete seiner Frau, der Direktor habe ihm unter vier Augen die sofortige Suspendierung mitgeteilt und hinzugefügt, er persönlich schäme sich dafür. Dann schloss sich Hausmann tagelang in seinem Zimmer ein. Aus der Lähmung befreite ihn in der Folgezeit sein zäher Tätigkeitstrieb. Zuerst hielt er Vorträge an der jüdischen Gemeinde in Karlsruhe, aber schon 1935 hatte er sich um eine in Bruchsal eingerichtete jüdische Schulklasse zu kümmern, und im nächsten Jahr wurde er auf Vorschlag des Oberrats mit dem Aufbau der Jüdischen Schule in Karlsruhe betraut, die am 9. September 1936 mit 212 Schülern eröffnet wurde. Was Hausmann hier erwartete, war eine Sisyphusarbeit: das Ringen mit den nationalsozialistischen Behörden, der Ausgleich zwischen den selten einigen zwei jüdischen Gemeinden Karlsruhes, das Jonglieren mit externen Klassenräumen, da die Lidellschule nicht ausreichte, die Ausgestaltung bzw. das Unterlaufen eines aufgezwungenen Lehrplans, die Suche nach Lehrkräften bei ständiger Fluktuation der Schüler. Ein Glück für Hausmann war es, dass er den renommierten Neuphilologen Dr. Ludwig Marx gewinnen konnte, der nach seiner Entlassung in Bruchsal nach Durlach, später nach Karlsruhe gezogen war. So war es möglich, einen für eine Volksschule ungewöhnlich niveauvollen Unterricht zu erteilen und zugleich den Schülern für ein paar Stunden ein ruhiges und friedliches Refugium zu bieten.

Es scheint, dass Hausmann angesichts dieser Fülle von Aufgaben und Pflichten es versäumt hat, irgendwelche Anstrengungen in Richtung auf eigene Auswanderung zu unternehmen. 1937 erhielt die jüngere Tochter Gertrud eine Gelegenheit, knapp 16-jährig an eine englische Schule zu kommen; die Mutter brachte sie dorthin. Elisabeth unterrichtete nach Beendigung ihrer Ausbildung noch kurz in Karlsruhe, bis der Vater ihr riet: „Ich glaub, jetzt wird´s Zeit“ und sie 1939 als eine der letzten mit einem Hausgehilfinnenprogramm nach England gelangte – zu spät, um von dort aus für die Eltern eine Ausreise erwirken zu können.

Dass unter all diesen Belastungen die Gesundheit des fast Sechzigjährigen litt, ist kein Wunder. Seine alte Augenschwäche verschlimmerte sich, dazu kamen jetzt Herzprobleme. Diese ersparten ihm jedoch die Deportation nach Dachau in der Folge der „Reichskristallnacht“. Frau Hausmann soll, seine Medikamente in der Hand, auf der Durlacher Wache die Polizisten davon überzeugt haben, den kranken Mann zu Hause zu lassen. Die Episode zeigt, wie Jenny Hausmann in diesen Notjahren immer mehr in die Rolle der liebevoll fürsorglichen Beschützerin und Pflegerin ihres Mannes hineinwuchs. Die Ereignisse des 10. November 1938 hielten für die Hausmanns furchtbare Eindrücke bereit. Es waren nicht nur die Berichte aus der Jüdischen Schule in Karlsruhe, wo Dr. Marx und ein anderer Lehrer vor den Augen der weinenden Schüler verhaftet und dann nach Dachau verbracht worden waren. Es kam eigene Anschauung dazu. Aus der Wohnung in der Weingartener Straße fiel der Blick direkt auf das jüdische Haushaltswarengeschäft Kuttner, wo am 10. November der Mob johlend wütete und plünderte. Jeder Gang aus dem Haus führte an dem ruinierten Geschäft vorbei.

Im nächsten Jahr mussten die Hausmanns noch einmal umziehen, in eine Dachwohnung in der Moltkestr. 23 in Karlsruhe, einem „Judenhaus“. Die Vereinsamung wuchs. Inzwischen war auch der Freund Dr. Marx mit seiner Frau nach der Rückkehr aus Dachau emigriert. Der Schulbetrieb wurde immer chaotischer und fragmentarischer. Er mußte in verstreuten Gemeinderäumen stattfinden, da die Lidellschule nicht mehr benutzt werden durfte. Nach Kriegsbeginn wurde er wegen der Grenznähe ganz ausgesetzt.

Mit der Deportation nach Gurs am 22. Oktober 1940 hören die individuellen Nachrichten über Josef und Jenny Hausmann praktisch auf. Sie sind wie verschluckt vom gemeinsamen Schicksal der Leidensgenossen. Eine Ausnahme bildet der lange letzte und einzig erhaltene Brief vom 26. Juni 1942 – ein wunderbares Dokument dieser beiden jetzt so eng verbundenen und so verschiedenen Menschen. Drei Viertel hat Josef Hausmann verfasst, bei aller Herzlichkeit etwas steif und sehr korrekt. Jenny übernahm den Rest und alle Briefränder, impulsiv, mit mundartlichen Anklängen und voller farbiger Details. Der Brief ist gerichtet an einen Bruder Hausmanns, der wie die meisten Familienangehörigen sich nach Amerika hatte retten können. Er ist voller Fragen nach anderen Verwandten in den USA und auch nach Freunden aus Durlach und Karlsruhe. Hausmanns sind inzwischen in das Lager Récébédou verlegt. Die Schrecken der beiden Winter in Gurs werden erwähnt, der schlechte Gesundheitszustand Hausmanns, der nur noch 47kg wiegt, weshalb die dringende Augenoperation nicht möglich ist und er kaum noch lesen kann. Frau Jenny schildert den ständigen Hunger, aber dabei bricht doch ihr Humor durch: „Nach vielen Monaten hatten wir heute eine große Delicatesse: Krumbieren (= Kartoffeln). Wenn ich wieder kochen kann bei Euch oder wo Liesel u. Gertrud ist, koch ich mal 8 Tag nichts anderes!“ Ihr Mann erwähnt ihre „soc.hyg. Tätigkeit“, sie selbst schreibt drastisch aber mit großer Anteilnahme von den Frauen, die sie auf der Desinfektionsabteilung zu entlausen hat.

Man kann aus dem Brief herauslesen, wie die beiden sich wohl auch gegenseitig trösteten, auf jeweils charakteristische Art. Jenny Hausmann: „Ich habe Angst vor dem Winter, geniesse aber doch alle Schönheiten, die die Natur hier überreich bietet. Jeder Dreckhaufen ist von Blumen überwuchert, aus allem Schutt blüht es üppig.“ Josef Hausmann berichtet von dem Glück, nach der Trennung in verschiedenen Baracken neuerdings endlich wieder vereint zu sein und einen 13m² großen Familienverschlag bewohnen zu dürfen. Dabei taucht zum letzten Mal ein vertrautes Motiv seines Lebens auf: „Wir wollen es gern als ein gutes Omen betrachten, als die erste Stufe auf der Leiter zur Rückkehr nach dem bürgerlichen Leben.“

Sieben Wochen später, am 14. August 1942, wurde das Ehepaar auseinandergerissen, Josef Hausmann und, zwei Wochen später, seine Frau Jenny traten den Weg an quer durch Deutschland zum Tod in Auschwitz.

(Peter Güß, September 2008)

Quellen und Literatur:

Sammlung Dr. Peter Güß;

Generallandesarchiv Karlsruhe: 235/Zug. 1967 Nr. 41/1638; 330/445, 446, 447; 480/13658, 21199, 24168, 25830;

Stadtarchiv Karlsruhe: 1/AEST 36; 8/Ds F XIV 4,17; 8/StS 13/320; 8/StS 17/310; 8/StS 34/145, Bl. 18, 23, 26, 174; 7/NL Werner 31;

Archiv Markgrafen-Gymnasium;

Israelitisches Gemeindeblatt, Ausgabe B, 10.9.1936;

Josef Werner, Hakenkreuz und Judenstern, passim;

Susanne Asche/Oliva Hochstrasser, Durlach, S. 314, 316;

Walk, in Juden in Karlsruhe: S. 314, 316;