Herschlikowitsch, Godel Israel

| Nachname: | Herschlikowitsch |

|---|---|

| Vorname: | Godel Israel |

| abweichender Name: | Herszlikowicz |

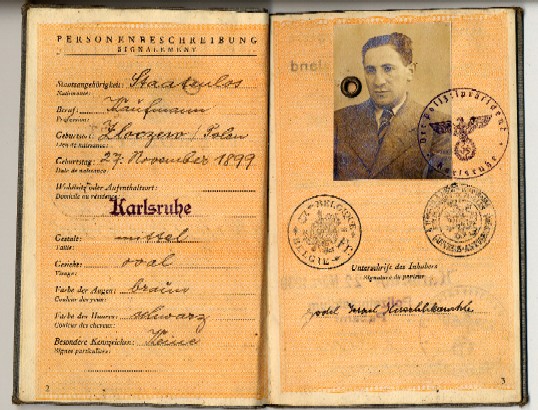

| Geburtsdatum: | 27. November 1899 |

| Geburtsort: | Zloczew (Russland, heute Polen) |

| Familienstand: | ledig |

| Familie: | Bruder von Aron David; Vater von Walter Groß (1925-2003) und Gertrud Groß |

20. April 1943 nach Auschwitz (Polen)

Biographie

Aron und Godel Herschlikowitsch

Mein Großvater Godel Herschlikowitsch ist am 27. November 1899 in Zloczew / Polen geboren worden. Zusammen mit seinem älteren Bruder Aron David Herschlikowitsch, geboren 3. April 1891, ist er Anfang der 1920er Jahre zunächst nach Nancy, Frankreich, dann nach Karlsruhe ausgewandert. Die Gebrüder Herschlikowitsch handelten mit Textilien, zogen über das Karlsruher Umland und kauften und verkauften Stoffe. 1925 erwarb Aron David Herschlikowitsch von Bierbrauer Friedrich Hoepfner das dreistöckige Wohn- und Geschäftshaus Adlerstraße 38 in Karlsruhe, wo die Gebrüder im Hochparterre der bisherigen Gaststätte „Zum Goldenen Kranz“ die Textilgroßhandlung Herschlikowitsch eröffneten.

Es muss wohl bei den Handelsreisen ins Umland gewesen sein, dass mein Großvater Godel meine Großmutter Wilhelmine Groß kennen lernte, die damals in der Gaststätte „Zum weißen Rösslein“ in Eichtersheim als „Büffetdame“ tätig war. Die beiden wurden ein Paar und bekamen zwei Kinder, den 1925 geborenen Sohn Walter Groß (mein Vater) und die 1926 geborene Tochter Gertrud Groß. Aus mir nicht bekannten Gründen heirateten meine Großeltern nicht. Mein Vater wuchs in Karlsruhe bei seiner Mutter und nach deren Krankheit und Tod 1936 bei seiner Großmutter mütterlicherseits in der Kaiserstraße auf. Seine Schwester Gertrud wuchs bei Pflegeeltern ebenfalls in Karlsruhe auf. Gleichwohl bestand zwischen meinem Vater und meinem Großvater enger Kontakt.

Als gläubige Juden pflegten die Gebrüder Herschlikowitsch die religiösen Bräuche der „Ostjuden“. Im zweiten Obergeschoss des Hauses Adlerstraße 38 richteten sie einen „Betsaal“ ein, der hauptsächlich von polnischen Juden besucht wurde. Mein Vater berichtete, dass bei seinen Besuchen im Textilgeschäft, in deren hinteren Teil die Brüder wohnten, es oft nach frischen Mazzen roch. Godel und Aron David trugen stets ihre schwarzen Hüte. Als weitere Eigenheit wusste er noch zu berichten, dass sein Vater recht leise sprach und zurückhaltend war.

In Karlsruhe bestand ein so genannter Ostjudenverein (Ortsgruppe Karlsruhe des Verbandes der Ostjuden), der die besondere Kultur osteuropäischer Zuwanderer durch Darbietungen und Vorträge am Leben hielt und verschiedene Hilfeleistungen organisierte. Im Vorstand war der Rabbiner der orthodoxen jüdischen Gemeinde, der Israelitischen Religionsgesellschaft. Ihm zur Seite stand eine Zeit lang Aron David Herschlikowitsch. 1931 erstattete er auf der Generalversammlung Bericht über die bis dahin geleistete Vereinsarbeit

Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 liefen die Geschäfte der Gebrüder Herschlikowitsch bald immer schlechter, sei es dass sie weniger Kundschaft hatten, sei es dass ausgelieferte Ware nicht bezahlt wurde und die Forderungen aus den Verkäufen für Juden aufgrund der antisemitischen Gesetzgebung des nationalsozialistischen Staates nicht mehr einbringbar waren. Auch Bankkredite waren für Juden nicht mehr zu erhalten. 1937 erhielt Aron David Herschlikowitsch jedoch einen Kredit der „Israelitischen Wohlfahrtsvereinigung“ und ließ zu deren Gunsten eine Hypothek auf sein Hausgrundstück eintragen.

Dramatisch wurden die Ereignisse in den Wochen vor und nach der Reichspogromnacht im November 1938. Aron Herschlikowitsch wurde am 28. Oktober 1938 zusammen mit insgesamt 60 anderen Juden nach Polen abgeschoben, nachdem Polen allen im Ausland lebenden polnischen Juden die Staatsangehörigkeit aberkannte. Bruder Godel muss dieser am Tag zuvor durch Funkspruch vom Berliner Ministerium des Inneren angeordneten Aktion zufällig entkommen sein, vielleicht war er an diesem Tag nicht anzutreffen. In der Nacht zum 10. November 1938 zerstörten und verwüsteten die Nazis auch das Textilgeschäft der Gebrüder Herschlikowitsch in der Adlerstraße 38. Godel musste untertauchen. Vorher hatte er mit seinem Bruder im Keller des Hauses einen „Bunker“ eingerichtet und hielt sich dort etwa acht Tage lang vor den Zugriffen der Gestapo versteckt. Nach Aussagen eines christlichen Nachbarn seien die Brüder dort bei Gefahr von ihren Nachbarn versorgt und geschützt worden. So war Aron Herschlikowitsch im Oktober an die Grenze nach Polen geschafft worden, Nicht aber mein Großvater, der, versteckt, auch nicht am 10. November nach Dachau kam, wie so viele andere jüdische Männer. Klar war ihm, dass er Deutschland verlassen musste, somit sich auch von seinen Kindern trennen, die als „Halbjuden“ in Karlsruhe bei der Großmutter bzw. bei christlichen Pflegeeltern zurückblieben.

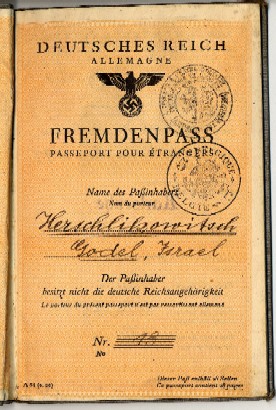

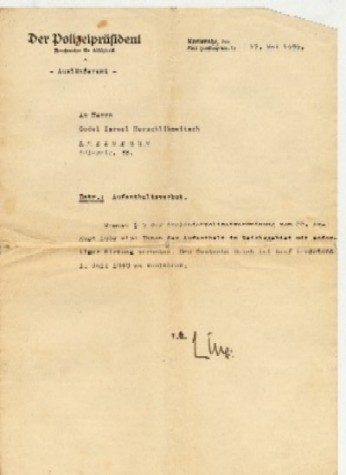

Am 5. Dezember 1938 beantragte Godel Herschlikowitsch beim amerikanischen Konsulat in Stuttgart ein Visum zur Ausreise in die USA. Voraussetzung hierfür war der Nachweis, dass sein Lebensunterhalt in den USA sichergestellt war. Dies gelang jedoch nicht. Da Polen ihre polnische Staatsangehörigkeit aberkannt hatte, waren die Gebrüder Herschlikowitsch bald staatenlos. Am 22. März 1939 ließ sich Godel Herschlikowitsch einen so genannten Fremdenpass ausstellen. Die Aufenthaltserlaubnis wurde zunächst bis 21. März 1940 beschränkt, am 17. Mai 1939 erhielt Godel Herschlikowitsch vom Polizeipräsidenten Karlsruhe aber den Ausweisungsbescheid, nach dem er bereits zum 1. Juli 1939 das Deutsche Reich zu verlassen hatte. Nach einer weiteren Verzögerung gelangte Godel Herschlikowitsch schließlich im September 1939 nach Antwerpen in Belgien, wo die Schwester Perla mit ihrer Familie bereits seit einigen Jahren wohnte. Bruder Aron war es nach der Deportation vom Oktober 1938 auf irgendeine Weise gelungen, auch nach Belgien zu gelangen.

Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Belgien 1940 lebten die beiden Brüder ständig in wechselnden Unterkünften und Furcht vor Verfolgung. Zuletzt waren sie in getrennten Wohnungen in Brüssel und Anderlecht gemeldet. Ein Versuch der Auswanderung nach Uruguay, wohin der Ehemann der Schwester Perla bereits emigriert war, scheiterte. Im Januar 1943 wurde Godel Herschlikowitsch verhaftet und in das belgische Sammellager Mecheln (Malines) verschleppt. Von dort aus wurde er mit dem legendären XX. Transport mit 1.400 Zusammengepferchten am 19. April 1943 nach Auschwitz deportiert. Der XX. Transport vom Sammellager Mecheln zum Vernichtungslager Auschwitz wurde zu einem Symbol des Widerstands gegen die Ermordung der europäischen Juden, weil dieser Zug von einer kleinen Widerstandsgruppe, bestehend aus Juden und Nichtjuden, als einziger Deportationszug überhaupt, noch in Belgien von Widerstandskämpfern mit Waffengewalt gestoppt und so einigen Juden die Flucht aus dem Zug ermöglicht wurde. Godel Herschlikowitsch konnte nicht vom Zug springen und kam am 22. April in Auschwitz an. Dort wurde er nicht sofort in die Gaskammer geschickt, sondern gehörte zu den 276 Männern, die zur Zwangsarbeit in das Lager Auschwitz-Monowitz selektiert wurden. Dies überlebte er einige Monate, dann kam er krank in die Krankenbarracke und wurde im Februar 1944 ermordet Aron Herschlikowitsch erlebte sein eigenes Schicksal. Er wurde im Mai 1943 festgenommen und mit dem XXI. Transport am 31. Juli 1943 mit 1.556 Juden von Mecheln nach Auschwitz deportiert. Bei Ankunft wurden 255 Männer zur Zwangsarbeit selektiert. Aron Herschlikowitsch offensichtlich nicht, er wurde nach der Ankunft in der Gaskammer ermordet.

Auch fast alle übrigen Familienmitglieder der Gebrüder Herschlikowitsch, Schwestern, deren Kinder und Eltern wurden 1943 und 1944 ermordet. So dass nahezu die gesamte Familie Herschlikowitsch in der Shoa ausgelöscht wurde – außer meinem Vater Walter Groß und seiner Schwester, die nach dem Krieg in der Nähe von Karlsruhe lebten.

Das Hausgrundstück Adlerstraße 38 wurde 1941 von dem eingesetzten Zwangsverwalter verkauft. 1944 wurde das Haus durch eine Fliegerbombe vollständig zerstört. In einem langwierigen Restitutionsprozess wurde das Grundstück schließlich 1967 an den überlebenden Ehemann der Schwester der Gebrüder Herschlikowitsch zurückübertragen.

(Johannes Groß, Juli 2004)

Quellen und Literatur:

Familieninformationen;

Staatsarchiv Ludwigsburg: EL 402/13, Nr. 494;

ITS Arolsen;

Stadtarchiv Karlsruhe: 1/BOA 2563; 1/Bez.Verw.Amt A 55, Schreiben zu Wessbecher vom 8.3.1946;

Israelitisches Gemeindeblatt Ausgabe B, vom 15.12.1931;

Zeitung Der Führer vom 23.8.1935, Hetzartikel;

Danuta Czech, Kalendarium Auschwitz;