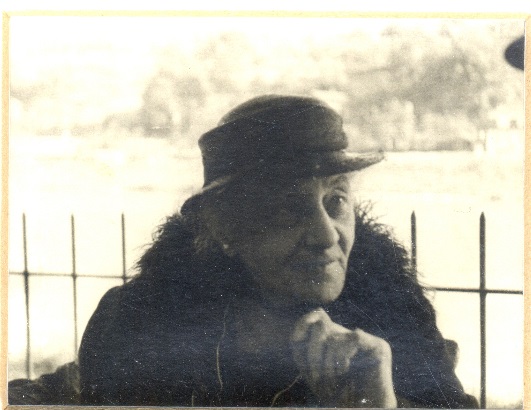

Moeckel, Cäcilie

| Nachname: | Moeckel |

|---|---|

| Vorname: | Cäcilie |

| abweichender Name: | Moekel |

| geborene: | Würzweiler |

| Geburtsdatum: | 28. Juli 1864 |

| Geburtsort: | Mannheim (Deutschland) |

| Familienstand: | verwitwet |

| Eltern: | Emil (1819-1886) und Johanna Mathilde (1819-1906), geb. Schlößer, W. |

| Familie: | Witwe von Carl M. (1862-1919); |

Reinhold-Frank-Str. (Westendstr.) 58,

1943: Sophienstr. 27, St. Elisabethenhaus,

Stabelstr. 4

Biographie

Cäcilie Moeckel

Cäcilie Moeckel, geborene Würzweiler, wurde am 28. Juli 1864 in Mannheim geboren.

Ihr Vater Emil Würzweiler, geboren am 22. Oktober 1819 in Mannheim, hatte am 20. Dezember 1857 in Heidelberg Johanna Mathilde Schlösser, geboren am 7. Juni 1831 in Darmstadt, geheiratet.

Ihr Großvater mütterlicherseits, Louis Schlösser, geboren am 17. November 1799 in Darmstadt wurde zum Musiker ausgebildet, u.a. bei Antonio Salieri (1750-1825) in Wien und er hatte rege Kontakte zu großen Komponisten seiner Zeit wie Ludwig van Beethoven, Franz Schubert oder Carl Maria von Weber. Nach dem Buch von Martin Kopitz und Rainer Cadenbach - „Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen“ - hat Louis Schlösser seine Begegnungen mit Beethoven in umfangreichen Erinnerungen beschrieben.

Cäcilie hatte eine Schwester, Elisabeth (Betty) Würzweiler, geboren am 21. Februar 1860, die am 28. Februar 1939 in Mannheim starb. Cäcilie und Elisabeth wurden gemeinsam am 8. Juni 1883 in Mannheim katholisch getauft.

Cäcilie Würzweiler heiratete am 28. Mai 1887 in Mannheim Carl Moeckel, der aus einer katholischen Familie stammte. Er war der Drittgeborene seiner Eltern Ludwig Ernst Moeckel (amtlich ist auch die Schreibweise Moekel belegt), am 14. Mai 1820 in Speyer geboren, und Adolfine Susanne, geborene Moers, am 10. Mai 1832 gleichfalls in Speyer geboren. Die Schwester Anselma Adolfine war 1857, Bruder Ludwig Ernst 1860 und Friedrich Ludwig 1865 geboren. Die Familie lebte in Mannheim, in Ludwigshafen und schließlich in Rülzheim. Dort hatte Ludwig Moeckel 1871 eine Zigarrenfabrik gegründet, wie es sie zahlreich in den Orten am Oberrhein gab. Diese wurde im ehemaligen Anwesen des Freiherrn von Neubeck am Ortsausgang Richtung Hördt eingerichtet. Von drei Zigarrenfabriken am Ort entwickelte sie sich zur größten, sie soll zeitweise bis 25 Beschäftigte gehabt haben.

Der am 30. Oktober 1862 in Mannheim geborene Carl stieg in die vom Vater aufgebaute Fabrik ein, so dass sie unter dem Namen „Moekel & Sohn“ firmierte und wurde nach dessen Tod zum alleinigen Inhaber. Das Ehepaar hatte keine Kinder. Über ihr Leben in Rülzheim ist so gut wie nichts bekannt. Carl Moeckel gehörte 1893 zu den Begründern des Darlehenkassenvereins als Vorläufer der Volksbank-Raiffeisen. Anzunehmen ist, dass die Einkünfte aus der Fabrik dem Ehepaar einen guten Lebensstandard ermöglichten. Carl Moeckel starb mit nur 54 Jahren 1919 in Mannheim.

Wie das Leben für die Witwe Cäcilie Moeckel weiterging ist zunächst unklar. Nach Karlsruhe scheint sie um 1931 gezogen zu sein. Hier wird sie erstmals im Adressbuch 1931/32 - und dies bis 1942 - als Fabrikantenwitwe unter der Kriegsstr. 49 aufgeführt. Dies ist ein Wohnhaus für Schwestern und Beschäftigte des katholischen St. Vincentius Krankenhauses. Warum sie nach Karlsruhe zog kann nicht geklärt werden. Es wird von der Familie vermutet, dass Cäcilie eine Haushaltshilfe hatte, die sie bewog, mit ihr nach Karlsruhe zu ziehen.

Cäcilie Moeckel war nach Berichten ihrer Nichte eine Person, die freigiebig alles weggab und dann in den schweren Jahren der Verfolgung ohne wirtschaftliche Mittel dastand. Sie war sehr katholisch-religiös, wie auch ihre Briefe belegen.

Am 22. Oktober 1940 waren nahezu alle Juden, das heißt die von den Nationalsozialisten aus rassischen Gründen dazu Erklärten, unabhängig davon ob sie sich als solche identifizierten oder überhaupt eine andere Konfession hatten, nach Gurs deportiert worden. Darunter wäre Cäcilie Moeckel gemäß der nationalsozialistischen Rassezuordnung gefallen, die als Witwe keinen Status einer „privilegierten Mischehe“ hatte, der von der Deportation ausnahm. Der Grund ihrer Nichtdeportation könnte eventuell im Vorliegen eines „Reisehindernisses“, einer Transportunfähigkeit in folge von Erkrankung gewesen sein. Der Gedanke, dass die Nationalsozialisten sie, die Katholikin, vielleicht nicht als Jüdin erkannten trifft jedenfalls nicht zu. Zwar ist sie tatsächlich auf einer 1.484 Namen enthaltenen amtlichen Liste vom 22. Dezember 1938 über in Karlsruhe lebende Juden nicht enthalten, aber bei der Volkszählung vom Mai 1939 ist sie als Jüdin erfasst mit ihrer Wohnadresse Kriegsstraße 49. Im Adressbuch ist sie ab 1943 in der Sofienstraße 27 aufgeführt. Das war die Adresse des katholischen Elisabethenhauses, worin die Niederbronner Schwestern neben einem Kindergarten, einer Krankenpflegestation auch ein Wohn- und Altenheim betrieben. Von den erhalten gebliebenen vier Korrespondenzen an ihren Neffen in Heidelberg zwischen 1939 und 1944 ist eine Postkarte vom 7. September 1943 auch unter diesem Absender aufgeführt. Sie schreibt, dass die Schwestern im Elisabethenhaus sich um sie kümmerten, dass sie auch von einem Geistlichen mit Nahrungsmittel unterstützt würde. Und sie schreibt zwei Mal, dass sich Carl Eisemann von der vom Regime zwangsweise eingesetzten Reichsvereinigung der Juden für Baden ebenfalls um sie kümmere. Es ging darum, dass sie einem Ort zugewiesen werden sollte, da sie als Jüdin nicht länger mehr mit „Ariern“ unter einem Dach leben durfte. Ende 1943 muss sich dieser Druck zugespitzt haben. Die fast 80-Jährige muss wegen dieser Frage sogar abgeholt und in das Gefängnis gebracht worden zu sein. So schreibt sie dies in einem längeren Brief vom 20. Dezember 1943 an ihren Heidelberger Neffen. Und dass sie durch den Einsatz von Carl Eisemann und einer Helferin, Agnes Wunsch, aus dem Gefängnis geholt worden sei. Bei dieser dürfe sie vorerst wohnen, sehr beengt, doch bald würde diese den Platz brauchen für ausgebombte Berliner Verwandte. Sie hoffe irgendwo unterzukommen. „Ich kann einfach nirgends unterkommen, es darf nur bei Mischlingen sein oder ein ganz separates Zimmer in einem Arierhaus, und alle Bekannten geben sich die erdenklichste Mühe für mich, aber umsonst“, schreibt sie ihrem Neffen, ebenso dass sie für ihre Lebensmittelkarten weniger erhalte als „Arier“, „gar kein Fleisch, kein Tropfen Milch“, auch dürfe sie nicht mit der Straßenbahn fahren, ins Kino oder Theater gehen, wozu sie aber auch kein Bedürfnis habe.

Ihr letzter Brief stammt vom 5. Januar 1944. Die Zimmersuche wurde dringender, da ihre Helferin täglich die Verwandten aus Berlin erwartete. „Ich bin einfach verzweifelt“, schrieb sie, „und es bleibt mir wenn kein Wunder geschieht keine Wahl als mir das Leben zu nehmen.“ Ihre Hoffnung zurück in das Elisabethenhaus zu kommen war unmöglich, „die Gestapo erlaubt es halt einfach nicht. Also es bleibt mir keine Wahl – mein Herrgott ruft mich nicht ab, so werde ich ihm halt vorgreifen müssen und wenn mein tiefes Gottvertrauen mich nicht zurückhielte, hätte ich es schon getan…bin ja ausgestoßen wie ein räudiger Hund.“ Sie schließt an ihren Neffen mit „hoffentlich auf baldiges Wiedersehen“.

Eine spätere Aufstellung führt ihre letzte Adresse noch in der Westendstraße 58 (Reinhold-Frank-Straße) auf, ob und wie sie dahin gekommen ist, ist aus den Quellen nicht nachvollziehbar.

Sicher ist, dass Cäcilie Moeckel am 11. Januar 1944 mit dem Transport XIII/4 von Stuttgart nach Theresienstadt deportiert wurde. Im KZ Theresienstadt ist sie dann am 28. August 1944 zu Tode gekommen.

Cäcilie Moeckel war die Tante von Hans Herrdegen – Sohn ihrer Schwester Elisabeth - aus Mannheim, der als Fliegergeschädigter von Mannheim nach Heidelberg ging. Sein Bruder, Kurt Herrdegen, war Chemiker bei der BASF in Ludwigshafen und es wird erzählt, dass er dort zuletzt von der Betriebsleitung als „Judenmischling“ geschützt wurde, weil man nach dem Kriegsende gegenüber den Alliierten gut dastehen wollte.

Details für diese kurze Biografie haben wir von der Nichte und Großnichte von Cäcilie Möckel erhalten. Sie haben am 24. Oktober 2016 in der Reinhold-Frank-Str. 58 einen Stolperstein verlegen lassen.

(Jürgen Müller, Oktober 2016)

Quellen:

Stadtarchiv Mannheim: Einwohnermeldeunterlagen der Familien Moeckel und Würzweiler.

Adressbücher Karlsruhe.

Mitteilungen aus Rülzheim, privat.

Mitteilungen aus der Familie und vier Korrespondenzen von 1939, 1943 und 1944.

www.vrbank-suedpfalz.de/ihre-bank/ueber-uns/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2015/mitarbeiter-jubilaeumstheater.html .