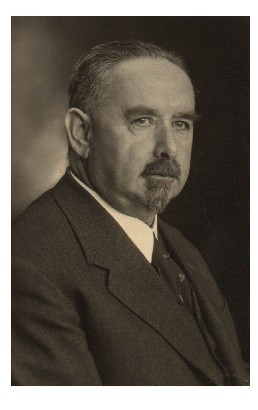

Rieser, Prof. Dr. phil. Ferdinand

| Nachname: | Rieser |

|---|---|

| Vorname: | Ferdinand |

| Geburtsdatum: | 17. Dezember 1874 |

| Geburtsort: | Konstanz (Deutschland) |

| Familienstand: | verheiratet |

| Eltern: | Salomon und Johanna, geb. Scheuer, R. |

| Familie: | Ehemann von Adele R.;

Vater von Eva und Eugen |

Kriegsstr. 192

Bibliothekar

später nach Récébédou (Frankreich),

später nach Nexon (Frankreich),

zuletzt nach Masseube (Frankreich)

Biographie

Prof. Dr. Ferdinand und Adele Rieser, Eugen Rieser

Ferdinand Rieser wurde am 17. Dezember 1874 in Konstanz geboren. Sein Vater war der Religionslehrer Salomon Rieser (21. November 1843 - 18. April 1879), der in seinen letzten Jahren den Vornamen Sigmund bevorzugte. Er wurde in Sulzburg als Sohn des Salomon Rieser geboren und starb schon in frühen Jahren an einem Herzleiden. Sein Grab ist auf dem jüdischen Friedhof in Konstanz erhalten geblieben. Da die ursprüngliche Inschrift auf dem Grabstein unleserlich wurde, brachte man vor einigen Jahren eine Kupferplatte an, auf dem leider fälschlicherweise der Name „Reiser“ steht. Johanna, Ferdinands Mutter, kam aus der kinderreichen Familie des Ehepaares Leopold und Regine Scheuer, geb. Wertheimer, aus Heidelsheim bei Bruchsal. Sie war dort am 6. März 1850 zur Welt gekommen. Ferdinand hatte noch eine früh verstorbene Schwester und einen jüngeren Bruder Gustav, der am 29. Mai 1876 ebenfalls in Konstanz geboren wurde und 1938 oder etwas später mit seiner Frau Bettina und dem Sohn Eugen in die USA auswanderte.

Nach dem frühen Tode ihres Ehemannes Sigmund zog Johanna mit den Kindern von Konstanz nach Heidelsheim, wo noch ihre Eltern und andere Verwandte lebten. Vermutlich wurde die Witwe mit ihren kleinen Kindern von der Verwandtschaft finanziell unterstützt. Ferdinand besuchte die dortige Volksschule, dann das Gymnasium in Bruchsal (das heutige Schönborn-Gymnasium), das er am 20. Juli 1893 mit dem Abiturzeugnis verließ. Sehr aktiv war Ferdinand im 1890 gegründeten „Philatelistischen Schülerverein Bruchsal“, dessen Vorsitzender er war und für den er auch Artikel verfasste. Der Verein hatte 1892 bereits 160 Mitglieder, doch ging er bald in Konkurs, da viele Mitglieder ihre Beiträge oder Tauschschulden nicht bezahlten. Zu seiner Ehrenrettung begann Ferdinand den Schuldenberg in Höhe von 272 Mark selbst abzutragen.

Nach dem Abitur fing er an zu studieren, zunächst Jura, dann neue Philologie in Freiburg, Heidelberg, Berlin, Straßburg und wieder in Heidelberg. Im März 1898 bestand er die Prüfung für das höhere Lehramt an Mittelschulen und das Staatsexamen für Neuphilologen. Danach verbrachte er sein Probejahr als Lehramtskandidat an einem Heidelberger Gymnasium, doch entsprach der Lehrerberuf wohl nicht seinen Neigungen, denn das Angebot für eine Lehrerstelle in Emmendingen lehnte er ab. Dafür war er seit August 1898 als „Hülfsarbeiter“ bei der Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe tätig. Im Adressbuch der Stadt Karlsruhe wird er 1899 als Lehrpraktikant und als in der Waldstraße 46 wohnend registriert. Bald darauf zog auch seine Mutter, die Lehrerwitwe Johanna, deren Eltern inzwischen verstorben waren, von Bruchsal nach Karlsruhe und wohnte mit ihrem Sohn in der Friedenstraße 24. Im Jahre 1915 erscheint ihr Name zum letzten Mal im Karlsruher Adressbuch. Trotz mancher Bemühungen gelang es nicht, Sterbedatum und Sterbeort festzustellen. Auf den jüdischen Friedhöfen von Karlsruhe, Bruchsal und Obergrombach liegt sie nicht begraben.

Offensichtlich wurde die Arbeit von Ferdinand Rieser bei der Hof- und Landesbibliothek sehr geschätzt, denn seine Stellung verbesserte sich kontinuierlich: 1901 Assistent, 1904 Custos, 1908 Großherzoglicher Bibliothekar mit einem Jahresgehalt von 2.000 Mark plus 900 Mark Wohnungsgeld, was ihm ein relativ sorgenfreies Leben als Beamter erlaubte. Am 1. Dezember 1906 bestand Ferdinand Rieser in Heidelberg cum laude die Doktorprüfung in Germanischer Philologie nach Vorlegung einer Dissertation „Des Knaben Wunderhorn und seine Quellen“. Im folgenden Jahr erschien die stark erweiterte Dissertation in gedruckter Form im Buchhandel mit dem Untertitel: „Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Volksliedes und der Romantik“ (Ruhfus Verlag, Dortmund, 1908, 560 S.). Dafür, dass dieses Werk auch heute noch Beachtung findet, zeugt ein reprographischer Nachdruck (Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 1983).

Am 27. März 1913 heiratete Ferdinand Rieser in Karlsruhe Adele, die Tochter des Ehepaares Sigmund Behr (15. März 1850 - 11. August 1924) und seiner Ehefrau Dina, geb. Mayer (17. August 1852 - 24. Juni 1923). Sigmund Behr führte die Karlsruher Firma für Möbelstoffe Moritz Veith, Nachfolger. Adele war am 21. Juni 1883 in Karlsruhe zur Welt gekommen und hatte mehrere Geschwister. Die Brüder Dr. Sally Behr und Eugen Behr fielen im Ersten Weltkrieg, Bruder Alfred wurde mit seiner Frau Lilli in Auschwitz ermordet, Schwester Lilli Eppstein überlebte mit ihrem Ehemann die Lager in Frankreich, dem Bruder Emil Moritz Behr gelang es 1933 mit seiner Familie nach Kanada ausreisen.

Über die Jugend und Ausbildung von Adele ist nichts weiter bekannt. Nach ein paar Jahren der Ehe legte sich ein Schatten über das glückliche Familienleben, denn der am 16. März 1916 geborene Sohn Eugen erwies sich als geistig behindert und zeitlebens pflegebedürftig. Über sein weiteres Schicksal wird später berichtet. Umso dankbarer war das Ehepaar über die, am 25. September 1920 geborene, gesunde Tochter Eva.

Die Ehefrau Adele war stark sozial engagiert und Mitglied des Israelitischen Frauenvereins, des Israelitischen Frauenwohltätigkeitsvereins und der angeschlossenen Tachrichim-Kasse und Mitglied des „Vereins für jüdische Geschichte und Literatur“, der auch nach 1933 noch sehr aktiv war. Nur durch ihn war es Juden noch möglich, Theaterstücke, Lesungen und Konzerte im Munz’schen Konservatorium oder in Räumen der Jüdischen Gemeinde zu besuchen. Größere Konzerte mussten dann allerdings mangels anderer Räume in der Synagoge in der Kronenstraße in Anwesenheit eines Gestapobeamten durchgeführt werden. Adele Rieser gehörte dem geschäftsführenden Ausschuss des Vereins an.

Vom 1. Juli 1915 bis zum 21. August 1916 leistete Ferdinand Rieser Heeresdienst beim 2. Badischen Landsturmbataillon. Er wurde wegen seiner angeschlagenen Gesundheit allerdings nur als „garnisonsfähig“ eingestuft. Mit Hinweis auf den stark eingeschränkten Bibliotheksbetrieb gelang es Theodor Längin, dem Direktor der Hof- und Landesbibliothek, Ferdinand Rieser als unabkömmlich einstufen zu lassen, sodass dieser seine Tätigkeit in Karlsruhe wieder aufnehmen konnte. Unter schwierigen Verhältnissen sorgte dieser dann jahrelang für die Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebs. Auf Grund seiner Verdienste wurde ihm auf Initiative von Großherzog Friedrich II am 28. Dezember 1917 der Professor-Titel verliehen. Nach Gründung der Republik wurde er erneut als Beamter vereidigt und mit Wirkung vom 1. April 1920 zum Oberbibliothekar befördert. Im Jahre 1931 hatte die Badische Landesbibliothek eine besonders kritische Phase zu überwinden und nur mit Mühen konnten Theodor Längin und Ferdinand Rieser die Sparkommission des Landtags davon überzeugen, die Bibliothek mit ihren 18 Mitarbeitern nicht zu schließen.

Wie viele deutsche Juden war auch Ferdinand Rieser ausgesprochen deutsch-national eingestellt. Ein kleiner Hinweis darauf findet sich z.B. in seinem Prospekt aus dem Jahre 1918 zur Ausstellung Gustav Gebhard: „...Als der furchtbare Krieg über Deutschland gekommen war, da nahm das Volk alles Schwere auf sich, getragen von dem Bewusstsein, frei von Schuld zu sein und die Waffen zu führen, wie es Pflicht ist, um die Heimat und Arbeit zu schützen. ...“ In einer seiner seltenen Publikationen erläutert Ferdinand Rieser 1919 unter dem Titel „Der Bibliothekar“ in der Wochenendbeilage „Die Pyramide“ des Karlsruher Tagblatts in stilvoller, klarer Sprache Nichtfachleuten das Berufsbild eines wissenschaftlichen Bibliothekars. Neben seiner beruflichen Tätigkeit war der hoch gebildete Ferdinand Rieser auch Mitglied der später von den Nationalsozialisten aufgelösten jüdischen Carl-Friedrich-Loge, die zur internationalen Bnej-Brith-Loge gehörte.

Nach der Pensionierung des bisherigen Direktors war es aufgrund von Ferdinand Riesers Kompetenz nahe liegend, ihn zum Geschäftsführer und dann mit Wirkung zum 1. Dezember 1932 zum Direktor der Badischen Landesbibliothek zu ernennen. In Hinblick auf die kurz bevorstehende Machtergreifung der Nationalsozialisten ist diese Ernennung eines jüdischen Bürgers trotzdem sehr beachtenswert und lässt sich auch mit seinen hervorragenden fachlichen Kenntnissen und menschlichem Ruf erklären.

Das weitere Schicksal ließ sich jedoch nicht aufhalten. Am 5. April 1933 verfügte Gauleiter Robert Wagner „im Interesse der in Baden lebenden Juden“ die Beurlaubung sämtlicher Betroffenen im öffentlichen Dienst. Bei der Landesbibliothek betraf das nur Ferdinand Rieser, der daraufhin seinen Direktor-Posten niederlegte. Seine Bitten um Weiterverwendung in untergeordneter Stelle wurden abgewiesen, obwohl er nach dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ theoretisch das Recht dazu gehabt hätte. Aber die Willkür der NS-Bürokratie war bekanntlich grenzenlos. Es folgte der Beschluss des Gauleiters vom 23. September 1933: „Der Direktor der Landesbibliothek Dr. Ferdinand Rieser ist durch Entschließung des Reichsstatthalters vom 31. Oktober 1933 Nr. 964 aufgrund des Gesetzes vom 17. Juli 1933 auf Ansuchen in den einstweiligen (das letzte Wort ist durchgestrichen!) Ruhestand versetzt worden.“ Im November 1935 wurde der dauernde Ruhestand bestätigt, mit Wirkung zum 31. Dezember 1935.

Ferdinand Rieser beschäftigte sich darauf mit historischen Studien, musste allerdings erleben, dass ihm ab 1938 der Zugang zum Badischen Generallandesarchiv und zu verschiedenen Bibliotheken verwehrt wurde. Einige seiner ehemaligen Mitarbeiter ermöglichten ihm jedoch auf eigenes Risiko den Zugang zum Lesesaal der Badischen Landesbibliothek. In seiner, aus heutiger Sicht naiv erscheinenden, treu-deutschen Gesinnung, bot er nach Kriegsbeginn dem Kultusministerium sogar noch an, wegen der personellen Engpässe wieder jede Art von Bibliotheksarbeit zu übernehmen. Eine Antwort erhielt er nicht! Ein Erlebnis sei noch berichtet: In jener Zeit sah Gustel Villringer, eine nicht-jüdische Schulfreundin der Tochter Eva, auf der anderen Straßenseite Vater und Tochter Rieser. Sie überquerte die Straße und begrüßte sie wie früher. „Warum kommst Du rüber zu uns?“ Gustel Villringer: „Warum nicht?“ Beide Seiten erfasste tiefe Traurigkeit und nur mit Mühe konnten sie überhaupt miteinander sprechen. Kontakte zu Juden wurden damals von der Partei sehr missbilligt.

Immerhin wurde in der ganzen Zeit die Pension weiterbezahlt, sodass sich das Ehepaar in keiner direkten finanziellen Notlage befand. Wertgegenstände, Edelmetalle und Schmuck hatten sie jedoch wie alle anderen jüdischen Bürger abgeben müssen. Der Tochter Eva gelang es im Frühjahr 1938 nach England auszureisen.

Ferdinand Rieser wurde wegen seines Alters von 64 Jahren im November 1938, nicht, wie die meisten männlichen Juden aus Karlsruhe, in Zusammenhang mit der Reichspogromnacht verhaftet und nach Dachau gebracht. Doch sonst war die Familie voll der Willkür der Nationalsozialisten ausgesetzt. Im April 1938 musste das Ehepaar die Wohnung in der Friedenstraße 8, in der sie seit 1914 lebten, räumen. Vorübergehend zogen sie zu Adeles Schwester Lilly und deren Ehemann Oskar Eppstein nach Mannheim und später zurück nach Karlsruhe in das Haus Kriegsstraße 192. Hier wohnte noch der Besitzer, der sehr alte Rechtsanwalt Dr. Arnold Seeligmann mit seiner Frau Rosalie. Er hatte das Haus (ursprünglich Kriegstraße 108) im Jahre 1899 stilvoll umgebaut.

Ausführlich über die bibliothekarische Tätigkeit von Ferdinand Rieser berichtet Rainer Fürst in „Badische Biographien“, Neue Folge, Band V, Kohlhammer, Stuttgart, 2005, S. 239 und 240, und in einer, von Rainer Fürst verfassten, unveröffentlichten Biographie.

Dann erfolgte die Deportation der badischen Juden nach Gurs in Frankreich am 22. Oktober 1940, dem jüdischen Laubhüttenfest. Darüber ist schon viel geschrieben worden. Ferdinand Rieser taucht als Nr. 1905 auf der Transportliste auf, Adele als Nr. 1906. Wie es ihnen persönlich unter den katastrophalen Verhältnissen in Gurs erging, ist im Einzelnen nicht bekannt. Das oben erwähnte, ebenfalls deportierte Ehepaar Seeligmann verstarb dort jedoch schon nach kurzer Zeit. Ferdinand Rieser, der im Illot E, Baracke 22 untergebracht war, versuchte eine Bibliothek aufzubauen, während Adele Rieser sich sicherlich wie schon früher innerhalb der jüdischen Gemeinde in Karlsruhe auch in Gurs sozial betätigte. Nur eine einzige, schriftliche Spur aus dem Lager Gurs konnte gefunden werden. Im November 1940 schrieb Ferdinand Rieser an die Badische Landeshauptkasse Karlsruhe: „Ich bin amtlich hierher verbracht. Überfünfundsechzigjährige sollen sich außerhalb des Lagers mit Familie verpflegen dürfen. Die Mittel fehlen mir. Bitte um Zuweisung meiner Pension hierher.“ Diese Anfrage wurde in Karlsruhe registriert, blieb jedoch, wie spätere Bitten ohne Antwort. Dagegen wurde in einem Vermerk des Finanz- und Wirtschaftsministeriums zynisch darauf hingewiesen, dass der Bittsteller außerhalb des Reichsgebiets gebracht worden und sein Anspruch auf die Zahlung seiner monatlichen Pension in Höhe von 555,77 RM ab Oktober 1940 erloschen sei. Auch seine Bitte, aus der Wohnung durch eine Bekannte Kleidungsstücke holen zu lassen und ihnen zu schicken, blieb ohne Beachtung.

Am 17. März 1941 wurde das Ehepaar Rieser mit vielen anderen Häftlingen in das Lager Récébédou verlegt. Alle glaubten zunächst an eine Verbesserung ihrer Lage, da z.B. die Unterkünfte Steinhäuser waren, doch erwies sich das bald als falsche Hoffnung. Die Situation war nicht besser. Ein großer Teil der Lebensmittel, die den Häftlingen zustanden, wurde von den französischen Wachleuten einbehalten. Ihren Abfalleimern irgendwelche Reste zu entnehmen war strengstens verboten. Der Hunger trieb die Insassen dazu, letzte Kleider und Schuhe gegen Brot einzutauschen. Ankommende Hilfspakete von Freunden oder Verwandten der Insassen wurden oft von den Wachleuten konfisziert. Militärische Disziplin wurde von den Häftlingen verlangt, wer sie nicht einhalten konnte, wurde unbarmherzig bestraft, viele starben. Trotzdem, der Lebenswille der meisten Überlebenden blieb groß, denn alle wollten entweder zu ihren Kindern oder mindestens das Ende des grausamen Nazi-Regimes erleben. Konzerte wurden organisiert und Ferdinand Rieser richtete eine Bibliothek ein.

Vier Briefe des Ehepaares aus diesem Lager sind erhalten. Am 25. Juni 1941 berichtet sie in einem Schreiben an verschiedene Freunde und Bekannte, dass sie Diphtherie und andere Infektionskrankheiten gehabt hätte, 14 Tage lang in der Klinik in Toulouse gewesen, doch gut behandelt und verpflegt worden wäre. Am 30. Oktober 1941 schrieb Adele Rieser an Freunde in den USA. Sie bedankt sich für Geld und Päckchen, erwähnt, dass die Chancen für eine Auswanderung auf Null gesunken seien, dass sie Sehnsucht nach der Tochter Eva habe. Die Gesundheit sei meistens ordentlich. Einige gemeinsame Bekannte werden erwähnt. Am 30. November 1941 beklagt sie sich über die nasskalten, ungeheizten Räume und erwähnt, dass ihr Mann wieder arbeitsfähig sei. Sie selber nehme an einem Krawatten-Zuschneide-Kurs teil, der von einem ehemaligen Fabrikanten durchgeführt würde. Sie bedankt sich für ein Päckchen, das über das Rote Kreuz angekommen war. Ein Brief von Ferdinand Rieser, den er am 4. Dezember 1941 schrieb, ist verzweifelter. Wegen Versagens seines Onkels Max Scheuer aus den USA, sei mit einem Affidavit nicht mehr zu rechnen und sein Bruder und seine Kinder seien noch nicht in der Lage, etwas zu tun. „Wenn uns die Verwandtschaft wenigstens mit Geld und Päckchen aushälfe!“ Sein Onkel Max Scheuer, der Bruder seiner Mutter war schon im 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert und in Georgia ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Deshalb die sehr große Enttäuschung!

Er berichtet von Todesfällen und fürchtet, dass sie es ohne Hilfe nicht aushalten könnten. Er erwähnt seinen Herzfehler, aber auch, dass seine Frau wieder gesund und Chefin der Baracke 67 sei und er sich stark mit dem Bibliotheksbetrieb beschäftige. Dann noch, dass man zum Essen immer sehr lange anstehen müsse, über eine Stunde, dass man nicht vor 7 Uhr morgens aufstehen dürfe und, dass das Licht abends schon um 9 Uhr ausginge. Die Tatsache, dass Frau Rieser von ihren Schicksalsgenossinnen zur Chefin gewählt wurde, deutet darauf hin, dass sie als sehr verantwortungsbewusste und hilfsbereite Persönlichkeit anerkannt wurde. Das Ehepaar konnte täglich ein bis zwei Stunden gemeinsam verbringen. Adele Rieser, die in Baracke 1 wohnte, war im Mai und Juni 1942 sehr krank und musste in der Klinik in Toulouse operiert werden. Zunächst mehr tot als lebendig, erholte sie sich jedoch einigermaßen und meldete sich wieder für praktische Arbeiten.

Im August 1942 begannen die Todestransporte in Viehwagen nach Drancy und Auschwitz. Ferdinand Rieser wurde im August 1942 aus unbekannten Gründen kurz zum Lager Noé gebracht und es könnte sein, dass er nur deshalb knapp einer Deportation in den Osten entkam. Im Sommer 1942 gab es noch Versuche über die „Selfhelp“ Organisation, die damals vom ehemaligen Karlsruher Oberregierungsrat Dr. Siegfried Weissmann in New York geleitet wurde, Affidavits zu bekommen, doch scheiterten diese Bemühungen anscheinend an der zögerlichen Haltung des Neffen Paul Rieser, der sich wohl finanziell überfordert sah.

Am 7. Oktober 1942 wurden Ferdinand und Adele Rieser, ihre Schwester Lilli Eppstein, geb. Behr, deren Ehemann Oskar und viele andere Alte zwischen 60 und 80 Jahren in das Lager Nexon gebracht. Auch hier waren die sanitären Bedingungen katastrophal und das Essen sehr knapp. Für die Insassen vorgesehene Lebensmittel wurden zum Teil von den französischen Wachleuten unterschlagen!

Ein Brief von Adele Rieser an Freunde in den USA ist erhalten geblieben. Darin berichtet sie über verschiedene bekannte Personen und schreibt auch, dass ihr Bruder Alfred am 10. Oktober 1942 abgeholt worden sei und sie keine Nachricht hätten. (Alfred Behr und seine Ehefrau Lilli, geb. Jöhlinger, verw. Götz, waren nach Auschwitz abtransportiert worden und vermutlich ahnten die übrig gebliebenen Bewohner schon was das bedeutete). Auch bedauert sie, von der Tochter Eva und ihrem Ehemann John seit Dezember 1941 nichts mehr gehört zu haben. Von ihrem Mann schreibt sie, dass dieser Herzprobleme gehabt hätte, aber sonst gesund sei.

Am 15. März 1943 wurde das Ehepaar Rieser zusammen mit dem kleinen Rest überlebender Insassen in mühsamer Fahrt von Nexon nach Masseube, Département Gers, verlegt. Dabei war auch wieder das Ehepaar Eppstein. Anscheinend waren sie die ersten, jüdischen Bewohner dieses Lagers mit 16 Baracken, das neben dem kleinen Dorf Masseube im Jahr 1940 zunächst für Flüchtlinge aus dem Elsass errichtet worden war. Bei der Ankunft der Juden aus Nexon wurden ihre letzten, kleinen Reste an Geld und Schmuck eingesammelt und verschwanden. Alle Eingelieferten mussten sich einer Leibesvisitation unterwerfen, nur, damit eventuell verstecktes Geld noch gefunden werden konnte. Mitte Juni 1943 belief sich die Zahl der dort untergebrachten Personen auf etwa 350, davon 202 Frauen, 124 Männer und einzelne Kinder. Die meisten Insassen waren deutsche Juden, doch zählte man daneben noch 60 Nicht-Juden, überwiegend Spanier.

Die alten Leute wurden in verschiedenen, relativ gut erhaltenen, aber nicht altersgerechten Holzbauten untergebracht. Die Schlafbaracken waren 150 m2 groß und wurden mit etwa je 50 Personen belegt, Männer und Frauen getrennt. Es gab Holz- und Stahlbetten. Alles wurde von 40 bewaffneten Wachleuten sehr streng kontrolliert. Der erste Lagerleiter, ein Colonel, unterwarf die Alten und Kranken einem strengen militärischen System. Die französische oberste Krankenschwester konfiszierte die meisten Lebensmittel und Medikamente, die in Paketen für die Insassen eintrafen. Das Lager zu verlassen war nicht erlaubt. Katastrophal war wieder die Nahrungssituation, was z.B. ein besuchender Vertreter der Obersten Religionsbehörde im Juni 1943 feststellte. Das tägliche Essen entsprach höchstens 700 Kalorien und bestand überwiegend aus Gemüse. Nach seinem Bericht „schwammen im warmen Wasser der Abendsuppe ein paar kleine Kohlblätter“. Angelieferte Lebensmittel waren oft ungenießbar. Selber etwas auf Behelfsöfchen zu kochen war den Insassen streng verboten. Entsprechend schlimm war die Krankensituation. Unter den Insassen wurden im Juni 1943 nur 17 als halbwegs gesund registriert. Die meisten Kranken litten an starker Auszehrung, wobei die Zahl der Betroffenen von März bis Juni 1943 von 55 auf 126 stieg. Weitere 57 Insassen wurden daneben als sehr stark unterernährt erwähnt. Außerdem waren 132 Personen als herzkrank gemeldet. Wie berichtet wird, waren Wanzen und Stuhlwürmer eine ständige Plage der Insassen! Dringende Appelle an die zuständigen Stellen für eine bessere Versorgung blieben ohne Reaktion. Zudem erschwerte der antisemitische Bürgermeister von Masseube, zugleich Arzt des Lagers und außerdem noch Chef der Miliz des ganzen Département Gers, die Beschaffung von Lebensmitteln aus dem Dorf. Angeblich befürchtete er ein Anziehen der allgemeinen Preise. Bei der Befreiung soll er hingerichtet oder ermordet worden sein. Im Gegensatz dazu leistete der jüdische Arzt Dr. Garstenfeld im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten vorzügliche Arbeit. Zusammen mit dem Rabbiner Grzymisch bildete er das geistliche Komitee, das sich um die religiösen Dienste kümmerte. Unterstützung von außen erhielten die Insassen vom CIMADE, einem französisch-protestantischen Hilfswerk, mehrheitlich von jungen Frauen getragen, die in den Lagern des Vichy-Frankreichs jüdischen Deportierten Hilfe leisteten. Den Quäkern aus Toulouse gelang es im begrenzten Maße gute Lebensmittel zu senden.

Am 1. Juli 1943 wurde das Lager dem Arbeitsministerium unterstellt, was zu gewissen Erleichterungen führte. So wurden z.B. die Wachleute entlassen, doch erlaubte der erwähnte Bürgermeister weiterhin ein Verlassen des Lagers nicht. Das wurde streng kontrolliert.

Nach dieser allgemeinen Beschreibung der Situation ist es nicht überraschend, dass es auch dem Ehepaar Rieser dort auch wieder sehr schlecht erging. Schon vor der Einlieferung in dieses Lager krank, konnte ihre Lebenserwartung nicht mehr groß sein. Frau Jacqueline Laurier, eine Hilfskraft der CIMADE, die drei Monate in Masseube arbeitete, schrieb in ihrem Bericht kurz nach dem Kriege, „...., dass ihr das Ehepaar Rieser immer in guter Erinnerung bleiben werde. Der Herr Bibliotheksdirektor Rieser habe ihr das Bild seiner Tochter gezeigt und sei sehr traurig gewesen, da er und seine Frau seit zwei Jahren nichts mehr von ihr gehört hätten“. Offensichtlich trug das Ehepaar aber sein Schicksal mit Würde.

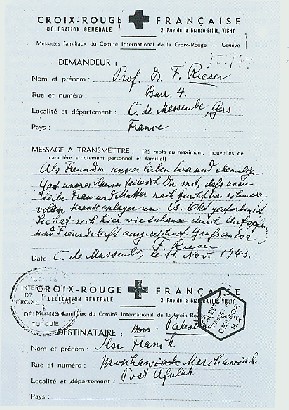

Im Oktober 1943 wurde Frau Rieser schwerkrank in die Klinik der benachbarten Stadt Auch gebracht, wo sie „nach furchtbar schmerzvollem Krankenlager“ am 23. Oktober 1943 starb. Einer Zeugen-Aussage nach hat dort eine katholische Schwester geäußert, Morphin sei zu schade für Juden! Es gelang Ferdinand Rieser am 11. November einen Rote-Kreuz-Brief an Freunde in Palästina zu senden, in dem er den Tod seiner Frau mitteilt.

Am Abend des 10. Januar 1944 wurde das Lager von einem Flugzeug aus beschossen und mehrere Insassen erlitten Verletzungen. Zwei alten Frauen mussten im Hospital in Auch je ein Bein amputiert werden. Kürzlich sind in der Nähe des Lagers Patronenhülsen gefunden worden. Fotos davon sandte Herrn E. De Luget, Masseube, dem Autor dieser Biografie. Die Fachleute des Militärhistorischen Museums in Dresden identifizierten die Hülsen als amerikanischer Fabrikation. Das Lager ist folglich aus Versehen von einem alliierten Jagdbomber angegriffen worden.

Unter den bedrückenden Umständen ist verständlich, dass auch der 69-jährige Ferdinand Rieser zum Weiterleben keine Kraft mehr hatte und am 10. März 1944 in der gleichen Klinik an Herzversagen starb. Frau und Herr Rieser wurden auf dem Friedhof von Auch beerdigt. Trauriges Ende eines unschuldigen und ehrenhaften deutschen Ehepaares!

Die Gräber wurden nach dem Kriege aufgelöst und gefundene Überreste zur Aufbewahrung in das örtliche Beinhaus gebracht. Das Ehepaar Lilly und Oskar Eppstein erlebte die Befreiung des Lagers, konnte dieses im November 1945 verlassen und wurde in einem Altersheim in Aix-les-Bains untergebracht. Im Jahre 1952 zog es zum Sohn Eugen nach Israel.

Viele der hier erwähnten Einzelheiten sind Dokumenten der Mémorial de la SHOAH entnommen oder wurden dem Autor direkt von Herrn Emmanuel de Luget, Masseube, zur Verfügung gestellt.

Eugen Rieser

kam am 16. März 1916 in Karlsruhe als erstes Kind des Ehepaares Rieser zur Welt. Er war von Geburt an stark geistig behindert und wurde vom 6. Lebensjahr an in der St. Josefs-Anstalt in Herten bei Rheinfelden betreut. Diese Anstalt hatte schon damals einen vorzüglichen Ruf. Die Eltern Rieser sorgten durch Besuche und regelmäßige Überweisungen der Pflegekosten für ein relatives Wohlergehen ihres Sohnes. Die katholischen Schwestern und die Leitung der Anstalt kümmerten sich aufopferungsvoll um die ihnen anvertrauten Pfleglinge. Besonders nach Beginn der unheilvollen Zeit im Jahre 1933 wurde das sichtbar, als das „Euthanasie-Programm“ erste Formen annahm und mit der Tötung von 80000 bis 100000 geistig und körperlich behinderten Bürgern in Deutschland seinem Höhepunkt zustrebte. Im Rahmen dieses Programms wurden auf Anordnung des Badischen Ministeriums des Inneren, Karlsruhe, von Juli 1940 bis Dezember 1941 insgesamt 345 Pfleglinge von der St. Josefs-Anstalt in andere Heime „verlegt“, was den sicheren Tod bedeutete. Es handelte sich insgesamt um 41 Prozent der Gesamtzahl der Patienten dieses Heims.

Dabei wurde diese Aktion auf besonders heimtückische Weise vorbereitet. Zunächst bekam jede Anstalt harmlos aussehende Meldebögen mit detaillierten Fragen über jeden Patienten. Diese Bögen wurden von ahnungslosen Ärzten gewissenhaft ausgefüllt, doch entschieden danach auf Grund dieser Angaben Nazi-Gutachter über Leben oder Tod des Betroffenen und bereiteten die entsprechenden Listen vor. Danach erhielt jede Anstalt ein geheim eingestuftes Schreiben des Ministeriums vom 28. November 1939 betreffend der „Verlegung von Anstaltsinsassen im Rahmen besonderer planwirtschaftlicher Maßnahmen“. Das Schreiben beginnt mit dem Hinweis: „Die gegenwärtige Lage macht die Verlegung einer größeren Anzahl von in Heil- und Pflegeanstalten und Anstalten ähnlicher Art untergebrachten Kranken notwendig“ und fährt etwas weiter fort: „Die Benachrichtigung der Angehörigen über die Verlegung erfolgt durch die Aufnahmeanstalt“. Auch in der St. Josefs-Anstalt schöpfte man zunächst keinen Verdacht, zumal die Anstaltsleitung aufgefordert wurde, Platz für ein Reservelazarett zu schaffen.

Am 26. Juli 1940 ging der erste Transport von 70 Pfleglingen ab. Die Patienten wurden dabei trotz des Geschreis und der Gegenwehr Einzelner in Autobusse verfrachtet, deren Scheiben undurchsichtig weiß angemalt waren. Die Aufsicht führten SS-Leute in Zivil und Krankenschwestern ohne Abzeichen. In den Wagen wurden die Behinderten anscheinend bei den späteren Transporten durch Betäubungsmittel zur Ruhe gebracht, nachdem bei einer Fahrt durch Rheinfelden Geschrei aus dem Innern der Wagen die Aufmerksamkeit von Straßenpassanten erregt hatte. Der erste Transport ging zunächst in die Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen. Schwestern aus der St. Josefs-Anstalt konnten sich danach überzeugen, dass ihre Pfleglinge dort gut angekommen waren und zunächst auch weiter betreut wurden. Soweit ging das infame Täuschungsmanöver der Nazi!

Einige Zeit nach dem Abtransport aus Herten erhielten die Angehörigen der Pfleglinge Schreiben, in denen der unverhoffte Krankheitstod der Betroffenen mitgeteilt wurde. Wegen angeblicher Seuchengefahr wäre der Leichnam sofort eingeäschert worden, eine Urne mit Inhalt würde den Angehörigen jedoch zur Verfügung gestellt werden.

In der Zwischenzeit hatte jedoch eine breitere Bevölkerungsschicht Kenntnis von dem wahren Ziel des Euthanasie-Programms erlangt und vorsichtiger öffentlicher und kirchlicher Widerstand regte sich. In diesem Zusammenhang ist besonders der mutige und offene Brief des Landesbischofs Wurm der Württembergischen Evangelischen Landeskirche hervor zu heben, den dieser an den Reichsminister des Innern Dr. Frick schrieb. Auch Erzbischof Gröber aus Freiburg protestierte heftig bei der Reichskanzlei und beim Innenministerium in Karlsruhe. Andere Bischöfe beider Konfessionen hielten mit ihrer Meinung ebenfalls nicht zurück. Etwas nachdenklich muss allerdings die Feststellung machen, dass sich zwar reger kirchlicher Widerspruch gegen das Euthanasie-Programm der Nazi zeigte, sich jedoch wenig vergleichbar starker Protest gegen deren tödliche Juden-Politik offenbarte!

Auch den Leuten in Herten war inzwischen klar geworden, was mit den abtransportierten Kindern geschehen war. Bei großer eigener Gefahr versuchten Anstaltsleitung und Schwestern, teilweise unter Lebensgefahr, auf vielfältige Weise den Abtransport zu behindern und Pfleglinge in Sicherheit zu bringen. Es gelang ihnen in 126 Fällen, trotz Bespitzelung, strenger Kontrolle, Briefzensur, Verhaftung einer Schwester, usw. Daneben gelang auch manchen Eltern die Rettung ihrer Kinder. Die Zustände bei den späteren Abtransporten vom Heim waren unbeschreibbar, denn alle Beteiligten waren sich inzwischen bewusst, wohin der Weg führte. Selbst viele Behinderte erfassten die Situation! Der Kampf des Heimpersonals für ein Verbleiben ihrer Pfleglinge verdient bleibende Würdigung!

Sehr ausführlich sind die Vorgänge in einer vorzüglichen Arbeit von Christel Schmidt und Sylvia Philipp beschrieben, die im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, Wettbewerb 1981, „Euthanasie im Nationalsozialismus“ einen 4. Preis erhielt. Die beiden Autorinnen waren damals Schüler der 11. Klasse des Gymnasiums Grenzach-Wyhlen. (Körber-Archiv GW 2003-1179 Almuth Klemenz, „Dreimal Heimat und zurück“). Eine andere wertvolle Informationsquelle ist eine Dokumentation der St. Josefs-Anstalt aus dem Jahre 1997: „...die Zahlen mussten stimmen! Das nationalsozialistische „Euthanasie“-Projekt im Fall des St. Josefhauses Herten“.

Aus der St. Josefs-Anstalt gingen insgesamt fünf Transporte ab. Unter den 31 Pfleglingen des letzten Transports vom 2. Dezember 1940 war auch Eugen Rieser. Als „behinderter Jude“ hatte er in doppelter Hinsicht nicht die geringste Chance zum Überleben. Der Transport ging direkt nach Grafeneck, wo im Schloss eine Vernichtungsmaschinerie aufgebaut war, in der in der Zeit vom Herbst 1939 bis Frühjahr 1941 etwa 10 000 Personen umgebracht wurden.

Die Kammer, in der die Opfer meistens noch gleich am Ankunftstag durch Gas getötet wurden, hatte eine direkte Verbindung zum Krematorium. Die Asche wurde dann in Urnen abgefüllt und den Angehörigen zur Verfügung gestellt. Meldeten sich die Angehörigen nicht, wurde ein Teil der Urnen im dortigen Friedhof vergraben.

Der Name des 24-jährigen Eugen taucht in der Todesliste des 2. Dezember 1940 auf. Falls an die Eltern Rieser tatsächlich eine Benachrichtigung gesandt worden ist, so hätte diese sie nicht in Karlsruhe erreichen können, da sie sich schon im Lager Gurs befanden. Deshalb haben die Eltern offensichtlich nie vom Tod ihres Sohnes erfahren, denn noch in einem Schreiben vom 11. April 1941 aus dem Lager Récébédou an das Badische Ministerium in Karlsruhe bittet Ferdinand Rieser von seiner Pension regelmäßig monatlich 60 RM an die St. Josefs-Anstalt in Herten zu überweisen. Das Schreiben erhielt nie eine Antwort!

Eva Rieser,

Tochter des Ehepaares Ferdinand und Adele Rieser, wurde am 25. September 1920 in Karlsruhe geboren. Sie besuchte die Fichte-Oberrealschule, wo sie als Jüdin in den oberen Klassen nach 1933 besonders von der Deutschlehrerin oft gedemütigt wurde. Ihre Klassenkameradin Gustel Villringer berichtete, dass die Lehrerin darauf bestand, dass die feinfühlige Eva trotz heftigen Widerspruchs beim Lesen des „Götz von Berlichingen“ die Rolle des bösen Weislingen übernehmen musste.

Nach der mittleren Reife ging Eva für einige Zeit nach England, kehrte jedoch auf besonderen Wunsch des Vaters wieder zurück, um ihren Schulabschluss in Deutschland zu machen. Im April 1939 legte sie das Abitur im Philantropin in Frankfurt/Main ab, in der einzigen deutschen Schule, in der jüdischen Schülern das noch erlaubt war. Danach verließ sie Deutschland wieder, um in England eine haus- und landwirtschaftliche Ausbildung zu erlangen. Auf einer Trainingsfarm lernte sie John M. kennen, den sie im August 1939 heiratete. Als englische Staatsbürger glaubten beide genügend gesichert zu sein, um die Eltern Evas in Karlsruhe besuchen. Nach einer Schiffreise trafen sie Ende August 1939 in Marseille ein, um auf dem Landwege weiter zu reisen. Da brach der Zweite Weltkrieg aus, doch gelang es ihnen, von der englischen Botschaft ein Visum für Palästina zu erhalten und dorthin zu reisen. Brieflicher Kontakt war in dieser Zeit nicht möglich und so versuchte die Mutter im Oktober 1939 in einem Brief an Evas Schwiegermutter in England, etwas zu erfahren. In Palästina arbeiteten Eva und John Maurice dort zunächst in Benjamina, doch wurde der Ehemann schon bald zur „Royal Air Force“ eingezogen. Frau Maurice ließ sich als Krankenschwester ausbilden. Als die Gefahr bestand, dass Rommels Armee auch in Palästina eindringen könnte, wurden die Familien von Angehörigen der Britischen Armee evakuiert und Frau M. kam so zur Betreuung des Kindes eines hohen Offiziers nach Kenya. Nach Kriegsende erwarb das Ehepaar eine Farm in Rhodesien und verbrachte dort glückliche Jahre. Tochter Caroll und die Söhne Roni und Teddy wurden geboren. Aus verschiedenen Gründen, auch in Hinblick auf die sich anbahnenden politischen Unruhen, verließ die Familie Rhodesien und ließ sich im Kibbuz Hazorea in Israel nieder. Dieser Kibbuz war 1934 von Mitgliedern des früheren deutschen Jugendbundes „Werksleute“ in einer unwirtlichen Gegend gegründet worden und hatte Jahrzehnte lang große wirtschaftliche Probleme, die jedoch heute überwunden sind. John M. wurde Experte für die Züchtung von gut anzubauenden und leicht transportierbaren Sträuchern und Bäumen für Entwicklungsländer. In den siebziger Jahren besuchte Eva auf ausdrücklichen Wunsch ihres Ehemanns noch einmal Karlsruhe.

John M. verstarb leider im Jahre 2002. Frau Eva M. verbringt im Kibbuz ihren Lebensabend, im glücklichen Rahmen einer zahlreichen Nachkommenschaft mit 10 Enkeln und einem Urenkel. Der Autor ist ihr für freundliche Unterstützung durch Informationen, alten Briefen und Fotos sehr zu Dank verbunden.

(Richard Lesser, Juni 2007)