Rosenberger, Sophie

| Nachname: | Rosenberger |

|---|---|

| Vorname: | Sophie |

| abweichender Vorname: | Sofie |

| geborene: | Schwarzenberger |

| Geburtsdatum: | 19. Oktober 1863 |

| Geburtsort: | Untergimpern (Deutschland) |

| Familienstand: | verwitwet |

| Eltern: | Wolf (um 1832-1905) und Regina (um 1832-1901), geb. Thalheimer, Sch. |

| Familie: | Witwe von Adolf R. (14.3.1856-15.4.1926);

Mutter von Michael (1888-26.4.1917), Emil, Recha und Rosalie Baer, geb. R. |

Biographie

Sophie Rosenberger

Emil und Erna, Herta und Ilse Rosenberger

Albert, Recha (geb. Rosenberger) und Renate Falk

Zum Gedenken an Familie Rosenberger

Das Haus Marienstraße 32 ist rasch nach dem Entstehen der Karlsruher Südstadt durch die Vergrößerung der Stadt seit der Industrialisierung in den 1860er Jahren entstanden. Hier wohnten die „kleinen Leute“; Arbeiter, vor allem Eisenbahner; einfache Handwerker und Gewerbetreibende hatten hier ihre Werkstätten und Läden.

Wer bis 1984 am Haus vorbeiging und in die großen Schaufenster einer Eisenwaren- und Haushaltswarenhandlung im Erdgeschoss blickte, der hatte den Eindruck, dass die Zeit zum Stillstand gekommen war. Der letzte Ladeninhaber Otto App war 1984 84-jährig gestorben und hatte seit dem Erwerb des Geschäfts 1936 während der ganzen Zeit an der Ladeneinrichtung keine nennenswerte Änderung vorgenommen.

Nur wenige Südstädter wissen noch, dass dieses Geschäft einmal 1898 von dem jüdischen Kaufmann Adolf Rosenberger hier eingerichtet worden war. Über das Schicksal seiner Familie wird hier berichtet.

Ein Teil der Ladeneinrichtung, die somit ein Bild eines Eisenwarengeschäftes um 1900 bewahrte, gelangte 2003 in das Stadtmuseum und kann dort besichtigt werden.

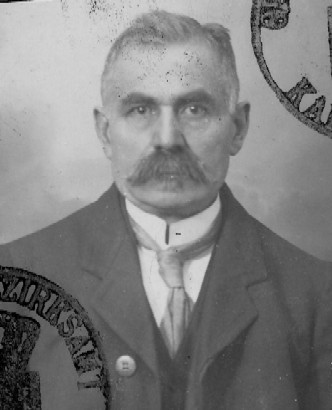

Adolf und Sophie Rosenberger

Adolf Rosenberger wurde am 14. März 1853 in Brezova, Ungarn, als Sohn von Michael Rosenberger und Charlotte Grünberg geboren. Bis 1881 war Rosenberger in seiner Heimat ansässig, danach hielt er sich für eineinhalb Jahre in Budapest, eineinhalb Jahre in Stein am Wangen und ein Jahr in Friedberg in Hessen auf. Seine Frau Sophie wurde am 19. Oktober 1863 in Untergimpern (Baden) als Tochter von Wolf Schwarzenberger und Regina Thalheimer geboren. Seit 1884 wohnte Adolf Rosenberger ständig in Karlsruhe. Adolf Rosenberger und Sophie geborene Schwarzenberger heirateten am 17. Januar 1888 in Karlsruhe.

Bis 1890 besaß Adolf Rosenberger die ungarische Staatsbürgerschaft, danach wurde er gemäß der ungarischen Gesetzgebung nach zehn Jahren wegen Abwesenheit für staatenlos erklärt, ebenso seine Frau und die beiden Kinder, Michael, geboren 1888 und Recha, geboren 1890. 1891 und 1896 kamen die weiteren Kinder Emil und Rosalie zur Welt. 1918 stellte er einen Einbürgerungsantrag an das Großherzogliche Bezirksamt Karlsruhe. Hier gab er als Beruf Kaufmann an und teilte mit, dass er in der Lage sei, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu bestreiten. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden auch Erkundigungen über die Familie eingeholt, in denen es unter anderem heißt, dass Rosenberger ein Eisenwarengeschäft betreibe, ein eigenes Haus besitze und auch Vermögen habe. Sein Einkommen wurde als ausreichend bezeichnet, um seine Familie gut zu ernähren. Am 20. September 1919 schließlich erfolgte die Einbürgerung Adolf Rosenbergers und seiner Ehefrau Sofie in den badischen Staatsverband.

Das Haus und der Laden, von denen hier die Rede ist, befanden sich in der Marienstraße 32. Als Gründungsjahr der Firma Rosenberger erscheint das Jahr 1882. Der erste Eintrag im Karlsruher Adressbuch des Jahres 1889 führte Adolf Rosenberger noch als Ledersortimentierer auf, seine Frau als Inhaberin einer Eisenhandlung in der Schützenstraße 52. Ab 1893 lautete die Adresse des Rosenbergerschen Geschäftes Werderstraße 53. Erst seit 1898 war der Laden in der Marienstraße 32, gleichzeitig wurde Adolf als Hauseigentümer angegeben. In den folgenden Jahren wurden Haus und Laden mehrfach umgebaut, in die Fassaden der Schützen- und Marienstraße fügte man große Schaufenster ein. Zur Marienstraße hin befand sich ein zweites Ladenlokal mit separatem Eingang, das zunächst ein Tabakgeschäft beherbergte. Von 1907 bis 1911 war hier eine Filiale der Singer Nähmaschinen Company untergebracht. Spätestens 1915 wurde auch dieser Teil zum Eisenwarenladen hinzugenommen, der im Laufe der Zeit immer wieder vergrößert worden war, beispielsweise durch die bauliche Integration der früheren Einfahrt. Zu Beginn der 1920er Jahre erwarb Rosenberger auch das Nachbarhaus Marienstraße 30. Sohn Michael war im Ersten Weltkrieg gefallen, Sohn Emil inzwischen in die Firma eingetreten. Die Töchter hatten bis zu ihrer Heirat im Laden mitgeholfen, und nachdem Adolf Rosenberger 1926 gestorben war, führte die Erbengemeinschaft die Firma als Offene Handelsgesellschaft weiter. Seine Witwe Sofie, die trotz ihres Alters noch bis 1936 täglich im Laden stand, galt als „Seele des Geschäfts“. Es war als „Abzahlungsgeschäft“ mit niedrigen Raten bekannt. Zu Beginn der 1930er Jahre machten Inflation und Weltwirtschaftskrise das Leben schwieriger. Auch die Firma Rosenberger geriet in Zahlungsschwierigkeiten. Ein Vergleichsverfahren 1931 ermöglichte den Fortbestand des Ladens, doch von dem wirtschaftlichen Aufschwung wenige Jahre später konnte man nicht mehr profitieren. Die Boykottaufrufe der Nationalsozialisten hinterließen sicherlich auch bei diesen jüdischen Ladeninhabern ihre Spuren. 1936 wurde die Handelsgesellschaft schließlich aufgelöst und als erloschen erklärt, Rosenbergers boten den Laden zum Verkauf an. Otto App, Kaufmann und Hilfspolizist, erwarb ihn zum Kaufpreis von 10.000 Reichsmark, die Geschäfts- und Wohnräume unmittelbar darüber mietete er von der Erbengemeinschaft Rosenberger. Die Geschäftsübernahme wurde auf Handzetteln mit dem Hinweis „rein arisches Unternehmen“ angekündigt.

Inzwischen waren laut dem 1933 erlassenen „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen“ auch die Staatsbürgerschaften der Rosenbergers überprüft worden. Adolf blieb die Rücknahme der Einbürgerung erspart, er war schon am 15. April 1926 verstorben. Sofies Einbürgerung wurde zunächst nicht widerrufen, da sie in Baden geboren war und somit nicht als „Ostjüdin“ galt – im Gegensatz zu ihren Töchtern Rosa und Recha, denen auf Grund ihres ungarischstämmigen Vaters die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde.

Am 22. Oktober 1940 wurde die 77-jährige Sophie Rosenberger zusammen mit über 6.500 badischen und Pfälzer Juden, darunter ihre Tochter Rosa und deren Ehemann Karl Baer sowie die Tochter Recha mit Ehemann Albert Falk und Tochter Renate nach dem Lager Gurs in Südfrankreich deportiert, wo sie im Februar 1943 starb.

Michael Rosenberger

Adolf und Sophie Rosenbergers ältester Sohn Michael wurde am 14. November 1888 in Karlsruhe geboren. Nachdem seinem Vater die ungarische Staatsbürgerschaft aberkannt worden war, galt auch er als staatenlos. Das Karlsruher Adressbuch des Jahres 1914 führt Michael als Kaufmann in der Firma Gebrüder Rosenberger, Spezialartikel der Eisenwarenbranche in der Marienstraße 32 auf. Michael Rosenberger ist am 26. April 1917 im Ersten Weltkrieg als Angehöriger des österreichisch-ungarischen Infanterieregiments 118 gefallen.

Albert, Recha, Renate und Bertha Falk

Recha Rosenberger wurde am 4. Januar 1890 in Karlsruhe geboren, wo sie die Töchterschule besuchte. 1919 ersuchte sie um Einbürgerung. Aus den Unterlagen geht hervor, dass sie ledig war, bei ihren Eltern im Eisenwarenladen mithalf und über kein eigenes Vermögen verfügte. Im Falle einer Heirat sollte sie jedoch „ein ansehnliches Vermögen“ mitbekommen. Am 20. September 1919 wurde Recha Rosenberger „in den badischen Staatsverband eingebürgert“. Im gleichen Jahr heiratete sie den Kaufmann Albert Falk.

Albert Falk wurde am 13. April 1884 in Lehrensteinfeld bei Heilbronn geboren. Nach eigenen Angaben waren seine Vorfahren seit über 200 Jahren in Lehrensteinfeld ansässig, weshalb er die württembergische Staatsbürgerschaft besaß. Von 1905 bis 1907 hatte er bei der 3. Kompanie, Feldartillerie Regiment Nr. 13 in Ulm gedient und war von 1914 bis 1918 Soldat im Krieg. In dieser Zeit wurde er zum Obergefreiten befördert und erhielt das Eiserne Kreuz II. Klasse und die Württembergische Verdienstmedaille. Von 1909 bis 1914 war Albert Falk als Geschäftsreisender in der Schweiz unterwegs. Seit seiner Heirat 1919 war er in Karlsruhe ansässig. Hier war Falk Mitglied im Verein Malbisch Arunim, der 1809 zum Zwecke der Abhaltung von Trauergottesdiensten gegründet worden war.

1933 wurde Rechas Staatsbürgerschaft, wie die zahlreicher anderer, die während der Weimarer Republik eingebürgert worden waren, nach dem nationalsozialistischen „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen“ einer Nachprüfung unterzogen. Die zuständige Polizeidienststelle teilte hier mit, dass Recha 1919 den Kaufmann Albert Falk geheiratet habe, der Mitinhaber der Eisenwarenhandlung Adolf Rosenberger sei. Da er – nach eigenen Angaben - von dem Einkommen an der Beteiligung am Eisenwarenladen nicht leben könne und von seinem Bruder unterstützt werden müsse, sah das Finanzamt die Belassung der Einbürgerung der Recha als nicht erwünscht an. Das Polizeipräsidium führte dagegen die württembergische Staatsbürgerschaft des Mannes sowie seine Teilnahme am Ersten Weltkrieg an. Trotzdem wurde Recha Falk, die in ihrem bisherigen Leben nie außerhalb Deutschland war, als „Ostjüdin“ eingestuft, die Staatsbürgerschaft wurde ihr aberkannt.

Im Zuge des Novemberpogroms 1938 wurde Albert Falk verhaftet und zusammen mit über 400 männlichen Karlsruher Juden zwischen 16 und 60 Jahren nach Dachau gebracht. Dort war er bis zum 15. Dezember 1938 als „Schutzhaftjude“ interniert und wurde wahrscheinlich auf Grund eines Erlasses von Hermann Göring vom 28. November vorzeitig entlassen, in dem es hieß, alle „Frontkämpfer“ seien aus der „Schutzhaft“ zu entlassen.

Im Januar 1939 musste Albert Falk zwangsweise seinen Besitz in der Nowackanlage 11 verkaufen, nachdem er wenige Tage zuvor eine Sicherungshypothek von 3.000 RM darauf aufgenommen hatte, um die so genannte „Sühneabgabe“ leisten zu können. Es handelte sich hierbei um ein 14 a 63 qm großes Grundstück auf der Hofseite mit Hausgarten, fünfstöckigem Wohnhaus und Flügelbau, einem anderthalbstöckigen Stallgebäude und einer Remise, das seit November 1920 im Besitz von Albert und Recha Falk war.

Im März 1939 stellte Albert Falk einen Antrag auf einen Reisepass, den er mit dem Ziel einer Auswanderung nach Amerika begründete. Laut Bescheinigung der Beratungsstelle für Auswanderer wollte er die Wartezeit in Frankreich verbringen. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Am 22. Oktober 1940 wird Albert Falk zusammen mit seiner Frau Recha und der Tochter Renate nach Gurs deportiert. Nach einer Odyssee durch verschiedene südfranzösische Lager wurden Albert, Recha und Renate Falk am 7. September 1942 vom Sammellager Drancy nach Auschwitz gebracht und dort ermordet.

Renate Falk, Tochter von Recha und Albert, war am 2. Dezember 1925 in Karlsruhe geboren worden. Obwohl für Renate im Dezember 1938 ein Reisepass beantragt worden war und der Israelitische Wohlfahrtsbund eine voraussichtliche Verschickung mit einem der nächsten Kindertransporte nach Holland oder England angekündigt hatte, gelang es dem Mädchen nicht mehr auszureisen. Sie wurde zusammen mit ihren Eltern am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert und am 7. September 1942 nach Auschwitz gebracht, wo sie ermordet wurde.

Ihre Schwester Bertha (genannt Bertl), geboren am 18. August 1920 in Karlsruhe, überlebte als einzige den Holocaust. Sie besuchte die Realschule in Karlsruhe und ging 1936 nach England (über die näheren Umstände ist leider nichts bekannt), wo sie zunächst als Dienstmädchen, später als Verkäuferin tätig war. Nach dem Krieg stand sie noch einmal in brieflichem Kontakt mit einer früheren Nachbarin, dann verliert sich ihre Spur.

Emil, Erna, Ilse und Herta Rosenberger

Emil Rosenberger, der jüngere Sohn von Adolf und Sofie, wurde am 9. Juni 1891 in Karlsruhe geboren. Er besuchte die Kant-Oberrealschule (heute Kant-Gymnasium), die aus der Höheren Bürgerschule der 1860er Jahre hervorgegangen war. Emil war ein eher schlechter Schüler, die 5. Klasse musste er wiederholen, und 1905 ging er nach der 8. Klasse von der Schule ab. Ab 1914 wird Emil Rosenberger im Karlsruher Adressbuch als Kaufmann in der Firma Gebrüder Rosenberger (Spezialartikel der Eisenwarenbranche) geführt. Während des Ersten Weltkrieges diente Emil im österreichisch-ungarischen 5. Garderegiment zu Fuß. 1921 heiratete er Erna Frankenstein aus Northeim (geboren am 29. März 1894). Sie hatte die Höhere Töchterschule besucht und war zur Zeit ihrer Eheschließung als Haustochter beschäftigt. 1923 und 1924 wurden die beiden Töchter Ilse und Herta in Karlsruhe geboren.

Louis Maier, der Autor von „In Lieu of Flowers“ (dt.: „Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit“, 2000), ein früherer Schulfreund, charakterisiert Herta im Rückblick folgendermaßen: „Herta was tall and slender, I think she bent forward a bit because we were much shorter. She was blond and blue eyed and had dimpled cheeks. She was sweet and had a wonderful laugh. She was a good student.“

Für beide Töchter liegt ein Antrag aus dem Jahr 1938 vor, auf den ein Reisepass mit Gültigkeitsdauer für ein Jahr bewilligt wurde. Am 2. Dezember 1938 teilte der israelitische Wohlfahrtsbund mit, dass Herta und Ilse voraussichtlich mit einem der nächsten Kindertransporte nach Holland oder England reisen könnten. Warum diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen wurde – oder nicht genommen werden konnte – ist nicht bekannt. Um 1940 zog Emil Rosenberger mit seiner Familie nach Stuttgart. Dort war er Mitarbeiter der Jüdischen Mittelstelle. Ilse arbeitete zu dieser Zeit in einem Haushalt in Berlin, wo sie sich anscheinend nicht sehr wohl fühlte, so dass sie zu ihrer Familie zurückkehrte.

Am 26. April 1942 wurde die gesamte Familie von Stuttgart nach Izbica in Polen deportiert. Danach verliert sich ihre Spur, ob und wohin sie weiter deportiert wurden ist unbekannt. Die genauen Todesumstände von Erna, Herta, Ilse und Emil Rosenberger bleiben unbekannt.

Rosalie Baer, geb. Rosenberger

Die jüngste Tochter der Rosenbergers, Rosalie, genannt Rosa, wurde am 22.4.1896 in Karlsruhe geboren. 1918 stellte sie, da volljährig, einen eigenen Antrag auf Einbürgerung. In diesem Zusammenhang teilte der zuständige Polizist mit: „Rosa Rosenberger ist noch ledig und ist ihrer Mutter in der Haushaltung behilflich. Sonst hat sie keinen Beruf, keine Bezahlung und auch noch kein Vermögen, weil sie bei den Eltern beschäftigt ist und diese noch leben. Sobald sie heiratet, bekommt sie ein ansehnliches Vermögen mit. Über ihren Leumund ist nichts Nachteiliges bekannt geworden.“ Am 19. Mai 1919 wurde Rosa für eingebürgert erklärt. Dies wurde am 1. Februar 1934 vom Polizeipräsidium Karlsruhe widerrufen mit der Begründung, Rosa sei „Ostjüdin“, da ihr Vater aus Ungarn stammte. Danach wurde verfügt, dass ihr als Staatenlose ein Fremdenpass auszustellen sei, ebenso eine Aufenthaltserlaubnis für nicht länger als ein Jahr. Rosas Staatsangehörigkeitsnachweis wurde ebenso wie ihr Pass eingezogen, ihr, die seit ihrer Geburt in diesem Land und in Karlsruhe gelebt hatte.

Am 3. September 1936 heiratete Rosa den Karlsruher Tabakhändler Karl Baer (geboren am 29. Mai 1891 in Weingarten/Baden). Beide wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert und am 12. August 1942 von Drancy nach Auschwitz gebracht, wo sie ermordet wurden.

(Konstanze Ertel, Februar 2005)