Palm, Luise

| Nachname: | Palm |

|---|---|

| Vorname: | Luise |

| geborene: | Kohn |

| Geburtsdatum: | 1. September 1897 |

| Geburtsort: | Königshofen (Deutschland) |

| Familienstand: | verheiratet |

| Eltern: | Max und Emilie, geb. Blum, Kohn |

| Familie: | Ehefrau von Max P.; Mutter von Ruth |

14.8.1942 von Drancy nach Auschwitz (Polen)

Biographie

Max und Luise Palm

Als Max Palm sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entschließt, in seinem Heimatdorf Grötzingen zu leben und als Geschäftsmann selbständig zu werden, kann er auf eine beeindruckend lange Familientradition in diesem Ort zurückblicken. Seit Generationen schon wohnten die Palms in Grötzingen und scheinen sich hier wohlgefühlt zu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit angesichts der großen Fluktuation der jüdischen Bevölkerung, die in ihrer Mehrheit immer wieder den Wohnort wechselte - ob gezwungen, bedroht oder bei dem Versuch, irgendwo anders ein besseres und freieres Leben aufzubauen.

Seit wann die Palms in Grötzingen ansässig waren, lässt sich nicht mehr feststellen; die früheste Spur ist die Spenderliste der Gemeindemitglieder für den Bau der ersten Synagoge im Jahr 1798, auf der sich der Name des Metzgers Josef Palm findet. Bei der zweiten großen Renovierung der Synagoge im Jahr 1874 ist einer von Josefs Söhnen, Wolf Palm (1822 - 1906), Vorsteher der Gemeinde und steht mit dem großzügigsten Betrag an erster Stelle der Spender für die Baukosten; er muss also in guten finanziellen Verhältnissen gelebt haben. Aber auch Liebmann Palm, der jüngste Sohn Josefs, ist unter den Spendern. Als schließlich 1899 zur Hundertjahrfeier der Synagoge ein großer Umbau samt Renovierung ansteht, begegnen wir auf der Spenderliste wiederum zahlreichen Familienmitgliedern der Palms: Wolf Palm mit seinen Söhnen Isaak (1850 - 1929) und Raphael (1847 - 1898) und Liebmann Palm mit seinem Sohn Josef. Der Kaufmann Liebmann Palm (1824 - 1908) und seine Ehefrau Sophie geb. Auerbach (1819 - 1896) sind Max Palms Großeltern. Beider Gräber befinden sich noch heute auf dem für Grötzingen zuständigen Jüdischen Verbandsfriedhof bei Obergrombach.

Max Palms Eltern Josef (1854 - 1923), von Beruf Metzger und Viehhändler, und Helene geb. Schlesinger (1852 - 1933) sind dagegen auf dem 1905/06 angelegten Jüdischen Friedhof Grötzingens begraben, wo sich ihre Grabsteine ebenfalls erhalten haben. Das Ehepaar wohnte in der Schulstraße 2 (jetzt Schustergasse 3). Zur Straße hin lag der Metzgerladen, in dem auch die nichtjüdische Bevölkerung einkaufte, und in einem kleinen Schlachthaus auf dem Hof waren die Vorrichtungen zum koscheren Schlachten, die sich dort noch heute befinden.

Max Palm kam am 12. Februar 1889 zur Welt. Er wuchs als fünftes von sechs Kindern mit einer großen Geschwisterschar auf. Rudolf, der Älteste, wurde 1882 geboren und starb schon 1904 mit 22 Jahren. Sein Grabstein ist auf dem Obergrombacher Friedhof zu finden. Ludwig, geboren 1884, übernahm später das Elternhaus mit der Metzgerei, die Schwestern Thekla und Rosa (geboren 1885 und 1886) und die jüngste, Jenny, geboren 1892, heirateten in entsprechendem Alter nach außerhalb. Von Theklas Familie überlebte nur der jüngere Sohn den Holocaust; Rosa und ihre Familie emigrierten in die USA. Jenny und ihr Mann wurden Opfer der Deportation in das Lager Gurs.

Von Vater Josef wissen wir nicht viel mehr als seinen Beruf. Die Mutter Helene wird als kleine, lebhafte Frau geschildert, warmherzig und liebevoll, die nicht nur ihre eigene Kinderschar umsorgte und dirigierte, sondern freundschaftliche Kontakte auch zu Nachbarn pflegte und sich um deren Kinder kümmerte.

Max besuchte die Grötzinger Volksschule und wechselte dann auf die Realschule in der Schulstraße (heute Kant-Gymnasium) in Karlsruhe. Doch Französisch und Mathematik scheinen

ihm Schwierigkeiten gemacht zu haben, so dass er die Quinta wiederholen musste.

Dabei verbesserte er zwar seine Leistungen, verließ 1902 aber trotzdem die höhere

Schule ohne Abschluss. Er machte vermutlich eine kaufmännische Lehre, um anschließend in irgendeinem Bekleidungsgeschäft zu arbeiten. Aus dieser Zeit stammt wohl auch ein Foto (aufgenommen von einem Karlsruher Atelier in der Erbprinzenstraße), das ihn als gutaussehenden, sorgfältig und elegant gekleideten jungen Mann zeigt. Im 1. Weltkrieg wurden beide Brüder Soldaten; Ludwig kehrte mit einer schweren Handverletzung heim, Max brachte es zum Feldwebel.

Ganz erstaunlich war Max Palms Mut, schon am 4. September 1919 in der so schwierigen Nachkriegszeit ein eigenes Geschäft zu eröffnen, allerdings mit Unterstützung der Familie: er begann ohne Laden und verkaufte im elterlichen Haus in der Schulstraße eine Treppe hoch in einem Zimmer. Mutig war sein Entschluss vor allem deshalb, weil es in Grötzingen bereits ein seit langem etabliertes und über die Dorfgrenzen hinaus bekanntes jüdisches Tuch- und Manufakturwarengeschäft gab: Sinauer und Veith in der Bismarckstraße 1 (jetzt Rathausnebengebäude). Von Anfang an setzte er - ganz modern! - auf effiziente Werbung; seine Anzeigen erschienen oft und regelmäßig in der in Grötzingen erscheinenden Zeitung „Pfinztäler Bote“, und er leistete sich auffallend große Formate mit dekorativer Umrahmung. Schon im Oktober 1921 konnte er eine „Geschäftsverlegung und Vergrößerung“ anzeigen, denn im Laufe dieses Jahres war er, vermutlich mit finanzieller Hilfe seiner Familie, Eigentümer des stattlichen Hauses Mittelstraße 34 geworden (heute Schultheiß-Kiefer-Straße 25/27, Ecke Laubplatz). Das Haus wurde - wie noch heute eine Bauinschrift zeigt - im Jahr 1812 von Isidor Veith erbaut, dem späteren hochangesehenen Vorsteher der Jüdischen Gemeinde. Zwischenzeitlich befand es sich in nichtjüdischem Besitz. Über dem großen Laden mit vier Schaufenstern befand sich die schöne und geräumige Wohnung; ein damals zum Grundstück gehörendes anschließendes weiteres Wohnhaus mit Küferwerkstatt war vermietet.

Schon von seinen Schulzeiten her hatte der „Palme Max“ viele Freunde im Dorf, und mit seiner offenen, freundlichen Art war er allgemein beliebt. „Ein guter Mann“ oder „ein feiner Mann“, sind immer wieder spontane Aussagen über ihn von Grötzinger Zeitzeugen. Stets wird auch hervorgehoben, dass er immer bereit war, die Bezahlung seiner Waren zu stunden, auch in kleinen Beträgen und ohne Aufpreis. Die einstimmige Erinnerung ist: er wollte den Kunden gefällig sein - nein, ausnutzen wollte er niemanden!

Eine große Rolle im Leben des Dorfes spielten damals so genannte Tischgesellschaften, das waren ausschließlich Männern vorbehaltene Vereine mit betont bürgerlichem Anstrich, deren Mitglieder sich in ihren Stammgasthäusern zum fröhlichen Beisammensein trafen, zum Biertrinken und Skatspielen. Es wurden aber auch Tanzabende mit Damen und sonntägliche Ausflüge mit den Familien organisiert. Max Palm war schon mit 19 Jahren Mitglied in der Tischgesellschaft „Arminia“ und wurde später ihr Vorsitzender, ein Zeichen dafür, wie sehr er anerkannt und in das dörfliche Leben integriert war. „Seinem lieben Max Palm“ widmete 1908 sein Vereinsbruder Gustav K. ein „Arminialied“, in dem es über Grötzingen beziehungsreich heißt:

„Der Frohsinn wohnt in deinem Reich, der machet alle Menschen gleich, und einen treuen Hüter, ja,

hat Frohsinn in Arminia!“

Erstaunlich spät folgte dem geschäftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg die Familiengründung: am 16. August 1929 schlossen Max Palm und Luise Kohn die Ehe in Sinsheim/Elsenz, Luises Heimatort.

Luises Eltern stammten beide aus Familien, die in der Textilbranche tätig waren. Ihr Vater, Max Kohn (geboren 1865), kam aus Königshofen im Grabfeld (heute Bad Königshofen in der Nähe von Würzburg). Er arbeitete zunächst im väterlichen Textilgeschäft am dortigen Marktplatz und heiratete Emilie Blum (geboren 1871) aus Sinsheim/Elsenz. In Königshofen kam am 1. September 1897 Luise zur Welt, in den nächsten Jahren wurden die Geschwister Richard und Else geboren und im Jahr 1904 die jüngste Schwester Erna. Luises Großvater mütterlicherseits, Karl Blum, hatte im Jahr 1866 in Sinsheim ein Textilwarengeschäft gegründet und übergab es 1906 seinem Schwiegersohn Max Kohn, er selbst starb 1908 in Heidelberg. Sinsheim hatte zu dieser Zeit eine große aufstrebende jüdische Gemeinde. Zahlreiche Geschäfte, Betriebe, kleinere Fabriken waren in jüdischem Besitz, und so mancher jüdische Geschäftsmann hatte sich eine repräsentative Villa im Stadtgebiet bauen lassen. So war es für die jungen Eltern Kohn mit ihren vier Kindern eine spürbare Verbesserung ihrer Lebensumstände, als sie das kleine Königshofen für immer verließen und nach Sinsheim zogen. Sie bewohnten das schöne großelterliche Haus mit dem Textilladen in der Hauptstraße. Für die Kinder gab es gute Schulen am Ort.

Luises Großvater und Vater waren angesehene und wohlhabende Bürger Sinsheims, und beide engagierten sich für das öffentliche Wohl der Stadt. Großvater Blum hatte folgende Ämter und Ehrenämter innegehabt: Vorstandsmitglied der Gesellschaft „Eintracht“ und des Gesangvereins „Liederkranz“, Ehrenmitglied und Verwaltungsratsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr, Gründungsmitglied des „Carle-¬Vereins“, Mitglied des Gewerbe- und Industrievereins. Luises Vater Max Kohn war Gründungs- und Aufsichtsratsmitglied der „Gemeinnützigen Baugenossenschaft Sinsheim“, die nach dem Ersten Weltkrieg den Bau der so genannten Gartenstadt in Sinsheim ermöglichte.

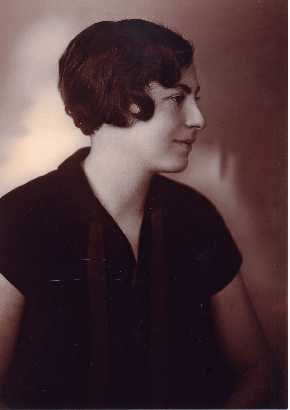

Das Familienleben der Kohns war warm, liebevoll und fröhlich, der Zusammenhalt war eng und vertraut, und aus diesem behüteten Zuhause zog Luise nach der Hochzeit mit Max Palm nach Grötzingen. Sie war eine hübsche, elegante und kultivierte junge Frau, die sich für Musik interessierte und besonders Tschaikowskij liebte. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der gern und viel unterwegs und unter den Leuten war, galt sie jedoch als zurückhaltend, und man sah sie nicht oft im Dorf. Eher zurückgezogen lebte sie im Hause, übernahm aber die Geschäfte im Laden, wann immer notwendig. Vielleicht ist sie in Grötzingen nie ganz heimisch geworden - die Zeitläufte haben es ihr auch nicht leicht gemacht.

Abgesehen von den häufigen Kontakten mit den Verwandten in der Schulstraße - Max' Mutter Helene, seinem Bruder Ludwig, dessen Frau Lina und dem 1918 geborenen Sohn Herbert - hatten die Eheleute kaum Umgang mit den anderen jüdischen Familien im Dorf. Eine Ausnahme bildeten die wenig geschätzten und eher förmlichen Sabbathbesuche der entfernt verwandten Auguste Palm, die in der Friedrichstraße ein Schuhgeschäft betrieb. An gewöhnlichen Sabbathtagen hatten die jüdischen Geschäfte in Grötzingen geöffnet, an hohen jüdischen Festtagen blieben sie jedoch weitgehend geschlossen, was gelegentlich im „Pfinztäler Boten“ vorher angekündigt wurde. Denn so weit auch die Integrationswilligkeit der Grötzinger jüdischen Mitbürger reichte - sie waren fromme Juden und hielten sich zu der orthodoxen Gemeinde der Grötzinger Synagoge. So auch Max und Luise Palm; sie nahmen regelmäßig an den Gottesdiensten teil und gestalteten zu Hause den Sabbath und die jüdischen Feste feierlich und nach den Regeln ihrer Religion.

Am 12. Oktober 1930 wurde das Töchterchen geboren, zärtlich geliebt und behütet von beiden Eltern. Die kleine Ruth war in jenen Jahren das einzige jüdische Kind im Dorf und sollte als Einzelkind nicht isoliert aufwachsen. Sie besuchte den von einer evangelischen Schwester geleiteten Kindergarten und später die Grötzinger Volksschule und fühlte sich wohl dort, obwohl man ja schon mitten in der NS-Zeit war. Sie war mit vielen Kindern befreundet und durfte diese auch zum Spielen ins Haus bringen. Und die Freundinnen kamen gern, denn in Ruths Zimmer gab es Spielsachen, von denen sie nur träumen konnten. Überhaupt fiel der Lebensstil der Familie im Dorf auf: sie beschäftigten ein Dienstmädchen, sie waren immer sehr gut gekleidet, und sie besaßen, wie man sich zuraunte, ein weißes Schlafzimmer - ein Zeichen von extravagantem Luxus für die Dorfbevölkerung!

Außer dem vertrauten Grötzinger Umfeld hatte die kleine Ruth eine zweite Heimat: das Haus der Großeltern Kohn, in dem auch Luises unverheiratete und kränkliche Schwester Erna lebte. Luise fuhr oft mit ihrem Kind dorthin, und sie verbrachten alle Ferien dort. Ruth erinnert sich daran, wie nach der etwa zweistündigen Bahnfahrt der Großvater immer am Bahnhof auf sie wartete, immer auch mit einem Helfer, der sich um das Gepäck kümmerte, oder wie morgens alle am gepflegt gedeckten Frühstückstisch saßen und der Bäcker mit einem riesigen Korb erschien, worin unter einem gestärkten weißen Tuch die schönsten Gebäckstücke lagen, aus denen jeder sich auswählte. Aber auch zu der übrigen großen Verwandtschaft, vor allem zu den Geschwistern Max und Luise Palms und deren Familien, bestand eine enge Beziehung, und man besuchte sich so oft wie möglich.

Ruth erlebte ihre kleine Welt damals als heil und schön, denn ihren Eltern und Verwandten gelang es, alles Beängstigende der politischen Lage von ihr fernzuhalten, und das Zusammenleben mit den anderen Kindern in Kindergarten und Schule war zunächst normal und unbeschwert für sie. So sagt sie heute über diese frühen Jahre ihrer Kindheit: „I could not have had a better childhood despite conditions.“ (Ich hätte keine schönere Kindheit haben können trotz der Situation.)

Für die Eltern Palm jedoch waren die Zeiten schon längst nicht mehr rosig, denn die Probleme, die von außen auf sie eindrangen, begannen schon bald nach der Geburt der Tochter. Nach den anfänglichen guten Geschäftserfolgen brachte die Weltwirtschaftskrise 1930 - 1933 auch Max Palm in wirtschaftliche Schwierigkeiten, und mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam er als jüdischer Geschäftsmann immer mehr in eine verzweifelte Situation. Am 1. April 1933, dem Tag des Judenboykotts, stand ein Grötzinger SA-Mann in Uniform und mit Karabiner vor der Ladentür des Palmschen Geschäfts Wache, um die Bevölkerung vom Kauf „beim Juden“ abzuhalten. Ungläubig und kopfschüttelnd soll drinnen im Laden Max Palm auf sein Anschreibbuch getippt haben mit den Worten: „Grad der, wo da drauße steht, steht auch da hinn!“ (Also: ausgerechnet der SA-Mann, der da draußen steht, steht auch in meinem Schuldbuch drin!) 1934 waren die Umsätze so weit zurückgegangen, dass Konkurs angemeldet werden musste. In den Akten heißt es dazu: „Mit Hilfe von Verwandten wurde der Grundbesitz ersteigert, und mit ihrer Hilfe konnte Palm das Geschäft wieder einigermaßen in Gang bringen, wenn auch in stark verringertem Ausmaß.“ Der Grundbesitz war seitdem auf den Namen der Tochter Ruth eingetragen.

Trotz der Anfeindungen durch die Nationalsozialisten kauften Grötzinger weiterhin in den jüdischen Geschäften ein. Max Palm behielt es auch bei, regelmäßig Werbeanzeigen im damals als Tageszeitung erscheinenden „Pfinztäler Boten“ zu bringen, und er hatte das Glück, in dem Verleger der Zeitung, Max Hafner, einen Freund und Gesinnungsgenossen zu haben, der sich selbst immer wieder gegen die neuen Machthaber wehren und 1936 seine Zeitung letztlich doch unter Zwang aufgeben musste. Abends, im Schutz der Dunkelheit, stieg Max Palm oftmals die ganz in der Nähe gelegene steile Treppe zum Wohn- und Verlagsgebäude der Hafners hinauf, um mit Max Hafner die Lage zu besprechen.

Und die Lage wurde von Jahr zu Jahr bedrohlicher für Max und Luise Palm, ihr Leben wurde einsamer, eingeschränkter und immer schwieriger. 1935 schon gaben Luises Eltern in Sinsheim ihr Textiliengeschäft auf. 1937 teilte Luises einziger Bruder Richard den Eltern telefonisch von Holland aus mit, dass er und seine Frau nicht mehr nach Deutschland zurückkehren und in die USA emigrieren würden. Wenig später folgte Luises Schwester Else mit Mann und Kind. Noch wollte Max Palm nicht aufgeben, noch nährte er die Hoffnung, der böse Spuk mit der zunehmenden Rechtlosigkeit und Demütigung der Juden könnte vorbeigehen, noch hing er zu sehr an seiner Heimat und all dem, was er sich aufgebaut hatte, und scheute die Ungewissheit und Not der Emigration. Vorsorglich beantragte er dennoch die Ausreise der Familie in die USA, aber es war zu spät: die zugewiesenen Antragsnummern lagen bei über 35000 - eine hoffnungslose Zahl.

Das Novemberpogrom begann in Grötzingen erst gegen Mittag des 10. November 1938. In vier Personenwagen fuhren unbekannte Männer in Zivil vor, mit Beilen bewaffnet, und zerstörten die Synagoge und die jüdischen Geschäfte. Bei Max Palm zertrümmerten sie die vier großen Schaufensterscheiben und die Inneneinrichtung des Ladens, warfen die Ware auf die Straße und zerrten die Stoffbahnen der Meterware von den Ballen herunter durch die offenstehende Ladentür und die zersplitterten Fenster ebenfalls nach draußen. Am selben Tag, mitten hinein in diese Situation von Chaos und Verwüstung, fuhren SA-Männer in einem Lastwagen vor und verhafteten Max Palm. Laut protestierend wurde er aus seinem Hauseingang gezerrt, von einem der Männer im Genick gepackt und auf den Lastwagen zu anderen Verhafteten gestoßen. Auf der „Schwanenwiese“ beim Gasthof „Zum Schwanen“ an der heutigen Augustenburgstraße war die Sammelstelle für alle verhafteten männlichen Juden aus dem Umkreis. Dort wurden sie umgeladen, für eine Nacht in das Durlacher Gefängnis und am 11. November in das KZ Dachau eingeliefert.

Zurück blieben Luise und ihre Tochter in Angst und Verlassenheit. Als der Ehemann und Vater am 2. Dezember zurückkehrte, war aus dem lebensfrohen Mann ein stiller und bedrückter Mensch geworden. Zum eigenen Erleben der Schrecken im Konzentrationslager kam die furchtbare Nachricht vom Tod des Neffen Kurt, des älteren Sohnes seiner Schwester Thekla, während der Haft in Dachau.

Die Demütigungen und Repressalien häuften sich in den nächsten Wochen und Monaten massiv. „Ohne jede besondere Aufforderung“ mussten die Eheleute Palm, wie alle Juden, ein Viertel ihres Vermögens an das Finanzamt zahlen. Aber damit nicht genug! Die Tochter erinnert sich noch an die Zwangsablieferung des Familiensilbers und des Schmucks der Mutter. Einen herben Einschnitt bedeutete der Besuch des Schulleiters, Oberlehrer Karl Fuchs, der seit der gemeinsamen Schulzeit mit Max Palm befreundet war und den Mut und Anstand besaß, die Eltern persönlich aufzusuchen und ihnen - selbst zutiefst traurig darüber - mitzuteilen, dass Ruth die Grötzinger Schule nicht mehr besuchen durfte. Für die Achtjährige blieb nur die Jüdische Schule in Karlsruhe, die sie, ganz auf sich gestellt, mit dem Fußmarsch nach Durlach und der Straßenbahnfahrt bis zum Kronenplatz erreichte. Ruth fühlte sich auch dort wohl und fand neue Freunde, obgleich die Schule zu dieser Zeit durch äußerste räumliche Enge und die fortlaufende Emigration von Lehrern und Schülern keinen normalen Unterricht mehr bieten konnte. Quälend aber wurden für sie die Wege durch das Dorf. Vor kurzem noch hatte sie hier so selbstverständlich und fröhlich gelebt und mit vielen Kindern des Viertels gespielt, war in Häusern der Nachbarschaft aus und ein gegangen - nun wurde sie plötzlich von manchen früheren Spielkameraden als „Drecksjud“ beschimpft.

Aber auch in ihrem eigenen Haus blieb die Familie nicht verschont vor Anfeindungen. Die Mieter des zum Palmschen Grundstück gehörenden zweiten Hauses benutzten einen gemeinsamen Hauseingang, und es war nicht zu vermeiden, dass man täglich aufeinander traf. Jede Begegnung aber mit dem dort seit vielen Jahren wohnenden Weinhändler und seiner Familie wurde zur Tortur, denn diese „arischen“ Nachbarn ließen keine Gelegenheit aus, ihre jüdischen Vermieter in übler Weise zu beschimpfen und als Krönung das „Horst-Wessel-Lied“ abzusingen.

Unter vermehrtem Druck der amtlichen Stellen lief in diesen Monaten die so genannte „Arisierung jüdischen Immobilienbesitzes“, später „Grundstücksentjudung“ genannt. Max Palms Mieter bemühte sich darum, unter den damals günstigen Bedingungen den Hausbesitz der Palms billig zu erwerben. Wahrscheinlich wegen dieses Ansinnens kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Männern, die damit endete, dass der als cholerisch bekannte Weinhändler Max Palm auf der Treppe einen Tritt versetzte, so dass dieser stürzte und sich ein Bein brach. Während seiner dadurch verursachten Bettlägerigkeit erhielt Max Palm eine Aufforderung, sich wegen des Grundstücksverkaufes im Landratsamt einzufinden. Ein Schreiben des Landrats an das Finanzministerium vom 30. Juni 1939 berichtet, dass die Ehefrau Luise Palm erschien, die Situation im Detail schilderte und um Aufschub bat, bis ihr Ehemann selbst verhandeln könne, wobei sie deutlich machte, dass es nicht zumutbar sei, ausgerechnet an den gewalttätigen Mieter zu verkaufen. Sei es dass Luise Palm ihre Sache besonders geschickt und eindrucksvoll vertreten hat, oder dass in dem Amtszimmer ein menschlich fühlender Beamter saß, jedenfalls wurden die Verkaufsverhandlungen vorläufig eingestellt, und die Familie konnte in ihrem Haus wohnen bleiben. Im Erdgeschoss hinter dem Laden war inzwischen die Grötzinger jüdische Familie Traub untergebracht worden.

Seit der Zerstörung der Synagoge hatten die Grötzinger Juden kein religiöses Zentrum mehr. Die vielen Freundschaften Max Palms im Dorf waren seit 1933 spürbar reduziert und hörten schließlich bis auf wenige heimliche Kontakte ganz auf. Die Familie schloss sich notgedrungen immer mehr von der Außenwelt ab - beraubt, entrechtet und gedemütigt führten sie ein Leben in Isolation und zunehmender Armut. In den ersten Wochen nach dem November-Pogrom hatte es zwar noch Grötzinger Kunden gegeben, die durch Einkäufe den bedrängten jüdischen Geschäftsleuten zu Hilfe kamen, sie wurden aber durch Maßnahmen des Bürgermeisters und NS-¬Ortsgruppenleiters massiv unter Druck gesetzt und bedroht. Ihre Namen wurden auf Anschlagtafeln angeprangert, und am 16. Dezember 1938 erschien ein Flugblatt der NSDAP-Ortsgruppe, in dem es u.a. heißt: „Wenn ... noch weiterhin Einwohner für hunderte von Mark einkaufen, so ist dies empörend und als glatter Volksverrat anzusehen. Das sind keine Volksgenossen mehr, sondern Judenknechte und Verbrecher am Volk!“ Max Palms Geschäft existierte schließlich nur noch dem Namen nach, und die Versorgung mit den notwendigen Lebensmitteln wurde zum Problem. Heimlich brachten ab und zu Nachbarn oder alte Freunde ein paar Esswaren ins Haus.

Der 22. Oktober 1940, der Tag der Deportation aller badischen Juden, hat sich der Tochter Ruth tief ins Gedächtnis eingegraben. Während der Laubhüttenfest-Ferien und 10 Tage nach ihrem 10. Geburtstag - die Geschenke lagen noch auf dem Gabentisch - erschienen Männer von der Gestapo und befahlen, alle Fensterläden zu schließen, einen Koffer pro Person und Proviant für zwei Tage zu packen. Die umsichtige und praktisch denkende Mutter wies ihr Kind an, gleich mehrere Garnituren von Unterwäsche übereinander anzuziehen, zum Erstaunen der Kleinen, denn es war ein warmer Herbsttag. Die Familie wurde zum Grötzinger Bahnhof eskortiert - die Straßen erschienen menschenleer. Eine Grötzingerin aber, die damals als Kind zufällig vor ihre Haustür trat, beobachtete erschreckt, wie die kleine Gruppe vorbeigetrieben wurde, die Eltern Palm bepackt mit den Koffern und das Kind mit einer Puppe im Arm, bitterlich weinend. Mit dem Zug fuhren sie, immer in Gestapobegleitung, zum Karlsruher Hauptbahnhof, ohne eine Ahnung zu haben von dem Sinn und Ziel dieser Zwangsreise.

Luise Palm war in größter Sorge um ihre alten Eltern und ihre Schwester Erna, und sobald sie mit Mann und Kind in den ihnen zugewiesenen Sonderzug eingestiegen waren, bat sie einen Beamten um Erlaubnis, ihre Angehörigen im Zug suchen zu dürfen. Sie bekam die Genehmigung, und so bahnten sich die Drei mit dem Gepäck ihren Weg durch die dichtbesetzten Wagen und - welch Glück in all dem Elend! - fanden wirklich ihre Sinsheimer Lieben. So zu sechst vereint überstanden sie die Fahrt ins Ungewisse in Richtung Südfrankreich, den spärlichen Proviant untereinander und mit anderen Mitreisenden teilend, sich gegenseitig tröstend und hinweghelfend über die menschenunwürdigen Zustände in dem überfüllten Zug. Nach zweieinhalb Tagen landeten sie schließlich in dem Lager Gurs am Fuß der Pyrenäen.

Über Gurs ist viel berichtet und geschrieben worden, es wurde „die Vorhölle von Auschwitz“ genannt, und als eine Hölle durchlitten Max und Luise Palm mit ihrer Familie den nun beginnenden grausamen Winter im Lager. Männer und Frauen wurden sofort von einander getrennt und in verschiedenen stacheldrahtumzäunten und bewachten Barackenarealen, den sog. Ilots, untergebracht. Max Palm und sein Schwiegervater blieben zusammen, Luise kam gemeinsam mit ihrer Tochter und mit Mutter und Schwester in eine Frauenbaracke in Ilot 1. Nach einiger Zeit wurden die Kinder in separate Kinderbaracken verlegt, wo sie jedoch weiterhin unter Hunger, Kälte, Schmutz und Ungeziefer litten. Wenigstens versuchte man, die Kinder durch Impfen vor dem Typhus und anderen grassierenden Seuchen zu schützen, und dem Kind Ruth erschien die saubere und warme Krankenbaracke, in der sie geimpft wurde, wie ein Ort des Paradieses. Die getrennten Ehepartner durften sich nur selten und mit Sondergenehmigung begegnen, aber wenigstens die Kinder wurden häufig zu ihren Angehörigen gelassen, und sie wurden auch ab und zu von einer jüdischen Hilfsorganisation aus dem Lager geholt und mit einer Notration verpflegt.

Diesen furchtbaren Winter in Gurs, der so viele Todesopfer unter den Deportierten gefordert hatte, überlebten die sechs Mitglieder der Familie. Ende März 1941 wurden sie gemeinsam in das Lager Rivesaltes überstellt, in dem vor allem Familien mit Kindern untergebracht waren. Eine mehrstündige Zugfahrt brachte die kleine Gruppe mit den kümmerlichen Resten ihres Gepäcks in das neue, etwa 10 km nördlich von Perpignan gelegene Lager. Hier sah die Welt für die Gefangenen wieder etwas heller aus. Die Frühlingssonne wärmte die Erstarrten, es gab keinen gefürchteten Morast wie in Gurs und die Baracken lagen nicht so eng nebeneinander. Die kleine Ruth durfte wieder mit in der Frauenbaracke leben, die Baracken der Männer lagen in der Nähe und waren tagsüber frei zugänglich. Nach wie vor war die Verpflegung zwar kümmerlich, aber die in die USA emigrierten Verwandten schickten via Schweiz Geld, womit die Familie in der Lagerkantine ab und zu ein paar Lebensmittel einkaufen konnte. Max Palm gelang es, einen großen Blechkanister zu organisieren und daraus eine Art Ofen zu basteln, auf dem die Frauen kleine Mahlzeiten zubereiteten. Für Ruth gab es ein paar Schulstunden. So keimte in der Familiengruppe wieder ein Schimmer von Hoffnung auf.

Es gab sogar die Möglichkeit, einen Tagespassierschein für die Ortschaft Rivesaltes zu bekommen. Max Palm zog es vor, im Lager zu bleiben und die wenigen Habseligkeiten der Familie zu bewachen. So pilgerten Luise, Ruth und Erna in Richtung Städtchen, das sich als staubiges, unansehnliches Dorf entpuppte. Aber als ein Wunder an Menschlichkeit erschien ihnen, was sie nun erlebten: Eine Bäuerin, der sie begegneten, nahm ihren Hunger wahr, lud sie in ihr Haus ein und bewirtete sie mit einer eigens für sie zubereiteten köstlichen Mahlzeit. Diese Frau beließ es nicht bei der einmaligen Wohltat, sie kümmerte sich weiterhin um die deutschen Gefangenen und schickte ihnen Esspakete ins Lager.

Im Laufe des Jahres 1941 wurde das Kind Ruth von einer jüdischen Organisation aus dem Lager herausgeholt und in einem Internat für französische jüdische Mädchen untergebracht. So schmerzlich es für die Eltern auch war, dass sie sich zum ersten Mal von ihrer Tochter trennen mussten, so erleichtert waren sie auch, dass Ruth dort besser versorgt war und die Hoffnung bestand, dass von dort ihre Auswanderung zu den Verwandten in die USA gelingen könnte. Aber nicht nur die Trennung von dem geliebten Kind belastete das Ehepaar Palm. Noch im selben Jahr starben Luises Eltern, die wie so viele Ältere unter den Deportierten sich nach dem Winter in Gurs nicht mehr erholen konnten. Emilie Kohn starb am 7. August 1941, Max Kohn folgte ihr am 29. Dezember 1941.

Erschütternd ist der Tod des erst 52 Jahre alten Max Palm nur wenige Tage, nachdem sein Schwiegervater gestorben war. Am 7. Januar 1942 erlag er einer Gehirnblutung. Er wurde, wie auch seine Schwiegereltern, auf dem katholischen Friedhof von Rivesaltes begraben.

Luise hatte nun nur noch ihre Schwester als Trost und Stütze. Zusammen bekamen die beiden Frauen die Erlaubnis, im Frühjahr 1942 nach Marseille zu fahren. Anlass war die bevorstehende Ausreise des Kindes Ruth von Marseille über Casablanca nach den USA - ein Rettungswerk der Quäker von Philadelphia für 25 jüdische Kinder und 25 Waisen des spanischen Bürgerkrieges. Einige wenige kostbare Tage des Zusammenseins waren ihnen dort vergönnt, Schicksalstage, denn es sollte das letzte Mal in ihrem Leben sein, dass Mutter und Tochter sich sehen durften. Vorbedingung für dieses Treffen in Marseille war: die beiden Frauen mussten sich im Lager zurückgemeldet haben, bevor Ruths Schiff in See stach. Wären sie statt dessen untergetaucht, hätte man das Kind nicht ausreisen lassen. Ruths Schiffsreise war der letzte Kindertransport, der von Frankreich aus überhaupt noch möglich war. Auf dem Schiff begegnete sie Onkel und Tante Ludwig und Lina Palm, denen durch Zutun ihres vorher ausgewanderten Sohnes Herbert die Entlassung aus dem Lager Noe gelungen war. Wenig später gelang es Erna Kohn, mit Hilfe eines ihr bekannten Schweizer Missionars aus dem Lager heraus und in die Schweiz zu entkommen, von wo sie 1947 ihren Verwandten in die USA nachfolgte.

Als letzte ihrer Familie und nun ganz allein gelassen blieb Luise Palm im Lager Rivesaltes. Die letzten Wochen ihres Lebens liegen im Dunkeln. Am 11. August 1942 wurde sie in das Lager Drancy bei Paris überstellt, das als Durchgangslager für die Transporte nach Auschwitz diente. Als letztes Lebenszeugnis erscheint ihr Name auf einer Transportliste für einen Transport von 991 Personen, die in einem Güterzug am 14. August Drancy verließen und am 16. August 1942 Auschwitz erreichten. Bei diesem Transport wurden keine Frauen zur Arbeit ausgesondert und als Häftlinge in das Lager eingewiesen, d.h. Luise Palm wurde noch am selben Tag oder innerhalb von drei Tagen umgebracht. Sie wurde nicht einmal 45 Jahre alt.

In Grötzingen gibt es keine Synagoge und keine jüdische Familie Palm mehr, aber in Amerika leben drei Generationen Nachkommen von Max und Luise Palm.

(Ilse Charlotte Güß, Mai 2006)