Stieber, Drezel

| Nachname: | Stieber |

|---|---|

| Vorname: | Drezel |

| geborene: | Wilk |

| Geburtsdatum: | 15. September 1882 |

| Geburtsort: | Dynow/Brzezow (Österreich-Ungarn, heute Polen) |

| Familienstand: | verheiratet |

| Familie: | Ehefrau von Israel S.; Mutter von Moritz, Tobias, Anna Kupfermann, geb. St. und Sara Sylvia Last, geb. St. |

seit 1919: Adlerstr. 15

Biographie

Drezel und Israel Stieber

Drezel Stieber: an einem 15. September geboren wie ich, als sie umkam, war sie etwa so alt wie ich heute. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, über sie für das Karlsruher Gedenkbuch zu schreiben, über sie und ihre Familie. Spurensuche in den wenigen Unterlagen, die es gibt: Wiedergutmachungsakten, archiviert im Generallandesarchiv und alte Adressbücher. Ich gehe zu ihrer letzten Wohnadresse in Karlsruhe, Adlerstraße 15, stehe vor dem Haus und schaue zum 1. Obergeschoss. Hier hat die Familie ab 1920 bis zu ihrer Ausweisung aus Karlsruhe gelebt. Das Haus ist im Großen und Ganzen das alte, hat wahrscheinlich nur ein neues oberes Stockwerk erhalten. Eine Kneipe im Erdgeschoss ist in den alten Adressbüchern nicht erwähnt.

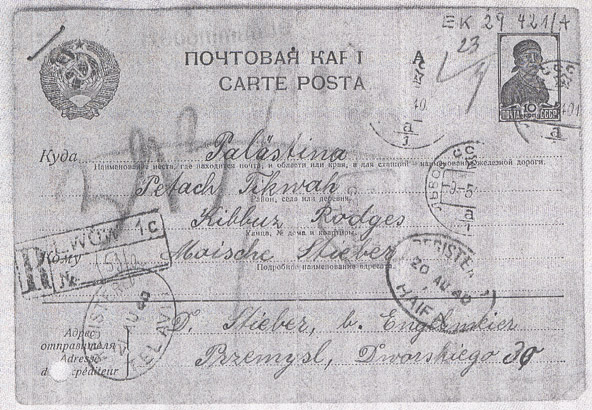

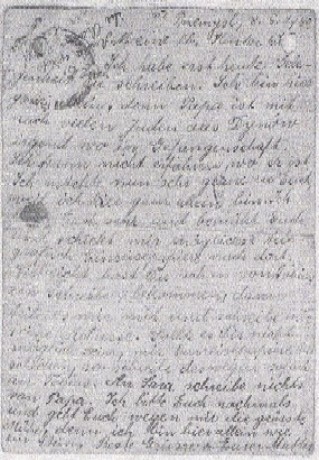

Das Einzige, ganz Persönliche, was von Drezel Stieber existiert, ist eine von ihr an ihren in Palästina lebenden Sohn Moische geschriebene Postkarte, geschrieben am 8. Mai 1940 aus Przemysl. Die Postkarte endet mit dem erschütternden Satz „....ich bin hier allein wie ein Stein.“

Die Postkarte mit ihrer Handschrift ist deshalb anstelle eines Fotos hier abgedruckt. Wir wissen nicht, wie Drezel Stieber aussah, ihre Handschrift und ihre Ausdrucksweise lassen aber Rückschlüsse über ihre Persönlichkeit zu.

Drezel Stieber wurde als Drezel Wilk am 15. September 1882 in Dynow (Galizien) geboren. Dynow, damals Österreich, heute Polen, liegt 45 km westlich von Przemysl, einer Grenzstadt im südlichen Polen zur Ukraine. Sie heiratete im Jahr 1898 den zehn Jahre älteren Israel Stieber, der 1872 in Brzozow, einem Ort ca. 20 km von Dynow entfernt, geboren wurde. Etwa 1907 siedelte das Ehepaar mit den beiden in Dynow geborenen Töchtern Sara (geboren im Oktober 1900) und Anna (geboren 1904 oder 1906 – es gibt zwei unterschiedliche Quellenangaben) nach Karlsruhe. Der Sohn Tobias kam am 9. November 1908 und der Sohn Moritz (Moische) am 3. August 1910 in Karlsruhe zur Welt.

Als erste Wohnadresse in Karlsruhe ist die Schützenstraße 56 (Erdgeschoss) bekannt. Von 1913 bis 1919 lebte die Familie im Erdgeschoss des Hinterhauses der Markgrafenstraße 19 und ab 1920 im 1. Obergeschoss der Adlerstraße 15. Aus diesen Wohnadressen lässt sich durchaus ein allmählicher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Aufstieg der Familie ablesen.

Israel Stieber war Kaufmann, er betrieb ein An- und Verkaufsgeschäft in der Markgrafenstraße 19. Wahrscheinlich half die Ehefrau in diesem Geschäft mit. Ab 1930 führte Drezel Stieber ein eigenes Hausiergeschäft. Sie kaufte Wäsche und Weißwaren und verkaufte sie im Umland von Karlsruhe. Mit der Zeit hatte sie sich einen festen Kundenstamm erworben. Den erforderlichen Gewerbeschein für das Hausiergeschäft erhielt sie ab 1933 nicht mehr und so konnte sie ab da nur noch nach schriftlichen Bestellungen beliefern. 1937/38 musste sie das Geschäft ganz aufgeben, da sie keinerlei Handelserlaubnis mehr erhielt. Der Umsatz im An- und Verkaufsgeschäft von Israel Stieber ging nach der Machtergreifung im Jahr 1933 sehr zurück, da er ab da keine Waren mehr gegen Wohlfahrtsscheine der städtischen Fürsorgebehörde liefern durfte.

Im Oktober 1938 wurde Israel Stieber wie so viele andere in Polen geborene Juden nach Polen abgeschoben. Drezel Stieber erhielt vom Polizeiamt die Aufforderung, so bald wie möglich das Reichsgebiet zu verlassen, da sie sonst in „Schutzhaft“ genommen würde. Ab da wurde ihre Aufenthaltsbewilligung nur noch von Monat zu Monat verlängert und im Juni oder Juli 1939 eine weitere Verlängerung verweigert. Zu diesem Zeitpunkt wohnte nur noch der Sohn Tobias in der elterlichen Wohnung.

Wo sollte Drezel Stieber hin? In Karlsruhe durfte sie nicht mehr bleiben. Die noch vorhandene Ware und die Möbel der gut bürgerlich eingerichteten 4-Zimmer-Wohnung wurden weit unter Wert an einen Händler aus der Nachbarschaft verkauft. Drezel Stieber fuhr mit dem Zug nach Bentschen/Polen, wo Israel Stieber sich bereits in einem Lager befand und von dort nach Dynow zu ihren Angehörigen. Als die deutsche Wehrmacht Dynow besetzte, floh sie in das 45 Kilometer östlich gelegene Przemysl. Diese alte Festungsstadt am rechten Flussufer der San gelegen, bildete hier nach dem geheimen Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939 (so genannter „Hitler-Stalin-Pakt“) die Demarkationslinie zum sowjetisch besetzten Teil Polens. Von dort kam das letzte Lebenszeichen, die Postkarte, geschrieben am 8. Mai 1940.

„Meine lb. Kinder

Ich habe erst heute Gelegenheit Euch zu schreiben. Ich bin hier ganz allein, denn Papa ist mit noch vielen Juden aus Dynow irgend wo in Gefangenschaft. Ich kann nicht erfahren, wo er ist. Ich möchte nun sehr gerne zu Euch, weil ich hier ganz allein bin. Ich bitte Euch sehr und bemüht Euch und schickt mir möglichst telegrafisch Einreisepapiere nach dort. Vielleicht hast du schon von Tobias ein Schreiben bekommen, dann teile es mir mit und schreibe mir seine Adresse. Sollte es dir nicht möglich sein, mir Einreisepapiere zu schicken, so schreibe deswegen sofort an Tobias. An Sara schreibe nichts von Papa. Ich bitte Euch nochmals und gebt Euch wegen mir die grösste Mühe, denn ich bin hier allein wie ein Stein. Beste Grüße von Eurer Mutter“

Oben in der Ecke der Karte steht noch: „Anna und ihr Chaim sind in Lublin.“

Es ist nicht bekannt, wann und wo Drezel Stieber umkam.

Ebenso unbekannt ist der Todestag und der Todesort von Israel Stieber.

Nach dem Krieg forschten die drei überlebenden Kinder vergeblich nach dem Schicksal ihrer Eltern.

Tochter Anna - seit 1926 verheiratet mit Chaim Kupfermann - wurde mit ihrem Mann bei der so genannten „Polenaktion“ im Oktober 1938 aus Nürnberg nach Polen abgeschoben. Ihr letztes Lebenszeichen kam aus Lublin: eine Postkarte, die sie 1941 an ihren Bruder Tobias nach Brooklyn, USA, schrieb. Ein genaues Datum ist nicht erkennbar, dem Inhalt nach wurde sie gegen Ende 1941 geschrieben.

„Meine Lieben! Es ist doch schade, dass man in dieser Zeit so wenig voneinander hört, man sollte doch glauben, dass der Kontakt ein umso besserer sein sollte. Ich freue mich jedoch immer wenn ich wenn auch auf Umwegen höre, dass es Euch g’ttlob gut geht. Wir schlagen uns so durch es geht uns g’ttlob nicht schlecht, wir haben beide Beschäftigung. Man arbeitet von früh bis spät, und denkt nicht. Die letzten 3 Jahre haben mich sehr alt und ernst gemacht ich glaube nicht, ob du mich l. T. wieder erkennen würdest, wenigstens meinem Wesen nach. Von den l. Eltern kann ich Dir alles Gute berichten. Ihre Adresse ist nach wie vor dieselbe. Jennys Eltern sind auch wohlauf. Es würde mich so sehr freuen, wenn Ihr mir mal einen grossen ausführlichen Brief schreiben würdet und ein paar Bilder. Ihr habt doch bestimmt einmal Zeit mir diesen Wunsch zu erfüllen. Wie geht es Dir, liebste Jenny? Ich hätte nie gedacht dass ich einmal so verlassen ohne meine Lieben sein könnte, aber der Mensch kennt sich nicht, er ist sich selbst ein Rätsel. Zum neuen Jahre alles Gute. Viele Grüße und Küsse an alle Verwandten. Anna“

Auffällig ist, dass der Name Gottes zweimal in „g’ttlob“ nicht voll ausgeschrieben ist. Für fromme Juden galt „Gott“ zu heilig, als dass sie ihn hätten ausschreiben dürfen.

Sara Last, geborene Stieber, lebte nach dem Krieg in London. Aus den Wiedergutmachungsakten geht nicht hervor, ab wann sie dort wohnte.

Tobias Stieber konnte im September 1939 nach den USA auswandern.

Moritz Stieber ist wahrscheinlich in den frühen 1930er Jahren nach Palästina ausgewandert. Er benannte sich in Mosche Tishbi um. Er stellte Anfang 1958 über einen Rechtsanwalt den Wiedergutmachungsantrag für seine Eltern. Auf dem Aktenbogen ist bei ihm als Beruf angegeben : kaufmännischer Angestellter/landwirtschaftlicher Arbeiter. Wahrscheinlich hat er in Karlsruhe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und war dann im Kibbuz in der Landwirtschaft tätig. Auf diesem Bogen sind auch seine fünf Kinder erwähnt, die der Altersangabe nach zwischen 1934 und 1946 geboren sein müssen.

Der Antrag auf Entschädigung wegen Schaden an Leben, Freiheit, beruflichem Fortkommen, Haftzeit, Vermögen, Eigentum wurde erstmal in allen Punkten abgelehnt. Erst nach Widerspruch des Rechtsanwalts und nach Änderung des Entschädigungsgesetzes (Vereinfachung) wurde aus „Kulanzgründen“ im August 1964 eine Kapitalentschädigung wegen „Schaden im beruflichem Fortkommen“ an die Erben ausgezahlt.

Wiedergutmachungsakten GLA 480/EK 29421 und 480/EK 29422: dahinter verbirgt sich das, was über Drezel und Israel Stiebers Leben heute noch in Erfahrung zu bringen ist. Zwischen all den amtlichen Schreiben doch auch Persönliches, wie die beiden Postkarten, die Lebensläufe der Eltern von den Söhnen verfasst und Zeugenaussagen von Nachbarn. Entsetzt war ich über die in korrektem Beamtendeutsch verfassten Ablehnungsbescheide. Beispiel : „Eine Anwendung des § 180 BEG (Bundesentschädigungsgesetz) ist nicht möglich, da der letzte bekannte Aufenthaltsort des Verfolgten damals im russisch besetzten Teil Polens lag, also nicht in Gebieten, die von dem deutschen Reich damals beherrscht oder besetzt waren. Außerdem dürfte polnisches Erbrecht anwendbar sein. Beide Antragsteller waren polnische Staatsangehörige und haben, wenn sie auch ihren Wohnsitz in Deutschland nicht freiwillig aufgegeben haben, doch wohl im östlichen Polen einen neuen Wohnsitz begründet.“

Wenn sogar mich - als Außenstehende - der Zynismus dieser Begründung empört, was richtet dann so ein Bescheid bei denen an, die ihre nächsten Angehörigen auf grausame Weise verloren haben!

(Sonnhild Thiel, Dezember 2003)

Quellen:

Stadtarchiv Karlsruhe: 8/StS 34/136 Blatt 19;

Generallandesarchiv Karlsruhe:480/29421 und 29422;

Israelitisches Gemeindeblatt Ausgabe B: 13.12.1933, 18.5.1934, 10.2.1935;