Windecker, Jenny

| Nachname: | Windecker |

|---|---|

| Vorname: | Jenny |

| abweichender Vorname: | Scheni |

| geborene: | Kahn |

| Geburtsdatum: | 10. Juli 1881 |

| Geburtsort: | Graben/Baden (Deutschland) |

| Familienstand: | verwitwet |

| Eltern: | Gustav und Elise, geb. Ettlinger, Kahn |

| Familie: | Witwe von Wilhelm W. (Kaufmann), 27.1.1881-24.8.1912); Mutter von Ernst Max, Anna (1905-1926) und Bertha Grünewald, geb. W. |

1905-1912: Kreuzstr. 9,

seit 1912: Zirkel 13,

Herrenstr. 18, 1939/40 nach Pforzheim verzogen

25.2.1941 nach Noé (Frankreich),

später nach Le Vernet (Frankreich),

30.5.1944 von Drancy nach Auschwitz (Polen)

Biographie

Jenny Windecker

Als Tochter von Handelsmann Gustav und Elise Kahn wurde Jenny am 10. Juli 1881 in Graben, einem Dorf des nördlichen Hardtwaldes im Bezirksamt Karlsruhe geboren. Die dortige jüdische Gemeinde war sehr klein, zur Zeit ihrer größten Ausdehnung, die mit der Zeit der Kindheit und Jugend Jennys zusammenfiel, umfasste sie kaum mehr als 50 Menschen. Juden auf dem Land waren in dieser Zeit sehr häufig im Agrarhandel tätig. So dürfte die Bezeichnung „Handelsmann“ vom Vater mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine kaufmännische Tätigkeit als Viehhändler, vielleicht aber auch für Handel von Saatgut oder für den damals in der Hardt verbreiteten Tabak verbunden gewesen sein.

Nach eigenen Angaben besuchte sie die Volksschule, die üblichen acht Jahre, vermutlich in Graben. Nach der Schule absolvierte sie eine Schneiderlehre in Karlsruhe. Eine Berufsausbildung war nicht ganz üblich zu jener Zeit, da Mädchen sich auf die Heirat vorbereiteten und eine Berufstätigkeit nicht dem Frauenbild der Zeit entsprach. Gerade junge Frauen vom Dorf gingen eher in „Stellung“ als Hausmädchen, als eine Lehre zu absolvieren. Die Schneiderei jedoch war auch eine der als weiblich zugestandenen Tätigkeiten, die auf die Ehe und Familie im späteren Hausfrauendasein vorbereitete. Spinnen, Nähen und Schneidern war schon früh im 19. Jahrhundert über die staatlichen Behörden in die weibliche Erziehung in speziellen und allgemeinen Schulen eingeführt worden, sollte doch für unverheiratete oder verwitwete Frauen ein Auskommen ohne männliche Absicherung möglich werden, um nicht der Armenfürsorge zu verfallen. Doch Jenny Windecker ging darüber hinaus und machte die Schneiderei zu ihrem Beruf. Dazu war sie nach dem allzu frühen Tod ihres Ehemannes letztlich auch gezwungen. Dabei war sie eine sehr arbeitsame und sehr erfolgreiche Geschäftsfrau.

Seit 1915 ist sie im Adressbuch wechselweise als Schneiderin und Geschäftsinhaberin geführt. Im Schneideratelier „Geschwister Kahn“ wird sie von 1923 bis 1926 als Geschäftsführerin geführt. Das Geschäft ernährte sie, ihre Familie und ihre Schwester. Sie hatte einen großen Kundenstamm und beschäftigte zeitweise Ende der 1920er Jahre bis zu 20 Angestellte. Außerdem bildete sie selbst auch Schneider aus. Das Schneideratelier „Geschwister Kahn“ befand sich in der Herrenstraße 18, unmittelbar im geschäftlichen Zentrum der Stadt und war auch in der Schneiderinnung eingetragen, im Gegensatz zu den zahlreichen Schneidern und Schneiderinnen, die eine karge Existenz in ihren Hinterhofwohnungen fristeten. Jenny Windeckers Atelier gehörte zu den ersten Adressen, hier ließen sich die, die es sich leisten konnten, ihre Garderobe schneidern.

Ihren gleichaltrigen Mann Wilhelm Windecker, geboren am 27. Januar 1881, lernte sie vermutlich in Karlsruhe kennen, wo sie als Schneiderin und er als Kaufmann tätig war. Wilhelm Windecker stammte aus dem kleinen Örtchen Lich bei Gießen, hatte sich aber bereits fern der elterlichen Familie in Karlsruhe eine Existenz aufgebaut. Sein Vater wird wie der von seiner Frau Jenny als Handelsmann geführt. Jenny und Wilhelm Windecker heirateten am 13. November 1902 in Karlsruhe und wohnten dann in der Wohnung in der Augustastraße 13, in der Wilhelm Windecker bereits zuvor gewohnt hatte.

Im Frühjahr 1904, am 31. März, wurde ihr erstes Kind Bertha geboren. Im selben Jahr bezogen sie eine Wohnung in der Ritterstraße 8. Am 17. Juli 1905 kam das zweite Mädchen, Anna, zur Welt. In diesem Jahr bezog die Familie eine Wohnung in der Kreuzstraße 9. 1909 wurden die beiden abermals Eltern, diesmal von einem Sohn Ernst Max, am 29. August geboren.

Was sich in den Jahren dazwischen, im beruflichen wie auch im privaten Bereich ereignete, lässt sich nicht nachvollziehen. 1910 erwarben die Windeckers ein eigenes Haus im Zirkel 13. Die Familie war wohl situiert, dies geht aus den Einnahmen Jennys, sowie ihrer Aktivität im israelitischen Frauenverein hervor. Die Wohnungseinrichtung war dementsprechend gediegen, wie in den „Wiedergutmachungsakten“ aufgelistet ist. Doch das Glück währte nicht lange. Am 24. August 1912 starb Wilhelm Windecker plötzlich mit nur 31 Jahren, nun war Jenny Windecker mit ihren acht, sieben und drei Jahre alten Kindern allein und war unter diesen Umständen zur Berufstätigkeit gezwungen.

Das Schicksal traf sie noch härter, 1926 verstarb Tochter Anna im jungen Alter von 21 Jahren.

Im gleichen Jahr heiratete Tochter Bertha den 1898 geborenen Hermann Grünewald aus dem rheinhessischen Acker- und Weinbaudorf Guntersblum. Das Ehepaar wohnte im mütterlichen Haus Zirkel 13 und bekam zwei Töchter. 1938 gelang es ihnen, Deutschland nach den USA zu verlassen.

Ernst Max besuchte von 1919 bis 1924 die Kant-Oberrealschule (heute Kant-Gymnasium). Er zählte nicht zu den besten Schülern und beendete die Schule mit der Untertertia (8. Klasse). Er dürfte eine kaufmännische Ausbildung absolviert haben, was sich aber nicht belegen lässt. Gesichert ist, dass er aus Karlsruhe wegging und bis 1938, ehe die Firma „arisiert“ wurde, bei „Hermann Falk Haus- und Küchengeräte“ im südbadischen Emmendingen als kaufmännischer Angestellter tätig war. In Emmendingen war er von 1937 bis 1939 gemeldet. Ernst Max heiratete 1938 in Worms Irma Wallenstein und konnte mit ihr 1939, nachdem die Familie im Juni 1939 nochmals kurz nach Karlsruhe in das elterliche Haus am Zirkel zurück gekommen war, um alle Auswanderungsformalitäten zu erledigen, nach New York in den USA emigrieren.

War das Geschäft Jenny Windeckers mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten immer schlechter gelaufen, doch hatte sie nach dem Weggehen der Kinder nur noch für sich selbst zu sorgen, so verlor sie es mit der „Arisierung“ 1938 ganz. Ihr Haus wurde ein so genanntes Judenhaus. Das heißt, da jüdische Mieter in „arischen Häusern“ als Mieter seit 1939 mittels Mietverordnung unerwünscht wurden, mussten sie in ehemalige Häuser eines jüdischen Eigentümers ziehen, die aber längst unter der staatlichen Zwangsaufsicht standen.

Jenny Windecker selbst zog Ende 1939 oder Anfang 1940 von Karlsruhe weg. Die Beweggründe sind nicht festzustellen. Sie ging nach Pforzheim und wohnte zuletzt dort in der Bertholdstraße 4. 1939 ist ihr Vermögen nach den Vorschriften zur Judenvermögensabgabe mit 8.000 RM angegeben, da hatte sie ihrer Tochter Bertha zuvor bereits die Hälfte des Erbes übereignet. Von Pforzheim aus wurde Jenny dann am 22. Oktober 1940 wie nahezu alle anderen Juden aus Baden und der Saar-Pfalz nach Gurs in Frankreich deportiert. Bereits vier Monate später wurde sie nach Noé in ein anderes Internierungslager für Alte und Kranke verlegt. 1943 kam sie in das Lager Le Vernet. Ihre Lebensumstände waren von Not und Pein bestimmt. Mit einem der letzten „Judentransporte“ aus Frankreich - im August 1944 gingen sie mit der Befreiung von Paris zu Ende – wurde sie über das Durchgangslager Drancy bei Paris am 30. Mai 1944 in das Vernichtungs-KZ Auschwitz deportiert. Von da an verliert sich ihre Spur. Von den exakt 1.000 in Eisenbahnwaggons gepferchten Juden wurden bei Ankunft in Auschwitz sofort 627 in die Gaskammer geschickt. Die kleine zierliche, nun 60-jährige Frau, die ihr Leben lang schwer gearbeitet hatte, wird bei Ankunft an der Rampe in Auschwitz-Birkenau sofort in die Gaskammer selektiert worden sein.

Das Amtsgericht Karlsruhe erklärte Jenny Windecker später formal auf den 31. Mai 1944 für tot.

Nachtrag:

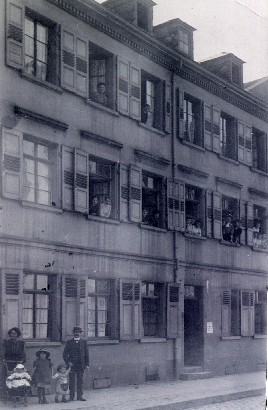

Das Haus Zirkel 13, eines der typischen klassizistischen Häuser in Karlsruhe, wie sie seit Beginn des 19. Jahrhunderts die barocken kleinen Modellhäuser der Gründungszeit nach 1715 ersetzten, steht als eines der wenigen Häuser dieser Zeit noch. Mehrere Umbauten und Modernisierungen haben seinen ursprünglichen klassizistischen Charakter jedoch stark verändert.

Eine Enkelin von Jenny Windecker kam mit ihrem Vater Hermann Grünewald anlässlich des großen Besuchsprogramms der Stadt Karlsruhe 1988 von über 800 ehemaligen jüdischen Karlsruherinnen und Karlsruhern, 50 Jahre nach dem Terror der Reichspogromnacht 1938. Dabei ist Hermann Grünewald hier kurz vor seinem 90. Geburtstag am 11. Oktober 1988 verstorben.

(Nicole Weidenbacher, 13. Klasse Lessing-Gymnasium, Januar 2007)