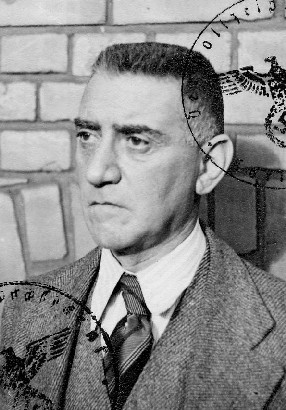

Würzburger, Leopold

| Nachname: | Würzburger |

|---|---|

| Vorname: | Leopold |

| Geburtsdatum: | 3. März 1883 |

| Geburtsort: | Karlsruhe (Deutschland) |

| Familienstand: | ledig |

| Eltern: | Max und Sidonie, geb. Stern, W. |

Kriegsstr. 88

12.8.1942 von Drancy nach Auschwitz (Polen)

Biographie

Leopold Würzburger

Im Zuge der Technisierung und Industrialisierung veränderten sich Ende des 19. Jahrhunderts Städte und ländlicher Raum, die Welt schien sich immer schneller zu drehen. In Eggenstein bei Karlsruhe, heute Teil der Gesamtgemeinde Eggenstein – Leopoldshafen hatte der Bau der Rheintal - Eisenbahnstrecke Mannheim – Karlsruhe, zunächst „Rheinbahn“ genannt, zwar die ländliche Ruhe ein Stück weit gestört, dafür der Gemeinde bereits im Eröffnungsjahr 1870 eine Haltestelle und ein eigenes Bahnhofsgebäude beschert. Sicher deshalb und durch die neue Nähe zu Karlsruhe siedelten sich dort bald mehrere Ziegeleien und Brauereien an, auf der Gemarkungsgrenze zum benachbarten (Teutsch-)Neureut entstand ein Kalkbrennofen.

Am 14. Oktober 1885 meldete der in Karlsruhe wohnhafte Handelsmann Max Würzburger eine „Rohspritbrennerei“ in Eggenstein an. Die Fabrik, später auch Branntweinbrennerei, „Spiritfabrik“ oder „Spritfabrik“ genannt, war im Süden der Gemeinde, an der Hauptstraße 135 gebaut worden. Den Bauantrag für die Fabrik auf seinem Grundstück „oberhalb“ des Orts hatte er 1884 gestellt und dabei auch um die Genehmigung gebeten, das Abwasser der Firma „mittels Röhren in den Krautgartenbach“ leiten zu dürfen, wie es ein Gemeinderatsprotokoll belegt. Wohl weitgehend aus Melasse, einem Nebenprodukt der Zuckerproduktion, vielleicht von der nur 30 km entfernten Zuckerfabrik Waghäusel bezogen, erzeugte Würzburger durch Vergärung und Destillation den Sprit. Mögliche andere Ausgangsprodukte wie Kartoffeln, Getreide, Obst oder Holz, von Bauern aus der Umgebung gekauft, sind denkbar. Ob der Sprit aus der Destille des Max Würzburger zu Schnaps verfeinert wurde, als Brennspiritus zur Verwendung kam, Baustein in der Lackproduktion war oder eher medizinischen, pharmazeutischen, kosmetischen Zwecken diente, ob er in einer Essigsiederei weiterverarbeitet wurde, um nur einige Möglichkeiten zu nennen, ist nicht bekannt. Jedenfalls konnte sich die Fabrik am Markt behaupten, sie wurde schon bald optimiert. Akten von 1893 und 1894 im Staatsarchiv Freiburg, aus dem Archiv der Freiherren Boecklin von Boecklinsau über den Kauf einer Brennereieinrichtung in Rust durch Max Würzburger, könnten darauf hinweisen. Dem Verkauf voraus gegangen war möglicherweise der „Prozess gegen den Pächter der Brennerei Rust“ wegen Betrugs.

Familie Würzburger aus Siegelsbach

Der spätere Brennereibesitzer Max Würzburger war am 18. November 1842 in Siegelsbach im heutigen Landkreis Heilbronn zur Welt gekommen, die Eltern hatten ihm den Namen Menasses gegeben. Seine Mutter Rosa, geborene Korn (geboren am 6. Dezember 1812), stammte aus Wollenberg, seit 1972 Stadtteil von Bad Rappenau, über den Vater Wolf Würzburger wissen wir nichts. Zur Zeit seiner Geburt bestand die jüdische Gemeinde in Siegelsbach aus etwa 100 Personen, nach Ab- und Auswanderung lebten um 1875 noch 67 Juden am Ort. Einer der „Abwanderer“ war der 32-jährige Menasses/Max Würzburger. Am 7. Juli 1875 zogen er und sein jüngerer Bruder Hajum (genannt Hermann) mit der verwitweten Mutter Rosa nach Mannheim. In der Quadrate-Stadt bezogen sie in K 3, 15 gemeinsam eine Wohnung. Ein Jahr später, am 5. Juli 1876, heiratete Menasses/Max in Mosbach Sidonie Stern. Die Tochter des Handelsmannes Leopold Stern (geboren am 12. August 1813 in Neunkirchen bei Mergentheim) und seiner Frau Mina, geborene Frank (geboren am 16. Dezember 1816 in Schwanfeldt, Bezirksamt Schweinfurt), kam aus Mergentheim. Dort wurde sie am 21. September oder am 8. Oktober 1848 als zweite von fünf Geschwistern geboren (die Geburtsdaten im Familienregister Bad Mergentheim und Familienbuch der jüdischen Gemeinde Mergentheim weichen voneinander ab). Die Informationen über die Familie Stern stellte freundlicherweise Hartwig Behr aus Bad Mergentheim zur Verfügung. Wenige Wochen nach Menasses/Max heiratete der Bruder Hajum/Hermann Würzburger ebenfalls. Seine Braut Lenchen zog mit der Heirat von Karlsruhe nach Mannheim zu. Als Zigarrenfabrikant sollte Hajum/ Hermann in Mannheim sesshaft werden, die Eheleute bekamen sechs Kinder und beide wurden nach ihrem Tod (1909 bzw. 1900) dort auf dem jüdischen Friedhof bestattet. Am 13. Juni 1877 kam in Mannheim Ida, das erste Kind von Sidonie und Menasses/Max Würzburger, zur Welt, in der Geburtsurkunde wurde der Vorname des Vaters mit Max angegeben. Diese Urkunde und alte Familienbogen (Meldeunterlagen), die das Institut für Stadtgeschichte der Stadt Mannheim zur Verfügung stellte, bestätigen, dass „Max“ und „Menasses“, dass „Hermann“ und „Hajum“ Würzburger jeweils ein und dieselbe Person waren. Die Brüder haben ihre Vornamen, vielleicht mit dem Wohnsitzwechsel vom Land in die Stadt geändert.

Familie Max und Sidonie Würzburger

Am 20. Mai 1878 meldeten sich Max und Sidonie in Mannheim ab und zogen nach Karlsruhe. Zunächst wurde er im Adressbuch noch als Handelsmann Menasses, oder Manasse Würzburger in der Marienstraße 24 verzeichnet, in der Ausgabe 1881 ist er unter den Mietern nur noch als Max Würzburger aufgeführt. Am 2. Oktober 1878 kam die zweite Tochter Mina zur Welt, am 26. November 1879 der erste Sohn Adolf und am 3. März 1883 folgt Leopold als viertes Kind des Paares. Seit 1881 wohnte die Familie im eigenen Haus in der Karlstraße 24, dort in der zweiten Etage, den Rest des Hauses hatte man vermietet. Ab 1886 lebte die Mutter von Sidonie Würzburger, die verwitwete Mina Stern, bis zu ihrem Tod am 22. März 1891 bei der sechsköpfigen Familie – die Wohnung bot wohl Platz für alle. Über das Familienleben und über die Jugend und Schulzeit der Kinder Ida, Mina, Adolf und Leopold ist nichts bekannt. Der Beruf des Vaters ist in der Adressbuchausgabe 1894 mit „Fabrikant“ angegeben. Ab der Ausgabe für 1900 ist die „Max Würzburger, Branntweinbrennerei“ in der Karlstraße 24 vermerkt, dort war jedoch nur das Kontor, produziert wurde in der Fabrik in Eggenstein.

Familie Würzburger gehörte der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Karlsruhe an und war sehr aktiv. Das belegt auch der Gründungsaufruf zum „Verein für die Wahrung der Interessen des gesetzestreuen Judentums“ aus dem Jahr 1904, der in Fehde zum Oberrat der Israeliten in Baden stand. Man beklagte das Schwinden des jüdischen Geistes in Baden infolge mangelnder Kenntnis der Lehren des Judentums, wünschte die Stärkung des konservativen Judentums und die Liebe zum „alten Glauben der Väter“. Einer der 31 Unterzeichner, einer von zweien aus Karlsruhe, war Max Würzburger. Dem Vorstand des 1905 gegründeten Vereins sollte er nicht mehr angehören, er verstarb am 27. Februar 1905 im Alter von 61 Jahren. Das „Frankfurter Israelitische Familienblatt“, eine Wochenzeitung, berichtete in seiner Ausgabe vom 10. März: „Karlsruhe i. B.: Die hiesige israelitische Religionsgesellschaft erlitt verflossene Woche einen schweren Verlust durch das Hinscheiden ihres langjährigen, eifrigen Mitglieds des Herrn Fabrikanten Max Würzburger s. A. [seligen Angedenkens]. In Heidelberg, wo er Heilung von seinem schweren Leiden suchte, verschied er am 27. v. M.“ In der Leichenrede pries der Rabbiner der neu-orthodoxen Religionsgesellschaft Dr. Sinai Schiffer den Verstorbenen „für seine innere Frömmigkeit, vielseitige, reichliche Wohltätigkeit, strenge Rechtlichkeit in Handel und Wandel gepaart mit rastloser Tätigkeit“ und mit besonderem Nachdruck auch dessen Wirken als 20-jähriges Mitglied in der „Chewrah-Gemiluß-Chese“. Den großen Verlust der jüdischen Gemeinde und der Armen und Bedürftigen, die einen Freund und Unterstützer verloren hätten, beklagte der Rabbiner. In dem Bericht hieß es weiter, zwei Verwandte hätten im Namen der Familie gesprochen. Neben Freunden und Bekannten aus nah und fern seien bei der Beerdigung am 1. März 1905 „auch zahlreiche Nichtjuden“ mit denen er in Verbindung stand, viele „hervorragende Geschäftsleute“ erschienen, dazu die gesamten Arbeiter und Angestellten seiner Eggensteiner Fabrik und sogar der vollzählige Gemeinderat dieses Ortes, an der Spitze der Bürgermeister. Als Zeichen „der Liebe und Verehrung für den Entschlafenen“ wertete dies der Verfasser des Artikels. In den fast identischen Todesanzeigen im „Karlsruher Tagblatt“ vom 28. Februar und in der „Badischen Presse“ am 1. März zeigten, namentlich nicht genannte Hinterbliebene in Karlsruhe und Frankfurt a. M. den Tod ,„ihres teuren, innigst geliebten Gatten, Vaters, Schwiegervaters, Großvaters, Bruders, Schwagers und Onkels“ an, der am 27. März „um 1/2 9 Uhr infolge einer Operation in Heidelberg“, im Akademischen Krankenhaus verstorben war. Sie baten um stille Teilnahme, Blumenspenden waren im Sinne des Verstorbenen dankend verbeten. Die Hinterbliebenen in Frankfurt waren vermutlich das älteste seiner Kinder, Ida und ihr Ehemann, der Kaufmann Abraham (genannt Adolf) Mela mit Sohn Ernst Willy, der dort im Dezember 1904 zur Welt gekommen war. Der damalige Aufenthaltsort von Tochter Mina und Sohn Adolf ist nicht bekannt. Man weiß nur, dass Mina einen Herrn Löwenstein heiratete und Adolf Würzburger nach einem Studium promoviert wurde. Leopold, der Jüngste, hatte eine kaufmännische Lehre gemacht und lebte bei der Mutter in deren Haus in der Karlstraße 24.

Die Spritfabrik und ihre Probleme

Am 8. Juni 1905, etwa drei Monate nach dem Tod ihres Mannes, erhielt die Witwe Sidonie Würzburger vom Großherzoglich Badischen Bezirksamt in Karlsruhe folgendes Schreiben, dessen Inhalt den Nachruf im „Frankfurter Israelitischen Wochenblatt“ relativiert: „Nachdem in letzter Zeit wieder Klagen über Geruchsbelästigung durch den Betrieb ihrer Spritfabrik bzw. durch die Ansammlung von Schlempe selbst erhoben worden sind, erhalten Sie hiermit unter Bezugnahme auf unsere Verfügung Nr. 38937 vom 25. April 1901 aufs Neue die Auflage, die Grube, in der die Schlempe angesammelt ist, sofort vollständig und gründlich zu entleeren und in Zukunft den Ablauf in einem kleinen, in den Boden versenkten Fass zu sammeln und täglich weg zu führen. Sollte dieser Auflage abermals zuwidergehandelt werden, so hätten Sie eine empfindliche Strafe zu gewärtigen.“ Benachrichtigt wurde auch die Gendarmerie vor Ort „zur Kenntnis und Überwachung“. Tatsächlich finden sich in den Akten schon bald nach der Inbetriebnahme der Fabrik erste Beschwerden wegen Geruchsbelästigung durch Schlempe, dazu kamen bald Vorwürfe der Fischer, die Abwässer der Fabrik würden im Altrhein zu Fischsterben führen. Bereits 1890 wurde Max Würzburger, der „amtlichen Anordnungen fortgesetzt Ungehorsam entgegensetzt“, wegen unhaltbarer Zustände bei Lagerung und Entsorgung der Schlempe zu einer Ordnungsstrafe von 50 Mark verurteilt, das wiederholte sich im folgenden Jahr. Schlempe entsteht als Rückstand bei der Destillation und enthält abhängig vom Ausgangsprodukt unterschiedliche Mengen von Eiweißen, Fetten und Mineralstoffen. Heute wird Schlempe getrocknet oder flüssig als Dünger, in Biogasanlagen oder als Viehfutter verwendet. Auch Probleme mit der Abwassergrube der Spritfabrik wurden bereits 1894 dokumentiert.

Schon am 2. April 1899 war in der konservativ-katholischen „Süddeutschen Zeitung“ aus Stuttgart folgender Artikel erschienen: „Teutsch-Neureuth: Ein widerlicher Gestank verpestet immer unseren Ort, wenn die Bauersleute, die in die Eggensteiner Judenschlempe noch vernarrt sind, ihre Judenbrüh durchs Ort fahren In Eggenstein kann man es vor Gestank in der Nähe der Fabrik kaum aushalten, man könnte meinen, dass dort einer Herde polnischer Juden die Kleider verbrannt werden.“ Das Einschreiten des Großherzoglich Badischen Bezirksamts sei im sanitätspolizeilichen Interesse, es wäre an der Zeit, schrieb der Verfasser und weiter: „Dass aber auch die Leute, welche die Judenschlempe bezogen haben keinen großen Nutzen haben, das beweisen die Kornäcker, die mit dieser Judenbrüh gedüngt werden, indem dort die Saat zum größten Teil kaput [sic] ist. Was kann man auch von dieser Judenbrüh Gutes erwarten?“ Kurz darauf, am 20. Mai 1899 stellte ein Herr Neck im Namen einer größeren Zahl von Einwohnern vergeblich ein Gesuch um Einstellung des Brennereibetriebs des Max Würzburger. Die nächste Inspektion des Großherzoglichen Bezirksamts Karlsruhe brachte nicht das von diesen Bürgern gewünschte Ergebnis und auch bei der „Fabrik-Inspection“ im April 1901 wurde dokumentiert, „dass wir heute einen Augenschein in der Würzburgerschen Spiritusfabrik vorgenommen haben. Es ist zwar richtig, dass kleine Mengen von Schlempe beim Verladen teils über die Wagen, teils durch Undichtigkeiten derselben zunächst auf den gepflasterten Hof der Fabrik gelangen und sich, in einer Rinne sammelnd, in die große Sammelgrube fließen. Hier haben sich während des Winters einige Kubikmeter Schlempe angesammelt, sie bedeckt die Grube mit dünner Schicht.“ Bei der herrschenden kühlen Witterung entstieg der Grube zwar gerade kein Gestank, allerdings wurde im Hinblick auf wärmere Witterung die Auflage gemacht, die Grube alsbald vollständig und gründlich zu entleeren und künftig den Ablauf in einem kleinen, in den Boden versenkten Fass zu sammeln und täglich wegzufahren. Dazu hatte sich Max Würzburger bereit erklärt, auch wurde ab Mai 1904 keine Schlempe mehr in der Fabrik verbrannt, doch die Beschwerden der Bürger endeten nicht. Mit der Auflage an die Witwe Würzburger im Jahr 1905 wurde dieses Problem nicht aus der Welt geschafft.

Seit dem 3. März 1905 waren im Handelsregister Sidonie Würzburger als Eigentümerin der Spritfabrik „Max Würzburger“, die ihren Namen beibehielt, der 22-jährige Sohn und Kaufmann Leopold Würzburger als deren Prokurist eingetragen. Ab 1909 wurde im Karlsruher Adressbuch die Branntweinbrennerei Max Würzburger im Hinterhaus auf dem Anwesen in Karlsruhe verzeichnet.

Betriebsvergrößerungen – gute Jahre

Was genau die Fabrik auf Eggensteiner Gemarkung produzierte, wie viele Beschäftigte sie in den ersten Jahrzenten hatte, ließ sich nirgends in den Akten finden. Von der unmittelbar vorbeiführenden Eisenbahnlinie führte ein eigener Gleisanschluss auf das Firmengelände. Dass der Betrieb florierte, zeigen die folgenden Jahre. 1909 wurde das Fabrikgebäude erweitert, das Kesselhaus vergrößert und 1911 eine größere Brunnenanlage gebaut.

Der Erste Weltkrieg stellte dann Anforderungen, die weitere Betriebsvergrößerungen erforderten:

• 14. August 1916: die Maschinenfabrik Sangerhausen lieferte eine Duplex- Dampfpumpe (für Produkt Branntwein).

• 1. September 1916: Bauantrag für eine „Vergrößerung der Fabrikräume für Spiritus Fabrikation“, da für die „Fabrikation im Interesse der Heeresverwaltung“ … neue Gärbottiche aufgestellt werden mussten. Der einstöckige Neubau enthielt „neben dem Bottichraum einen Raum zur Aufstellung einer Presse und ein Laboratorium.“

• 1916: Bauantrag für, „ein neues Kamin (50 m hoch, ca. 1.50 obere lichte Weite), da eine Betriebsvergrößerung im Interesse einer wichtigen und dringenden Heereslieferung schleunigst vorgenommen werden muss.“ Dieser Schornstein ist noch heute ein markantes Bauwerk beim Hineinkommen nach Eggenstein von Süden.

• 19. Januar 1917: Bauantrag zum Neubau eines Kesselhauses, „die Erweiterung des Betriebes für Kriegszwecke erfordert die Vergrößerung der Dampfkesselanlage“.

• 6. März 1917: Bauantrag zur „Erstellung eines Brunnens“: „ … eine allzu große Wasserentnahme durch den neuen Betrieb dürfte kaum stattfinden, da gleichzeitig ein Kühlturm erstellt wird und sämtliches Wasser wieder gewonnen und seinem Zwecke zugeführt werden wird.“ Man machte folgenden Vorschlag: „Die Gemeinde, welche ja voraussichtlich ein selbsttätiges Pumpwerk erstellen wird, liefert … aus ihrem Werk die mir fehlende Wassermenge… Dagegen bin ich jedenfalls in der Lage, da ich ohnedies immer Fachhandwerker im Betrieb habe, die Gemeinde bei vorkommenden Reparaturen und Betriebsstörungen des Pumpwerks zu unterstützen.“

Was die Fabrik im Interesse der Heeresleitung produzierte, wissen wir nicht. Andeutungen nach sollen es „nicht zum Verzehr geeignete Alkohole“ gewesen sein.

Besonders in den Kriegsjahren wurde Würzburger, neben der Gemeinde, dem Pfarrer und dem Frauenverein mehrfach als Spender für Bedürftige am Ort, für Frauen der Kriegsteilnehmer und bei Weihnachtssammlungen für „hiesige Krieger“ in den Gemeinderatsprotokollen von Eggenstein genannt. Aber schon davor war er ein „Unterstützer der Bedürftigen und Armen“, wie vor ihm auch sein Vater Max.

Das Gemeinderatsprotokoll vom 7. Juli 1913 berichtet über folgenden „kleinen Handel“: „ Würzburger hat bei seiner Spritfabrik ein Gartenhaus in Form eines Schwarzwaldhauses und sucht hierzu für die Innenausgestaltung eine alte Schwarzwalduhr. … hat angefragt, ob er die alte Uhr im Wachthaus erhalten kann.“ Wegen seiner verschiedentlichen, teils namhaften Spenden für Wohltätigkeitszwecke bekam er sie „samt Kasten, ohne Entschädigung“. Die Schwarzwalduhr war seit Jahren schon unbrauchbar, sie ging nicht mehr. Protokolle des Gemeinderates beweisen aber auch, dass man Würzburger der Bachverschmutzung beschuldigte. So bot Würzburger 1915 an, die Hälfte einer Bachreinigung zu bezahlen, doch der Gemeinderat forderte eine komplette Übernahme der Kosten. Im Falle seines Einspruchs, wollte man ihm jedoch „1/3 nachlassen“. Auch das war in der Firmengeschichte nicht neu, schon Vater Max war für derartige Kosten aufgekommen. Probleme mit Geruchsbelästigungen und dem Abwasser bestanden zu jeder Zeit.

Leopold Würzburger in Karlsruhe

Spuren des Privatmanns Leopold Würzburger findet man fast nur in den Karlsruher Adressbüchern. Dort ist er nach dem Tod des Vaters in der Karlstraße 24 in Karlsruhe verzeichnet. Um 1912/13 wohnte er für kurze Zeit in der Belfortstraße 6, war dann vorübergehend wieder in der Karlstraße 24 gemeldet, um 1914 in die Kaiserallee 125 zu ziehen. Ende 1915, inzwischen 32-jährig zog er wieder in das Haus der Mutter. Über seine Interessen, Vereinszugehörigkeiten oder ein Engagement in der Jüdischen Gemeinde Karlsruhe gibt es keine Informationen. Bei Kriegsbeginn war er 31 Jahre alt. Zum Militär eingezogen wurde er nicht. Im März 1920 übereignete die Mutter die Spritfabrik offiziell an ihren jüngsten Sohn. Sie selbst blieb Inhaberin des Hauses Karlstraße 24 in Karlsruhe, ihre Einkünfte bestanden aus den Mieteinnahmen. Auf dem 5,89 Ar großen Anwesen in der Karlstraße befanden sich das dreistöckige Wohnhaus, ein zweistöckiges Seitenwohngebäude und ein zweistöckiger Querbau, dazu Lagerräume in weiteren Seitenbauten, die an Gewerbetreibende vermietet wurden. Im ersten Obergeschoss bewohnten Mutter und Sohn eine Fünfzimmerwohnung. 1916 war die mittlerweile verwitwete ältere Schwester Ida Mela nach Karlsruhe zurückgekehrt. 1925/26 bezog sie im elterlichen Haus eine Wohnung im zweiten Obergeschoss. Am 3. Januar 1927 verstarb sie im Vincentius-Krankenhaus in Karlsruhe. Irgendwann in den zwanziger Jahren richtete sich Leopold Würzburger eine eigene Zweizimmerwohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses ein. Wie eine ehemalige Kontoristin der Spritfabrik später berichtete, bestand die Wohnung aus einem Herrenzimmer, in dunklem Eichenholz gehalten und einem Wohnzimmer mit einem Büfett für seine Zinngeschirrsammlung, einem großen runden Tisch, zwei Ohrensesseln, Schrank und Bett. Neben Büchern, darunter handsignierte Erstausgaben waren „echte Teppiche“, „einige gute Bilder“ (drei original Gemälde von Hans von Volkmann), eine Briefmarkensammlung und ein Blaupunkt-Radio vorhanden.

Am 9. April 1935 starb im Alter von 81 Jahren Leopolds Mutter Sidonie Würzburger. Im gleichen Jahr, am 21. Oktober musste Leopold den Tod seiner jüngeren Schwester Mina Löwenstein melden, die in seiner Wohnung verstorben war. Danach löste er die große Wohnung wohl weitgehend auf. Noch im Adressbuch 1935/36 (Abschluss Mitte Dezember 1935) ist der Name Leopold Würzburger in der Karlstraße 24 im 3. Stock (badische Zählung, gemeint ist das zweite Obergeschoss) eingetragen – ab der Adressbuchausgabe für 1938 ist sein Name darin nicht mehr vermerkt. Nach sich widersprechenden Zeugenaussagen zog er zu einem nicht genau datierbaren Zeitpunkt in den Nassauer Hof, dem einst florierenden jüdischen Hotel in der Kriegsstraße 88. Ihm sollen dort zwei Zimmer zur Verfügung gestellt worden sein. So konnte er die Einrichtung seiner Zweizimmerwohnung mitnehmen und unterbringen. Gesundheitlich ging es ihm schlecht, seine ehemalige Kontoristin berichtete von „Magengeschichten“, und von einem Aufenthalt in einem Sanatorium. Geschäftlich war er ruiniert, die Fabrik wirtschaftlich am Ende.

Ende 1938 verkaufte er das Anwesen Karlstraße 24. Der Käufer des Hauses stellte ihm nach eigenen Angaben zwei Mansarden zur Verfügung, um das verbliebene Mobiliar unterzustellen. Nach und nach habe er es dann verkauft oder verschenkt.

Die Fabrik in Eggenstein zwischen 1920 und 1929

Ab 11. März 1920 war Leopold Würzburger laut Handelsregister alleiniger Eigentümer der Spritfabrik. Schon bald darauf scheinen die Umsätze zurückgegangen zu sein. 1919 war das erste Branntweinmonopolgesetz in Kraft getreten. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage des Deutschen Reichs kam es zu Gesetzesänderungen, um eine Erhöhung der Monopoleinnahmen möglich zu machen. In neuer Fassung wurde das Gesetz am 8. April 1922 unterzeichnet. Das Deutsche Reich hatte die Reichsmonopolverwaltung mit Sitz in Berlin gegründet, um die unkontrollierte Herstellung und den Vertrieb von Branntwein zu Beginn des 20. Jahrhunderts in geordnete Bahnen zu lenken und sie erhob die Branntweinsteuer. Die Firma Würzburger war eine Verschlussbrennerei mit Brennrecht, was bedeutet, dass die Brenngeräte während des Herstellungsprozesses vollständig unter zollbehördlichem Verschluss standen. Durch Brennrechte wird für Verschlussbrennereien geregelt, wie viel Hektoliter Alkohol sie unter Inanspruchnahme der monopolrechtlichen Vergünstigungen herstellen dürfen. Das Jahresbrennrecht wurde jährlich betriebsbezogen festgelegt. Würzburgers Brennsaison soll manchmal nur zwei bis drei Monate lang gewesen sein. Eine seiner Bitten an die Gemeinde Eggenstein um Ermäßigung der Gebäudesondersteuer begründete er damit, dass durch die Monopolgesetzgebung der Hauptteil seiner Gebäude nicht oder nur ¼ Jahr benutzt würde. Aufzeichnungen über die in der „Melassebrennerei Max Würzburger“ in den Betriebsjahren 1928/29 bis 1935/36 an die Reichsmonopolverwaltung für Branntwein) abgelieferten „Weingeistmengen“ listeten die erzeugte Menge und das „Übernahmeentgeld“ zwar auf, aber Vergleichszahlen aus der Zeit davor sind nicht erhalten, Folgerungen lassen sich nicht schließen. Offensichtlich suchte Würzburger nun nach einer zusätzlichen Einnahmequelle.

Auf dem gut 136 Ar großen Anwesen in Eggenstein befanden sich 1919 ein zweistöckiges Wohnhaus, das Fabrikgebäude, Sägewerk, Autogarage, Fabrikkamin, Lagerschuppen, Lagerhalle und das Gartenhaus. Im Jahr 1919 hatte die Firma Max Würzburger, also die damalige Inhaberin Sidonie Würzburger, einen Teil ihres Grundstücks gratis ihrem Prokuristen Leopold Würzburger überlassen. Mutter und Sohn schlossen einen notariell beglaubigten Überlassungsvertrag. Auf dem Gelände sollte die neue Firma „Kamag“ (Karlsruher–Maschinen- und Apparatebaugesellschaft mbH) entstehen. 1924, am 18. Juli, erbat Würzburger die gewerbepolizeiliche Genehmigung zum Betrieb einer chemischen Fabrik im bisherigen Würzburgerschen Fabrikgebäude zur „Fabrikation von Clorbarium und Schwefelnatrium“. Doch etwa 200 empörte Einwohner versammelten sich in der Festhalle am Ort und erhoben dagegen Einspruch. Die Firma grenze an Wohnhäuser und sei von Gärtnereien umgeben. Man beschuldigte Würzburger wie schon zu früheren Zeiten unter anderem, er hätte ohne Genehmigung Abwasser und nachts heiße Schlempe in den Bachkanal geleitet. Auch die Eggensteiner Fischer hätten „schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht“, er würde die Luft mit schwefelhaltigen Abgasen verunreinigen und durch die riesige Sickergrube seien die Brunnen vergiftet worden. Deshalb hätte Würzburger „bei der gesamten Bevölkerung jegliches Vertrauen eingebüßt“. Im gleichen Jahr wurde trotzdem die Genehmigung für die chemische Fabrik erteilt. Ein eigenes Klärwerk sollte das Abwasser (und auch das der Spritfabrik) aufbereiten, das Abwasser der Spritfabrik sei größtenteils Kühlwasser, damit also Verdünnung der Abwässer der Chemischen Fabrik, erklärte Würzburger. Doch die Kläranlage konnte nicht abgenommen werden, zuerst weil der zuständige Professor der neuen „Staatlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalt" in Urlaub war, dann weil die Firma den Betrieb noch nicht voll aufgenommen hatte und deshalb die Effektivität der Anlage nicht beurteilt werden konnte, und schließlich weil der Betrieb ruhte. Im April 1926 hieß es in einem Bericht an das Bezirksamt Karlsruhe, die Fabrikation sei nie über das Versuchsstadium hinausgekommen. Würzburger selbst schrieb im Mai 1926, die Firma sei nun umbenannt in „Chemische Fabrik Eggenstein“, die „Herstellung werde in Bälde wieder aufgenommen“. Im August 1926, Januar 1927 und April 1928 hieß es, die Produktion sei „noch nicht wieder aufgenommen“. Im April 1929 antwortete er nach Anschreiben dem Bezirksamt Karlsruhe, dass „ der Fabrikationsbetrieb zur Herstellung von Chlorbarium und Schwefelnatrium nicht mehr aufgenommen werden wird“. Kein einziges erzeugtes Produkt kam zum Verkauf. Durch seine Investitionen in die Chemische Fabrik Eggenstein“ verlor Würzburger nach eigenen Angaben etwa 160.000.- RM.

Spritfabrik Würzburger – die letzten Jahre

In der Spritfabrik lief der Betrieb spärlich weiter, die Entsorgung der Schlempe war problematisch geblieben. Was ihm die Bauern zum Düngen nicht abkauften, verbrachte er auf gepachtete Grundstücke, auf Bruchwiesen. Die Schlempe wäre ihm komplett von den Bauern abgenommen worden, hätte er nicht den Preis zu Beginn der Düngesaison auf 2 RM pro Fuhre erhöht, sondern sie unentgeltlich abgegeben, warf man ihm bald vor. Auch wurde er beschuldigt, seine Schlempe sei übergelaufen, in den Bach durchgesickert und die Leute könnten darin „nicht mehr ihr Gras waschen, Wäsche schwenken“. Zudem würde er die Grundstücke, auf denen er die Schlempe abgeladen hatte, nicht ordnungsgemäß umbrechen. Und für Fischsterben im Altrhein machte man ihn ebenfalls verantwortlich. Teilweise kam es zu gütlichen Einigungen und zumindest einen Prozess gegen die Fischwasserpächter gewann er. An eine Zukunft der Spritfabrik glaubte Leopold Würzburger selbst nicht mehr, bis auf zwei oder drei Monate im Jahr war das gesamte Fabrikanwesen außer Betrieb und ein großer Teil der Gebäude leer, wie es der Bürgermeister von Eggenstein Jahre später schilderte.

Im Juni 1929 bot Würzburger der Gemeinde an, ihr „sein ganzes Anwesen sofort zu Eigentum zu überlassen“, wenn ihm die Gemeinde ein unverzinsliches Darlehen von 400.000.- RM zur Verfügung stellen würde, so ist es im Gemeinderatsprotokoll vom 15. Juni festgehalten. Im Gegenzug wollte er sich verpflichten, das Darlehen innerhalb von 10 Jahren in jährlichen Ratenzahlungen zurückzuzahlen. Der Gemeinderat lehnte dieses Angebot ab, auf solche „spekulativen Geschäfte“ konnte und wollte man sich nicht einlassen. Nachdem seine Bemühungen, die Firma zu vermieten oder zu verkaufen gescheitert waren, betrieb er in seinem Fabrikgebäude zeitweise sogar eine Geflügelzucht, für die er schon 1927 um eine Genehmigung nachgesucht hatte.

Im September 1930 bat er, seine Steuerschuld in den nächsten zwei Jahren in monatlichen Raten à 200 RM begleichen zu dürfen, den Wasserpreis hatte man ihm schon um 5 Pfennig ermäßigt.

1932 erfolgten Zwangsbeitreibungen bei der Chemischen Fabrik Eggenstein und der Rohspritbrennerei wegen ausstehender Gebäudesondersteuern in Höhe von insgesamt über 3.200 RM.

1933 drohte Würzburger mit Abriss und Verlagerung der Spritfabrik.

1935, im Januar, bot Würzburger der Gemeinde Eggenstein etliche Baracken zum Kauf an, der Bürgermeister wurde beauftragt, drei davon zu kaufen.

Es ging noch weiter bergab, kurzzeitig war der Fabrik das Brennrecht entzogen worden.

Im Dezember 1935 schrieb der Bürgermeister an den Zollkommissar in Karlsruhe, die Brennerei läge seit einiger Zeit still, weil das Brennrecht gesperrt zu sein scheine. Die neun Beschäftigten seien dadurch arbeitslos und fielen der Gemeinde zur Last.

Das Brennrecht wurde kurz darauf wiederhergestellt, aber fast zeitgleich informierte Würzburger Gemeinderat und Bürgermeister darüber, dass er die Firma verkaufen würde. Es gab zwei Interessenten, die Brennereien Hans Wiessner AG, Spritfabrik in Eppingen und C.F. Böhringer & Söhne in Mannheim. Letztlich fiel die Wahl auf Böhringer. Dabei ging es dieser Großfabrik vor allem um die Brennrechte, eine Fortführung der Produktion in Eggenstein strebte sie nicht an. Nun wurde der Bürgermeister aktiv, der gegenüber Böhringer zunächst das Interesse der Gemeinde signalisierte, den Betrieb zu erhalten, schließlich habe man mit Würzburger „ in bestem Einvernehmen zusammengearbeitet“. Im Frühjahr 1936 informierte der Bürgermeister die Industrie- und Handelskammer über die Verkaufsabsicht Würzburgers. Die Brennerei solle verlagert, der Raum anderweitig vermietet werden, da Böhringer mit seiner vergrößerten Produktionsmenge lediglich das eigene Werk auslasten wolle. Das Brennrecht sei in vier bis sechs Monaten abgebrannt, die sechs Beschäftigten damit arbeitslos. Man sei sehr daran interessiert, einen Pächter oder Käufer für die Liegenschaften zu finden. Der Verkauf der Fabrik „wurde auf Grund einer Verschuldung des Kaufmanns Leopold Würzburger gegenüber dem Bankhaus Straus & Co, Karlsruhe auf Betreiben des Bankhauses durchgeführt“ (laut Otto Velte, der einen Teil des Grundstücks für 30.000,- RM erwarb). Die Fabrik war mit hohen Grundschulden belastet, Würzburger konnte die Darlehen längst nicht mehr bedienen. Am 14. Oktober 1936 wurden, rückwirkend zum 15. September 1936, vor dem Notariat Karlsruhe zwei Kaufverträge zwischen Leopold Würzburger als Verkäufer und zwischen „Chemische Fabrik Eggenstein GmbH in Liquidation“ einerseits und der Firma „Böhringer & Söhne, Mannheim“ unterzeichnet. Von der Kaufsumme von 100.000 RM, 65.000.- für Grundstück und Gebäulichkeiten, der Rest für das Brennrecht, gingen 80.000 RM direkt an das Bankhaus Straus & Co. Leopold Würzburger sollte eine lebenslange Rente in Höhe von monatlich 700 RM erhalten. Zum Kauf der Spritbrennerei in Eggenstein kam es, erklärte man von Seiten der Firma Böhringer, im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs im Jahr 1950 wie folgt: man habe ein Abfallprodukt aus der Brennerei Würzburger bezogen, im Dezember 1934 wurde deshalb in der Fabrik in Eggenstein „auf Böhringers Kosten für 30.000 RM eine Eindickungsanlage errichtet“. Auch wegen Würzburgers „sich immer mehr verschlechternden Gesundheitszustandes … durch finanzielle Bedrängnis“ sei es „ohne Zwangsausübung oder Beteiligung von Dienststellen“ zum Verkauf gekommen.

Nach der Brennkampagne 1936/37 wurden die Inventarstücke abtransportiert, das Abwasser vom Kesselhaus über einen Entwässerungskanal nach dem Tiefgestade abgeleitet. Das Grundstück mit den Gebäuden verkaufte Böhringer an neun verschiedene Interessenten weiter, nach eigenen Aussagen ohne Gewinn. Firma Böhringer hatte Interesse am Erhalt des auf der Liegenschaft ruhenden Brennrechts, das Inventar der Brennerei nahm man nach Mannheim, gab später Otto Velte, den Besitzer der Spankorbfabrik, die sich später auf dem Gelände ansiedelte, an. Diese Fabrik beschäftigte zwischen 100 und 200 Personen. Auf die Dauer von fünf Jahren wurden dem Besitzer steuerliche Vergünstigungen eingeräumt.

Nach dem Verkauf schrieb Leopold Würzburger, er überlasse, wie früher zugesagt, der Gemeinde seinen Traktor kostenlos. „Ich freue mich, feststellen zu dürfen“, schrieb er weiter, „dass das Verhältnis zwischen der Gemeinde Eggenstein und mir jederzeit ein gutes gewesen ist. Ich scheide nur ungern von Eggenstein und werde die Gemeinde jederzeit in gutem Gedenken behalten.

Mit deutschem Gruß Leopold Würzburger.“

Am 2. Februar 1937 wurde im Handelsregister die Löschung der Firma eingetragen.

Leopold Würzburger 1939 bis 1942

Am 20. März 1939, Leopold Würzburger lebte damals schon im Nassauer Hof, wurde vom Büro des Polizeipräsidenten der Kaufvertrag für das Anwesen in der Karlstraße 24 „zur Verbescheidung nach § 8 der Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ an das Amt des Finanz- und Wirtschaftsministers gesandt. Der vereinbarte Kaufpreis betrug 44.500.- RM bei einem Einheitswert von 39.400.- Der Preis schien gemäß der Stellungnahmen des Stadtplanungs- und Siedlungsamtes Karlsruhe sowie des Kreiswirtschaftsberaters angemessen. Als Allgemeinbevollmächtigter seiner Mutter (die Vollmacht galt zu Lebzeiten und über den Tod hinaus) und als Vertreter der Erben, handelte Leopold Würzburger. Das Anwesen war belastet mit Grundschuld und Sicherungshypothek für das Bankhaus Straus & Co. Der Kaufvertrag wurde am 31. Januar 1939 unterzeichnet, 23.500.- RM auf ein Sperrkonto überwiesen, das Grundstück am 1. März 1939 übergeben.

Die langjährige ehemalige Kontoristin der Würzburgerschen Fabrik berichtete 1963, sie habe noch Verbindung zu Leopold Würzburger gehabt „bis ziemlich zuletzt, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Juden aus Karlsruhe weggebracht wurden“. Wo seine Wohnungseinrichtung verblieben sei, ob er vorher etwas hatte verkaufen können, oder ob er alles zurücklassen musste, wisse sie wirklich nicht. Am 22. Oktober 1940, dem jüdischen Feiertag Sukkoth, wurde Leopold Würzburger mit dem großen Transport der Wagner-Bürckel-Aktion in das Internierungslager Gurs verbracht, darauf vorbereiten konnte er sich nicht. Knapp zwei Jahre überlebte er dort. Am 12. August 1942 wurde er, im Alter von 59 Jahren über das Sammellager Drancy in einem Eisenbahnwaggon quer durch Deutschland ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert, dort wurde er ermordet.

„Wiedergutmachung“

Das Grundstück Karlsruhe, Karlstraße 24 wurde nach Beschluss der Restitutionsbehörden in den 1950er Jahren nach Abgeltung der Ansprüche in Höhe von 11.600 DM an die Erben des Leopold Würzburger zurückgegeben. Die Miete für das im Haus befindliche Geschäft des neuen Besitzers wurde für die kommenden fünf Jahre auf 175.- DM monatlich festgeschrieben.

Für die Eggensteiner Fabrik wurde am 5. April 1950 vor dem Amtsgericht folgender Vergleich geschlossen: Die Grundstücke und die Verschlussbrennerei mit gewerblichem Brennrecht bleiben im Besitz der neuen Eigentümer. Die Erbengemeinschaft erhielt 70.000.- DM zuzüglich 1.600.- DM außergerichtliche Anwaltskosten für die Grundstücke und Einrichtungsgegenstände in Eggenstein.

Die Erbengemeinschaft bestand aus Söhnen der verstorbenen Geschwister Ida Mela und Dr. Adolf Würzburger.

(Christa Koch, Oktober 2014)

Diese Biografie unterstützte, neben den im Text Genannten, dankenswerterweise Katrin Kranich vom Gemeindearchiv Eggenstein-Leopoldshafen mit zahlreichen Akten und eigenen Rechercheergebnissen.