Flanter, Israel

| Nachname: | Flanter |

|---|---|

| Vorname: | Israel |

| Geburtsdatum: | 19. Juli 1890 |

| Geburtsort: | Murowana-Goslin (Deutschland, heute Polen) |

| Familienstand: | geschieden |

| Eltern: | Levin Flanter und Rosa, geb. Lewin, F. |

| Familie: | geschiedener Ehemann von Selma K.; Vater von Karla (21.6.1929-?) und Lore (15.11.1934-?)Bruder von Paul (2.10.1895-?) |

3.9.1940 nach Dachau (Deutschland)

Biographie

Israel Flanter

Dass Israel Flanter in der Verfolgungszeit überhaupt in Karlsruhe war, ist genau genommen nur ein einziges Mal belegt, Anfang Dezember 1938. Vielleicht hat er nach den erschütternden Pogromen der „Kristallnacht“ seinen Wohnort Leipzig verlassen und mit Unterstützung durch Mitglieder der hiesigen Jüdischen Gemeinde hier eine Unterkunft gefunden, in der Nähe seiner beiden Töchter, die bei der geschiedenen Mutter in Lichtenau bei Bühl lebten. Spätestens am 17. Mai 1939 war er wieder in Leipzig – dies belegt die Volkszählung an diesem Tag, die auf „Ergänzungskarten“ die jüdischen Haushalte durchleuchtete.

Israel (Isi) Flanter, in einer nichtzuzuordnenden Liste des Internationalen Suchdienstes Arolsen auch Josef genannt,1 wurde am 19. Juli 1890 in Murowana Goslin, Kreis Obornik, Provinz Posen – heute polnisch Murowana Goślina – geboren. Seine Eltern waren der Kaufmann Levin Flanter und Rosa, geborene Lewin.

Ein Bruder, Paul, kam am 2. Oktober 1895 ebenfalls dort zur Welt.

Die Geburtsstadt, oft abgekürzt „Mur. Goslin“, fiel nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags an die Zweite Polnische Republik. Daher ist anzunehmen, dass es um 1918/19 war, als die Familie Richtung Westen übersiedelte, vielleicht zunächst nach Berlin, wo in der damaligen Zeit etliche Namensträger nachweisbar sind.

Im Oktober 1926 heirateten Israel Flanter und Selma, geborene Kaufmann, geboren am 15. Juli 1895 im mittelbadischen Lichtenau. Die Braut war eine Tochter von Leopold Kaufmann und Karolina, geborene Kaufmann, beide ebenfalls dorther gebürtig.

Wohnadressen der Eheleute Flanter sind belegt 1927 in Coburg, dann in Erfurt, wo die Tochter Karla am 21. Juni 1929 zur Welt kam. Die Familie blieb in Erfurt bis Juni 1933; im Erfurter Adressbuch 1931/32 findet sich der Eintrag „Flanter, Isi, Reisender, Roonstr. 12 I“.

In Lichtenau wurde am 15. November 1934 die zweite Tochter, Lore, geboren.

Im August 1935 wurde Israel Flanter vorübergehend verhaftet, und zwar unter dem Vorwurf der „Rassenschande“, wie die Nazis eine (mutmaßliche) Beziehung zu einer „arischen“ Frau nannten. Ende 1937 wurde Ehepaar Flanter in Offenburg geschieden; Selma blieb fortan mit den Kindern in Lichtenau.

In der Folge war Israel vorübergehend – offenbar bei Mutter und Bruder – in Cottbus, dann von Mai 1938 bis April 1940 in Leipzig gemeldet. Laut Karlsruher Adressbuch 1939 (Stand Anfang Dezember 1938)2 wohnte er dann, wie erwähnt, für kurze Zeit in der Waldstraße 52 im 3. Stock (2. Obergeschoss). Im selben Haus lebte der verwitwete Berthold Diefenbronner, eine führende Persönlichkeit der orthodoxen Israelitischen Religionsgesellschaft. In Karlsruhe lebte auch die verwitwete Hedwig Byttiner, geborene Lewinsohn (Jahrgang 1881), gebürtig aus Murowana Goslin. Ob sie mit den Flanters verwandt war, ist nicht bekannt. Zwar ist Israel Flanter auch noch im Karlsruher Adressbuch 1940 aufgeführt. Doch zeigt sich hier deutlich dessen Unzuverlässigkeit, da Flanter zu diesem Zeitpunkt nachweisbar wieder in Leipzig lebte.

Ab September 1938 war durch das „Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich“ dem „jüdischen Handelsvertreter“ die Berufsausübung verboten – auch das mag ein Grund sein, dass Israel Flanter umzog. Dass er sich in Karlsruhe anmelden konnte, lässt nämlich darauf schließen, dass er hier eine Arbeitsstelle nachweisen konnte. Nach wenigen Monaten muss er allerdings wieder zurück in Leipzig gewesen sein und zwar bei seiner Schwester Jenny Friedeberg, geb. Flanter, geboren am 31. Juli 1889 in Rogasen, bei der er von Mai 1938 bis Mai 1939 gemeldet war.3 Danach zog sie nach Cottbus, um die Mutter zu pflegen.4

Sicherlich die meiste Zeit war Israel Flanter 1939/40 in Leipzig als Zwangsarbeiter im Tiefbau eingesetzt. Im April 1940 meldete er sich von Leipzig ab und übersiedelte nach Berlin-Charlottenburg. In Berlin wurde er am 11. Juni 1940 „aus politischen Gründen“ verhaftet und am 13. Juli in das KZ Sachsenhausen eingeliefert, wo er die Häftlingsnummer 27274 erhielt. In einem Dokument von dort ist sein Name angegeben als: „Josef Isr. Flanter“5, womit der falsche Eindruck entstehen kann, dass „Israel“ der 1937 auferlegte Zwangsname für jüdische Männer war. Lange vor diesem Datum schrieb er sich „Israel“, eine auf der zweiten Silbe betonte, durchaus geläufige Namensvariante für Jakob, einen der Erzväter der Israeliten (vgl. 1. Buch Mose). Als Häftling kann er durchaus in einem der zahllosen Außenlager von Sachsenhausen geschuftet haben, etwa in einem Berliner Rüstungsbetrieb. „Politisch“ konnte z.B. bedeuten, dass jemand wegen regimekritischer Äußerungen denunziert wurde – er muss nicht politisch organisiert gewesen sein.

Im Spätsommer und Herbst 1940 führten Transporte die Kranken und Arbeitsunfähigen aus mehreren deutschen Lagern im KZ Dachau zusammen. So wurde Israel Flanter, sicherlich bereits sehr geschwächt, am 2./3. September 1940 dorthin verlegt, und bekam dort laut Zugangsbuch die Häftlingsnummer 168916. Im KZ Dachau ist Israel Flanter am 29. November 1940 früh um 2 Uhr 30 gestorben. Als Todesursache ist angegeben: „Versagen von Herz und Kreislauf“7. Mit Gewissheit ist davon auszugehen, dass der 49-Jährige an den Folgen der Lagerhaft gestorben ist.8

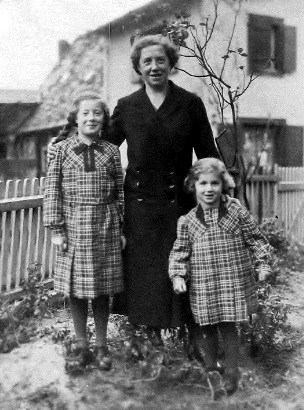

Die beiden Töchter Karla und Lore gelangten im Mai 1940 nach Frankreich, im Sommer 1941 konnten sie beide mithilfe einer christlichen Organisation in die USA auswandern.

Ihre Mutter Selma blieb zunächst bei ihrer Schwester Nelly (Nella) in Lichtenau. Im Oktober 1940 wurden beide von Baden-Baden aus nach Gurs deportiert. In dem 2010 erschienenen Buch von Martin Ruch: „Nichts wie hoffen und warten... – Die Oktoberdeportation der badischen und saarpfälzischen Juden 1940. Briefe aus den südfranzösischen Lagern an den letzten Vorsteher der jüdischen Gemeinde Offenburg, Emil Neu“ sind zwei Briefe von ihrer Hand abgedruckt. Am 5. Juli 1942 schrieb sie: „Ich habe noch immer sehr viele Schmerzen im Rücken, Frau Dr. Geismar meint, es wäre Kalkarmut. Es wird wohl hauptsächlich an der einseitigen Ernährung liegen. Für die Zusendung des Pakets herzlichsten Dank mit grünen Bohnen, Keks, Carotten und Pfirsich. […] Das Camp wird immer kleiner. Von meinen l. Kindern hatte die letzte Nachricht Anfang Juni, ich warte wieder täglich. […] Nochmals vielen Dank und viele herzliche Grüße, Ihre Selma Flanter“.

Einen Monat später am 5. August 1942 wurde Selma im ersten Transport aus Gurs nach dem Osten deportiert. Mit Lastwagen wurden etwa 1.000 Menschen, darunter über 400 Ältere, an den Bahnhof Oloron-Sainte-Marie geschafft und trafen zwei Tage später in Güterwaggons im Durchgangslager Drancy bei Paris im deutschbesetzten Norden des Landes ein. Vom Bahnhof Bourget-Drancy ging der 18. RSHA-Transport am 10. August ab und erreichte am 14. August Auschwitz-Birkenau. Selma Flanter kam unterwegs oder dort ums Leben.

Israels Bruder Paul wurde im Juli 1942, die 84-jährige Mutter, Rosa, im August 1942 nach Theresienstadt deportiert. Die Mutter ist nach wenigen Tagen gestorben, der Bruder ist, unter ungeklärten Umständen, ebenfalls umgekommen. In Cottbus liegen Stolpersteine zu ihrer beider Gedenken.

Was genau Israel Flanters Schicksal mit Karlsruhe verbindet, bleibt offen – vielleicht war es nur die Hilfsbereitschaft anderer Juden.

(Christoph Kalisch, März 2016)

Anmerkungen:

[1] Nicht zuzuordnende Namenliste 4090925-0-1, ITS Arolsen, Yadvashem 2016.

[2] Ebenfalls noch im Adressbuch 1940, allerdings im häufig unzuverlässigen Extrateil „Jüdische Einwohner“.

[3] Leipzig, Ranstädter Steinweg 49 b, vgl. Ausgelöschtes Leben : Juden in Erfurt 1933-1945. Biographische Dokumentation<, Erfurt (2013), S. 126 f.

[4] http:*www.lr-online.de/regionen/cottbus/Keine-Ruhe-und-kein-Frieden;art1049,4261526 .

[5] Auskunft Gedenkstätte Sachsenhausen (Oranienburg), Provenienz des Originals: Russisches Staatliches Militärarchiv, Moskau, 1367/1/196, Bl. 245; Signatur im Archiv Sachsenhausen: D 1 A/1196, Bl. 245.

[6] Auskunft Gedenkstätte Sachsenhausen (Oranienburg), Provenienz des Originals: Russisches Staatliches Militärarchiv, Moskau, FSB-Archiv, Moskau N 19092/Tom 84, Bl. 063; Signatur im Archiv Sachsenhausen: JSU 1/84, Bl. 063.

[7] Vgl. Zugangsliste KZ Sachsenhausen, 1.1.38.1/4095109/ITS Digital Archive, Bad Arolsen; Transportliste KZ Sachsenhausen, 1.1.38.1/4090925/ITS Digital Archive, Bad Arolsen; Schreibstubenkarte KZ Dachau 1.1.6.7/10642107/ITS Digital Archive, Bad Arolsen; Sterbeurkunde KZ Dachau, 1.1.6.2/10047578/ITS Digital Archive, Bad Arolsen.

[8] Vgl. Nikolaus Wachsmann: Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. München 2016.